黄土高原曾被称为“悬着的心”。

每一次雨季,泥沙奔涌而下,像一场无法避免的自然灾难。

黄河里的船只无奈地停泊在淤积的浅滩上,仿佛在等待一种绝望的转机。

对于那些依赖河水生活的人而言,河道堵塞意味着无法磨面,用不起水的磨盘,一代代人饱受饥困。

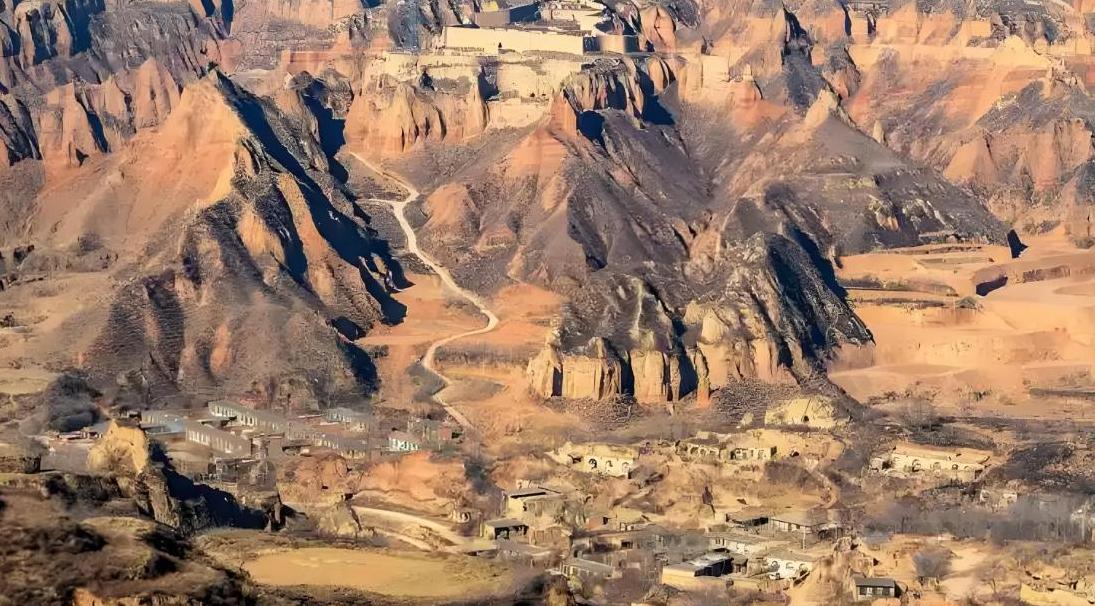

黄土高原的早期生态挑战回到20世纪中期,黄土高原简直就是一场生态噩梦。

森林覆盖率低到让人难以置信,水土流失让土地变得满目疮痍。

这样的环境不仅影响农业生产,更直接威胁到当地居民的生存。

人们在这种艰难的环境中生活,好像在一场没有尽头的困境中挣扎。

联合国甚至发出了声称这里生态几乎无法恢复的判决,一些专家直言它是“无药可救”的。

那个时候,站在沟壑之间,望着干渴的土地,仿佛能听到黄土高原的沉重叹息。

艰难的生态治理历程

面对这样的挑战,中国在50年代开启了一段非凡的旅程。

没有现成经验,只有一颗硬拼的心。

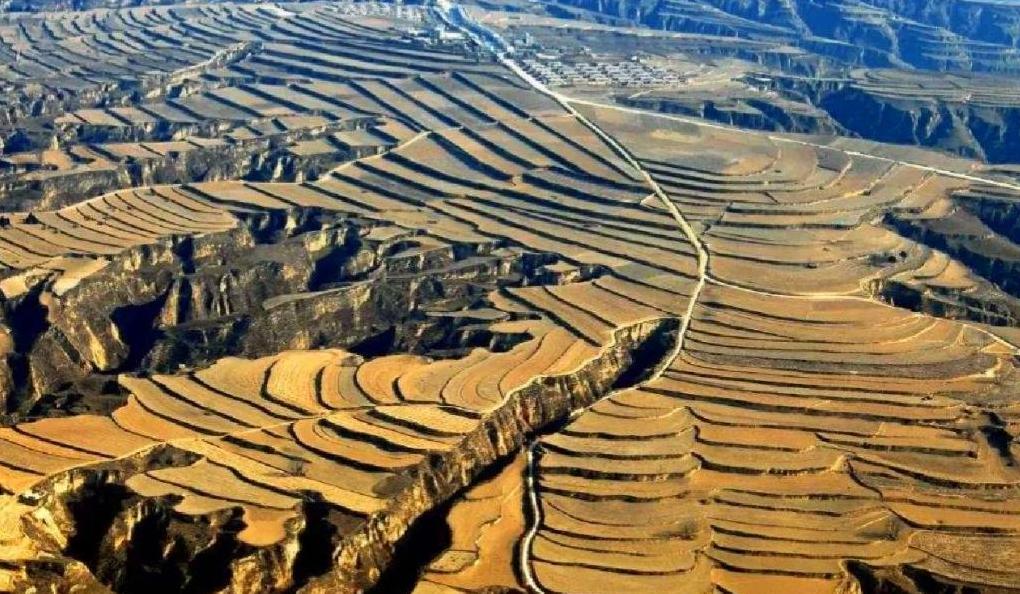

当地的农民们以一种能工巧匠般的智慧,在斜坡上修建梯田,每一镢头都是对未来的期盼。

陕西延安的民众用自己的双手将不规则的坡地变成一块块整齐的梯田。

在山西吕梁,那些村庄通过智慧和毅力打坝淤地,将沟底的土地变成了肥沃的良田。

这样的土地上,高粱和玉米接连丰收,改变着生活的面貌。

进入80年代,黄土高原治理迎来了新突破。

专家的支持让梯田的建设更加科学,从沟道治理到水利规划都在严密的计划中进行。

在甘肃定西,规划精细的水利工程让干旱的梯田复获生机。

在毛乌素沙地边缘,耐旱灌木与乔木组成了强韧的固沙林带,对抗着肆虐的风沙。

每个举措都在为土地注入新的生命力。

现代科技助力旱地治理

随着时代的推进,科技在黄土高原的治理中展现了巨大的潜力。

遥感技术和地理信息系统为监测和规划提供了精准依据,各种新技术让治理过程如虎添翼。

无人机成了播种的利器,精准播撒为土地带来生命的希望,而过去那些耗费巨力的工作如今变得简单高效。

在宁夏固原,退耕后种植的优质牧草让畜牧业焕发活力,牧民的牛羊满圈,生活渐渐有了盼头。

转身后的生态与经济双赢黄土高原,经过70余年的不懈治理,如今景象焕然一新。

树木郁郁葱葱,草地如绿毯般覆盖在地面。

林草植被覆盖率大幅提升,水土流失得到有效控制,那些绝迹多年的野生动物重现踪影。

经济与生态齐头并进,当地农民依靠农业和旅游业带来了越来越好的收入,不再仅仅是依靠自然给予的一切,而是主动创造新的生活方式。

回望黄土高原的这一段治理历程,人们不断实践,努力变革,用汗水浸染大地,让它在绝望中寻得希望。

这里的故事告诉我们,即便面对难以想象的困境,只要有坚定的信念与合适的方法,就有可能重构曾经被判定无药可救的命运。

今天的黄土高原不再是那片被称为“悬着的心”的荒地,而是一个象征着生态转变与人类智慧的亮丽名片,为未来提供了无限的可能性。

生活从困顿走向富足,这不仅仅是一个地区的转变,更是一个民族在坚持中的胜利故事。

改革之后,当地的人们再也不只是生活在困境中,而是开启了新的篇章。

这片土地上的故事还在继续,新的挑战和机遇依然等待着,但不变的是继续书写辉煌的勇气。

这就是黄土高原的生命力,土地与人一起书写历史,为未来创造更多精彩。