开篇:在1990年的一个秋日,北京一间简朴的病房里,一位年逾耄耋的老人拉着妻子的手,用清晰但略显疲惫的语调交代了自己最后的心愿。

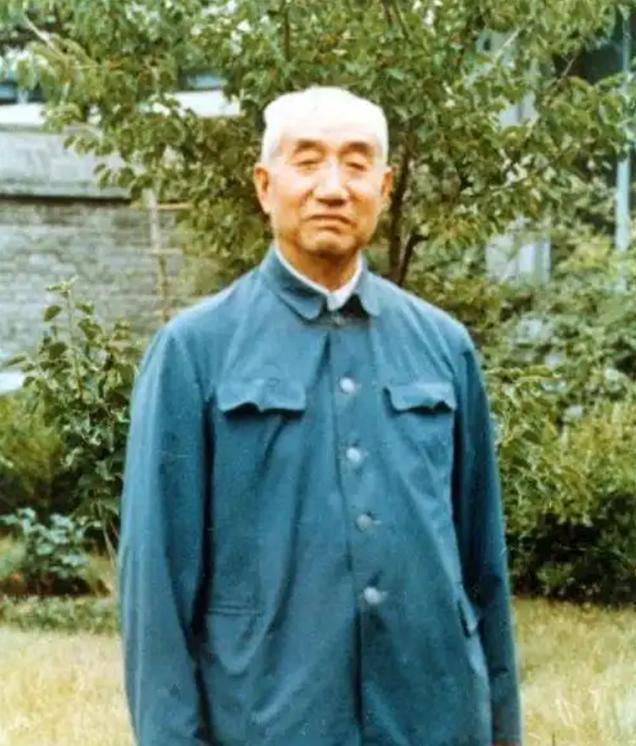

他是徐向前,曾经指挥千军万马的开国元勋,如今只希望自己在离世之后能够平静地回归大自然。

他的三条遗愿——不举行遗体告别仪式、不召开追悼大会、骨灰撒在战斗过的地方——在一个讲求政治仪式的国家中,是否能得到彻底实现呢?

徐向前的三条遗愿徐向前的这一心愿来源于他一生的简朴作风。

在山西五台的一个农民家庭里长大,他从小就不讲究吃穿,这种追求简单朴素的理念贯穿于他的整个生涯。

后来即便成为元帅,别人眼中的伟大人物,他依然保持着农民的本色。

这种务实的态度反映到他临终时的三条遗愿上,尤其是在“骨灰撒在他生前战斗过的地方”的愿望中,他希望自己能融入祖国的山河,无需更多的仪式和荣耀。

这个愿景不仅是一种个人选择,也是一种对生命本质的回归。

中央的回应与考量当徐向前的遗愿送到中央时,领导层显然感到有些左右为难。

在这位开国功臣去世的消息传出后,社会上沸腾的敬拜和哀悼让人无法忽视。

作为共和国的元勋,群众对他的爱戴和敬仰深厚,中央面临的是如何在尊重个人遗愿和遵循社会习俗之间找到一个合理的平衡点。

最终,中央做出决定:只能部分同意他的请求。

尽管遗体火化并将骨灰撒散得以认可,但追悼会的请求未能全部取消。

如此安排既体现对徐向前的尊敬,也照顾到了公众情感。

徐向前的愿望恰逢丧事改革的风潮正被逐步推广。

在改革开放后,国家开始意识到冗杂的丧葬仪式不仅耗费资源,也可能不符合时代的简朴精神。

从取消遗体告别仪式到简化追悼会,不少革命前辈主动提出节俭的遗愿,这一趋势日渐在党内传递开来。

徐向前的选择成为其中一个标志性事件,为推动丧事改革提供了重要的实践依据。

1991年,中央正式发布文件,要求取消高级干部的遗体告别和追悼大会惯例,以制度化的方式推广理念,确保这些简化措施能够有效实施。

历史与记忆的平衡对于这样一位革命家,国家葬礼依旧承担着告慰先烈的一种象征功能。

徐向前的遗愿是个人情感的体现,但涉及国家纪念和民众感情时,也必须权衡适当的政治礼仪。

很多老战士和群众,希望有一个场合能表达他们的敬意和悲伤。

徐向前的丧葬活动最终选择了在国家的重大场合中举行,这不仅是对他的肯定,也是一种对整个历史时期的纪念。

结尾:徐向前这位布衣元帅,他的三条遗愿不仅体现了个人生活方式的延续,更成为一个时代变革的触发点。

通过他的身后事,我们不仅看到了一位伟大人物在个人遗愿中坚持的原则,也见证了社会在时代变化中对仪式的重新思考与调整。

在看似简单的三个请求中,蕴含着对于生命始终如一的追寻和对国家公共记忆的有效互动。

如今,人们可以追求简朴,而不必担心传统仪式的缺失,但更重要的是在这种转变中,如何始终保持“灵魂归故里”的精神追求。