1961年的一个冬日下午,功德林关押所外,雪花纷飞,一个步伐沉稳的脚步声在雪地上清晰可闻。

那是离开战俘营的廖耀湘,他刚被宣布特赦,心中五味杂陈。

突然,一双熟悉而温暖的手拉住了他的胳膊:廖将军,有个任务我想交给你。

那人是周总理。

这个场景让人忍不住好奇:为什么是廖耀湘?

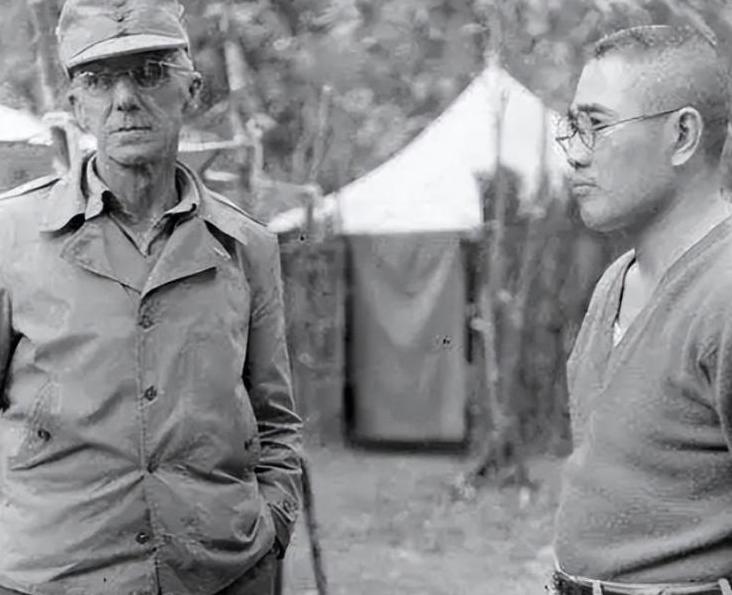

这个曾经在抗日战场上被誉为“丛林战之王”的人,为什么会在特赦后被周总理亲自委以重任?

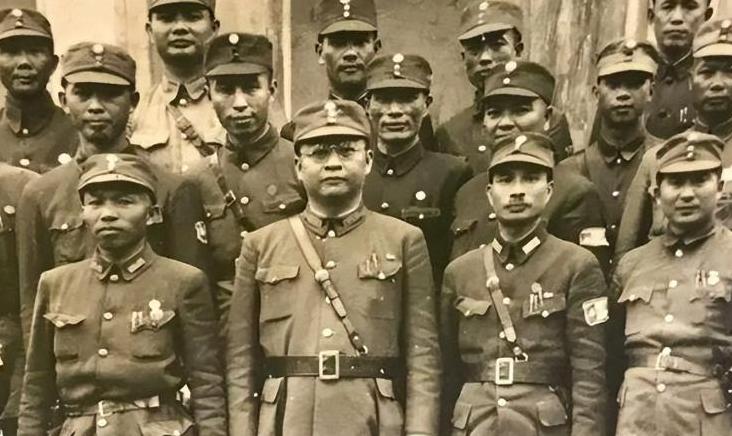

廖耀湘本名李耀湘,出生在湖南,毕业于黄埔军校,后来赴法留学,成绩优异。

在抗日战争中,他多次立下赫赫战功,尤其是在缅甸战场上,他创造的小部队战术大获成功,赢得了顽强战斗的美誉。

然而这样的战绩也伴随着巨大的争议和传奇色彩,他既是英雄,也是战犯。

成为历史编纂工作的关键人物特赦后的廖耀湘没有享受太多的自由,他很快被召回到北京,迎接他的是周恩来的期待和信任。

周总理希望他能担任全国政协文史资料研究委员会专员。

这可不是一个轻松的工作,整理民国时期的军事政治史料,任务艰巨,需要极大细致和耐心。

起初,廖耀湘有些犹豫。

他并不确定自己能否胜任,毕竟他曾经是国民党的一员,而现在要为新中国工作。

周总理看出了他的顾虑,笑着拍了拍他的肩膀:“你最了解那段历史,非你莫属。”

就这样,廖耀湘带着一份沉重的责任,开始了文史编纂的工作。

他探索着那些尘封的历史,整理出详细的资料,从战术分析到政治背景,从历史事件到个人回忆,他都逐一梳理。

每一个细节、每一段文字,都是他用心的一笔一画。

对新中国的贡献与遗憾的心愿廖耀湘在这项工作中的表现可谓是尽心尽力。

他不仅整理了大量的军事档案,还撰写了多部书籍,诸如《中国远征军缅甸作战专题》和《辽沈战役国民党军作战日志》等等。

这些书籍不仅在大陆广泛传播,甚至在台湾也得到了广泛认可。

特别是他在1963年发布的《致台湾旧同人书》,震动了台湾的国民党高层,以至于蒋介石下令严禁相关书籍,显示了其在两岸间潜在的影响力。

他为新中国的文史编纂做出了极大的贡献,为后来的研究提供了详实的资料。

在勤勉工作之余,廖耀湘也有未了的心愿。

他曾多次申请加入共产党,但因种种原因,始终未能如愿。

特别是在“文革”期间,廖耀湘的工作和身份成为了被冲击的对象,家中被搜查,身心倍感压力。

1968年12月2日,在一次批斗会上,廖耀湘因心脏病突发,不幸去世。

临终前,他曾对妻子留下一句话:“转告总理,耀湘尽力矣。

这是一个充满遗憾的画面,他用生命交出了自己的答卷,证明了他的忠诚和努力。

廖耀湘的名誉在1978年得到了恢复,1980年,他的骨灰被安放在八宝山革命公墓。

周恩来对他的评价是:“从战犯到统治一步之遥,从对抗到合作一念之间。”这评价既是对廖耀湘一生的总结,也是对他贡献的肯定。

廖耀湘的故事让我们看到,历史中的人物无论身世如何复杂,只要愿意为新的共同体贡献心力,就能够找到新的立足点。

他从“丛林战之王”变成了新中国文史的重要编纂者,这种角色的转变,突显了个人在历史洪流中亦有可能产生的深远影响。

通过这个故事,我们不仅可以了解一段重要的历史,更能从中获得很多启示:无论在什么情况下,只要心怀诚意,愿意付诸行动,总能找到实现自己价值的途径。

这是一段富有思考和启发的历史,也是每一位读者可以从中汲取力量的篇章。