在疫情期间,我们的社交媒体上时不时出现这样的说法:“大疫不过三,过三必有殃。”这句古老的谚语引发了不少热议,也让人陷入思考:在经历了现代医学的飞速发展,尤其是最近几年的疫情冲击后,这种说法还成立吗?

抱着这样的疑问,我们试图寻找答案。

科技进步如何影响瘟疫的持续时间?

依稀记得,爷爷在晚饭后的散步时,经常说到过去那艰难的日子,说那些陈年旧事时,总是伴随着长叹。

爷爷常提到过去村子里某次瘟疫,传得很快,而后似乎突然消失,没有了解释。

这让我们不禁好奇,那时的“消失”是不是因为三年的极限?

到了现代,高科技手段已经介入我们的生活,特别在医疗领域,我们见证了疫苗的研发、抗病毒药物的创新。

比起古人单纯依靠自然免疫的时间,我们有了更多可控的手段去对抗疾病。

如今,医生和科学家们不再只是等待自然的曙光,他们投入实验室,通过研究病毒结构,精准地为下一次挑战做准备。

因此,三年的限定早已被现代科技打破,那么古人的说法在现代是否依旧适用?

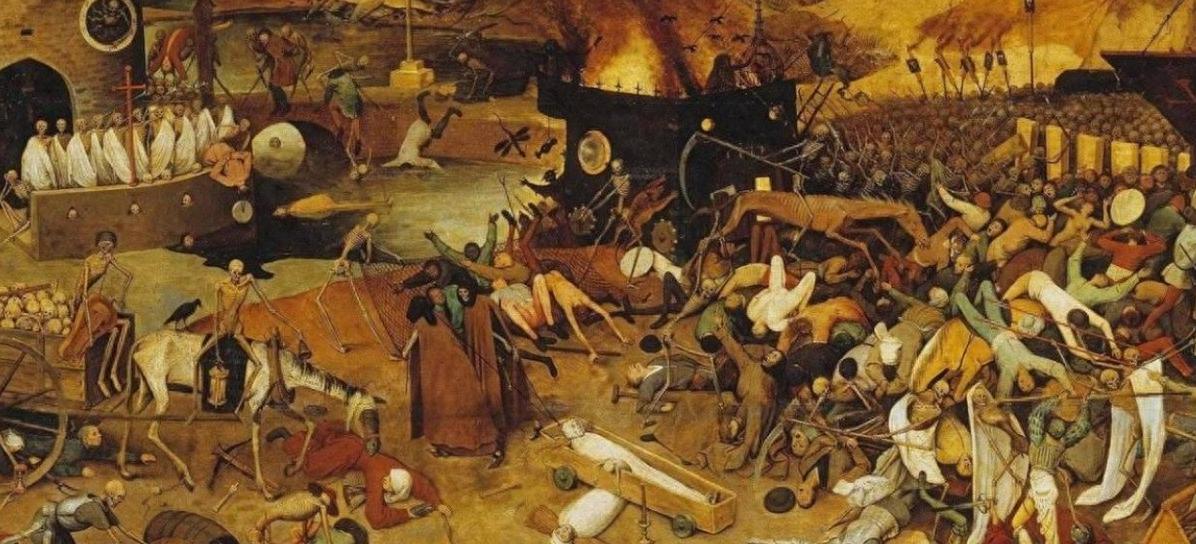

瘟疫的历史教训:古人的智慧与现代的挑战在讨论“大疫不过三”时,不能忽略历史上那些让人警醒的事件。

大家可能听爷爷奶奶说过留传下来的故事,过往的瘟疫仿佛伴随恶人的诅咒一样,随着古代非常有限的医疗资源,不少人口就此殒命。

正因为古人处于那样一个闭塞、资源匮乏的时代,他们缺少的是我们今天已有的一切——科学。

现代医学告诉我们,病毒并不是三年自动消失,而是因为适合传播的环境改变了。

人类的经验,在没有充分理解之前,非常依赖一些数字和现象的总结。

而这种经验在古代确实适用,但今天恰恰需要被打破,尤其是经过科学证实后的事实。

疫情对人类社会的长期影响每每听到关于疫情的新闻,有人总是会不由自主地回忆起过去的阴影。

这次全球大流行不仅夺走了无数人的生命,同时也影响了人们的生活节奏。

我们看到餐桌上的食物从小市场越来越多变成订餐平台的功劳;视频通话逐渐取代了面对面的寒暄。

在这过程中,我们被动地熟悉了“新常态”。

正如历史上多次大流行一体,我们的社会结构面临了变化,工作由线下逐步转至线上,聚会由形式上的相聚变为了线上实时视频。

瘟疫影响的,不仅仅是大规模的人口损失,更是对我们生活方式的塑造和挑战。

面对这样不可控的力量,我们每个人都像一个小船,抵抗着无形的风浪。

过去的经验在未来还适用吗?

这时候,不禁让我们思考:过往的经验到底在多大程度上能够为未来提供借鉴?

前人生活的环境和面对的社会背景,或许完全不适用于现今的社会。

但转瞬即逝的科技浪潮下,我们需要取其精华,去其糟粕。

这种对古老经验的反思和再构想,正是我们通向未来的动力。

过去作为一种忆苦思甜,它提醒着我们包容和学习,同时,也督促我们不懈追求更健康和安全的未来。

结尾:

通过对这句古谚的重新审视,或许我们可以了解到,古人的智慧虽充满敬意,但无法原封不动地应用到现代。

科学技术的进步让我们更好地理解那些未知,并为未来的挑战做好准备。

这一场对于“大疫不过三”的讨论,也许暂时没有一个标准答案,但它带给我们的,更多是一种面对未来的不懈探求和思索。

正如长辈们的故事,是一种对时代迁徙的记忆,而我们要做的,是在旧有的经验中,为新时代的故事书写新的篇章。

每一个细节和讨论,都在为我们的共同未来积蓄力量和希望。