黄骅

1911年黄骅出生于湖北省阳新县的一个贫苦家庭。他的童年被家庭悲剧笼罩,父母和兄长先后去世,留下黄骅与嫂子相依为命。在那个困顿的年代他们的生活异常艰辛,为了缓解家庭的经济压力,黄骅不得不在很小的时候就开始承担起采集野菜等重活。之后为了生计,他还曾经为地主家放牛,却常遭受地主的虐待与不公待遇。

转折来自于一次偶然的机会,黄骅在地主家放牛时结识了一位前来修木作的江西木匠胡师傅。胡师傅不仅技艺高超,人也极为慈祥,他看出黄骅聪明伶俐,便收他为徒,传授木工技艺。在学艺之余,胡师傅还常讲述《岳飞传》等英雄故事,激发了黄骅对正义与爱国的深厚情感。这些故事在黄骅心中种下了抗争的种子,逐渐萌发出对社会不公的强烈反感。

1926年,当黄骅了解到共产党领导下的农民运动,他感到这正是他心中所追求的正义之道。于是,黄骅义无反顾地加入了这股革命的洪流。他以一名年轻战士的身份,担起了放哨、递送信件、张贴标语及散发传单等任务。他的行动勇敢且富有热情,时刻监视那些土豪劣绅,为革命事业奉献着青春和热血。

毛主席

在1929年黄骅成功被吸纳进中国共产党。随后他在彭德怀指挥下的红军中逐渐崭露头角,从一名简单的司号员成长为勇猛的团长。他在抗击国民党的多次“围剿”中累积了丰富的战斗经验,并在长达二万五千里的长征中展现出无畏的勇气和卓越的战斗技能。

1941年,黄骅被调往艰苦的冀鲁边军区工作。尽管当地环境恶劣,抗日战争使得物资极度匮乏,黄骅仍展现出了卓越的军事才能和灵活的战术应对。他拒绝了高级干部享有的“保健饭”优待,选择与战士们一起吃粗茶淡饭,与大家共同面对困难。

黄骅还常教育部队和地方干部,要始终记得自己的来路,关心民众的苦难,用节省下来的钱粮去援助更多需要帮助的人。他的生活简朴,无论是夏季的绿军装还是冬季的黄军装,都体现了他与普通战士无异的朴素风格。即使在结婚时,他也没有更换任何特殊的服装,经常提醒自己和妻子要过朴素的生活,不比阔绰,而是比学习、比工作。

黄骅

黄骅在冀鲁边区的任职期间,直接负责队伍的整顿和军纪教育,他的努力使得他在短时间内在部队和地方群众中树立了高度的威信。但正当他在这个艰难的战区内展现出色的领导力时,却有人开始暗中觊觎他的地位。

1943年6月,日军开始策划新一轮的攻势。为此中共冀鲁边区党委决定在大赵村的望子岛召开紧急战略会议,决策未来对抗策略。所有重要领导预计将出席这一会议。

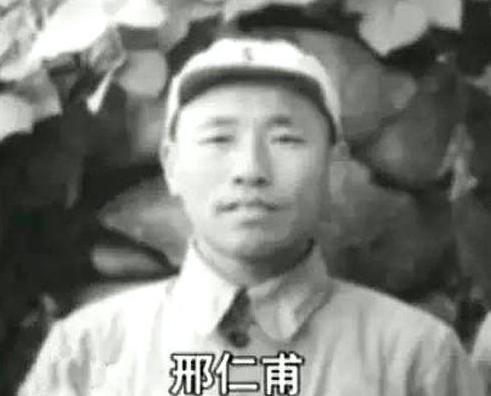

原本这次会议的准备工作应由司令员邢仁甫和副司令黄骅共同完成。然而由于邢仁甫突发事件的缘故,黄骅与参谋处主任一起承担了会议的具体事宜安排。随着时间的推进,不久各级领导陆续抵达了会议地点。

随着讨论的深入,黄骅注意到会议室内的煤油灯光线逐渐暗淡,便指派几名警卫去附近村民家中借取更多煤油灯。然而就在警卫们离开不久后,一场突如其来的袭击打破了夜的平静。

合照

数名穿着蓑衣的武装分子突然踢门而入,迅速使用短枪向屋内开火。黄骅立刻察觉到形势不妙,虽然他迅速掏出手枪,但敌人的火力过于凶猛。在牺牲的瞬间,黄骅意识到,这些袭击者显然是直接针对他而来。

警卫员们听到枪声后立即返回,与企图逃离的袭击者发生了激烈的交火。其中一名匪首指挥:“快,分散撤退!”警卫员们加大了火力,甚至使用手榴弹进行攻击,导致一名袭击者当场被炸倒。其他袭击者在混乱中试图四散逃逸。

在处理完外面的混乱后,会议室内的情况让所有人心寒。副司令员黄骅身中多枪,已无生命迹象。军区司令部参谋主任、锄奸科长以及其他几位关键人员也纷纷倒下,冀鲁边区的领导核心受到了严重的打击。

合照

就在这时,三分区司令部的一名侦察参谋挣扎着吐出一口血,断断续续地指名道姓地说:“快...快,抓...冯冠奎!”此言一出警卫员们震惊万分。冯冠奎是司令部手枪队队长,这场刺杀竟是内部人所为。

事后警卫连迅速封锁了岛上的出口,并展开追捕。夜幕之下虽有几名袭击者留下血迹,但冯冠奎及其他一些人逃入了高粱和玉米田中,消失无踪。次日清晨,日军大部队已抵达大赵村进行搜索。此次事件的后果严重,迫使所有部队连夜撤离,以避免更大的安全风险。

然而冯冠奎带着邢仁甫提供的宝贵金银财宝成功逃离,他的目的地是敌占区,这一行动将他从同志们的视线中彻底抹去。邢仁甫的表演才刚刚开始。在黄骅的葬礼上,他的悲痛表现让在场的每一个人都感受到了他的情感爆发:“黄骅,你是我的兄弟,我的领导,我的战友,我会找到那个凶手,让他血债血偿!”

他的眼泪和嘶声力竭的诉说感动了许多人。为了让自己的伪装更加逼真,邢仁甫还亲自下达了追捕凶手的通缉令,号召全区的军民积极参与到抓捕行动中来。然而六旅的干部和战士们对这一切并不感到意外。

他们内心深知,这不过是邢仁甫的又一场戏。众所周知冯冠奎是一个有着恶名昭著的土匪,最初他加入支队时,大家的接受度非常低。但是邢仁甫却坚定地支持他,甚至引用了东北抗联中的土匪出身的英雄谢文东来为他辩护:“只要是为了抗日,我们就应该包容过去。”

邢仁甫不仅接纳了冯冠奎,还极力提拔他,甚至将自己缴获的日军手枪赠予他,并任命他为军区司令手枪队长。但冯冠奎的本性难移,他多次违反军纪,其行为引起了广泛的民愤,但邢仁甫每次都为他开脱,小事化了,至多将他关几天禁闭。

图片来源于网络

当黄骅悲剧发生,冯冠奎神秘失踪后,邢仁甫的行为愈加令人质疑。但无人能提出确凿的证据,只能无奈地旁观。俗语说得好,纸包不住火,邢仁甫的真实面目很快就露了出来。

在形势逼迫之下,邢仁甫感到局势岌岌可危。他暗中找到自己的亲信冯鼎平,传达了一项绝密计划:“局势紧张,我打算逃往日本占领区,日本人已承诺赏赐我中将军衔,你也将有所提拔。尽快安排,我们一起离开。”但是独立团的大多数官兵并不愿意跟随他们投敌。冯鼎平孤立无援,无法实施计划,于是向上级汇报了这一切。

在毛主席的直接指令下,黄骅及其他同志立刻开始筹划行动,意图将邢仁甫拘捕归案。他们迅速与延安的联系人取得了联系,准备执行抓捕计划。但当黄骅和队伍赶到预定地点时,发现邢仁甫已经逃离,他在情况明朗之前就已经潜逃,抛弃了他的正室和女儿,带着情妇宋魁玲逃往了天津,这一地区当时正处于日本人的控制之下。

为了在新的庇护地安身立命,邢仁甫不惜一切代价向日本人示好,撰写了大量有关如何剿灭八路军的策略文档,表现出极度的忠诚。日军对他的献策十分满意,授予他津南六县剿共司令的职务。随着日军的投降,邢仁甫再次转换阵营,变身为天津军统站的高级官员,化名罗镇。

邢仁甫原是河北盐山地主家庭出身,家中财产颇为丰厚。在动荡的战乱时期,他曾怀揣着报国之志,加入了马鸿逵的西北军阀力量。随后在北伐战争期间,他转投国民党。

虽然邢仁甫最初对共产党的理念抱有极大兴趣,并最终加入了共产党,他一度被视为有志之士,积极参与前线的战斗工作。由于在战场上表现出色,邢仁甫很快获得了高层的认可和信任。抗日战争爆发后他被任命为冀鲁边军区的司令员,原本有望成为新中国的开国功臣。

邢仁甫

然而随着职位的提升,邢仁甫逐渐被权力蒙蔽了双眼,开始迷失方向。他在工作和个人生活中滥用职权,逐渐走上了歧途,对提出建议的战友们施以重罚,认为他们在挑战自己的权威。

为了尝试挽回邢仁甫,上级决定派黄骅前往冀鲁边军区,一方面协助他的工作,另一方面警示他需改正自己的行为。但邢仁甫对黄骅的到来感到威胁,他已经习惯了独揽大权,不愿接受任何形式的干预。黄骅严格执行中央的指示,发现邢仁甫的问题后,便努力进行规劝和纠正。

然而邢仁甫没有显示出悔改的意向,反而对黄骅进行多次挑衅。黄骅将这些情况汇报给了上级,上级随即召回邢仁甫到延安接受思想教育。邢仁甫因此对黄骅怀恨在心,密谋暗杀计划。当计划暴露后,他带着几名亲信逃离,并最终投靠了国民党的蒋鼎文将军。由于担心被蒋鼎文送回共产党,邢仁甫不久后又背叛投向了日军。

合照

战后邢仁甫再次投靠国民党,得到了蒋介石的重用,并被派驻天津。尽管装备先进且兵力充足,但他未能抵挡住坚强的解放军。到了1949年,当天津被解放军解放时,邢仁甫终于被捕。经过调查确认,他正是策划并实施了针对黄骅的暗杀行动的主谋。1950年,经过人民法庭的审判,邢仁甫被执行了死刑。

与此同时另一名涉案人物杨铮侯逃到了顽固派将领张子良的麾下,但在1945年被捕,并迅速被执行了枪决。冯冠奎则逃至唐山,并向日军投降,但不幸被日军以毒药暗杀,生命戛然而止。潘特则一直保持低调,成功避开了追捕。

直到1950年6月的一个偶然机会,距黄骅牺牲整整七年之后,萧华在北京的一条繁忙街道上,从汽车的车窗中意外地瞥见了一位卖烟的小贩。他的直觉告诉他,这个人非潘特莫属。

图片来源于网络

萧华立刻命令司机停车,他亲自带着几名警卫走向那位小贩,直接质问他:“还记得我吗?”面对这突如其来的对峙,小贩显然慌张失措,四处张望寻找逃跑的机会,但最终还是被警卫紧紧控制住。随着潘特的捕获,这段历史上的悬案终于画上了句号,这也再次印证了“法网恢恢,疏而不漏”的古老说法。

为了纪念黄骅的牺牲,他牺牲的地方后来被更名为黄骅县,以此永久地记住这位为国家付出了生命的英雄。县内的居民和来访者都被这段历史深深触动,黄骅的英名与精神将被永远铭记。