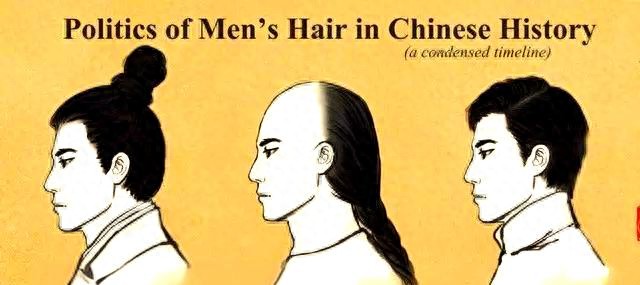

中国古代男子的发型和头饰不仅是个人形象的体现,更是身份、地位、文化乃至政治变迁的象征。

从原始社会的披头散发,到清朝的金钱鼠尾,再到近代的西式短发,每一次发型的演变都承载着深刻的历史和文化内涵。

今天,我们就来一起梳理中国古代男子的发型史,看看古装剧中那些五花八门的发型和头饰,到底是从何而来。

原始社会:披头散发,编发断发在原始社会,人类工具简陋,披头散发是常态。由于没有合适的工具修剪头发,古人索性让头发自然生长。然而,长发在狩猎和生产中并不方便,容易遮挡视线,甚至被树枝缠住。

于是,古人开始尝试打理头发,出现了编发和断发。编发是将头发编成小辫子,断发则是将头发剪短,这两种方式都让头发更加清爽利落。

从出土的文物来看,商朝男子的发型多为编发,头发梳成小辫子后绕到头上,形成一个发髻,再用帽箍固定。这种发型不仅实用,还成为了早期中国人的“冠”的雏形。

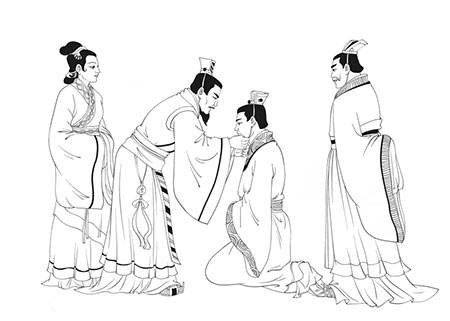

商周时期:束发戴冠,礼法初现到了商周时期,束发逐渐成为主流。束发的方式很简单:将头发收成一个发髻或发鬏,用簪子或官帽固定。这种发型干净利落,象征着文明的进步。

束发不仅是个人形象的改变,更是一种礼法制度的体现。《孝经》中提到的“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”,表明头发在古人心中的地位极高。

周朝时期,男子到了15岁要束发,20岁要加冠,标志着成年。

因此,20岁被称为“弱冠之年”。冠的种类也逐渐增多,成为身份和地位的象征。例如,士人戴“弁”,贵族戴“冕”,而普通人则用“帻”(头巾)来包裹头发。

秦汉时期:中分发髻,冠冕制度完善秦朝时期,男子的发型多为中分,两侧头发编成小辫子,头顶的头发束成发髻,歪向一侧。这种发型在兵马俑中得到了清晰的展现。秦人尚右,因此发髻多歪向右侧。

汉代继承了秦代的束发传统,但冠的种类更加丰富。例如,文官戴“进贤冠”,冠上有梁,梁数越多,地位越高;武官戴“鹖冠”,象征勇猛。汉代还出现了“巾帻”,即用布包裹头发,成为普通人常见的头饰。

魏晋南北朝:披发光头,多样化的发型魏晋南北朝是中国历史上男子发型最多样的时期之一。由于社会动荡,礼法松弛,士人开始追求个性解放,披头散发成为一种时尚。例如,竹林七贤中的阮籍、嵇康等人,常常披发裸袒,放浪形骸。

同时,佛教的兴盛也让光头成为一种流行。许多士人和普通百姓选择剃发,表达对世俗的超越。这一时期的发型,既有传统的束发,也有披发和光头,反映了乱世中人们对生命和自由的思考。

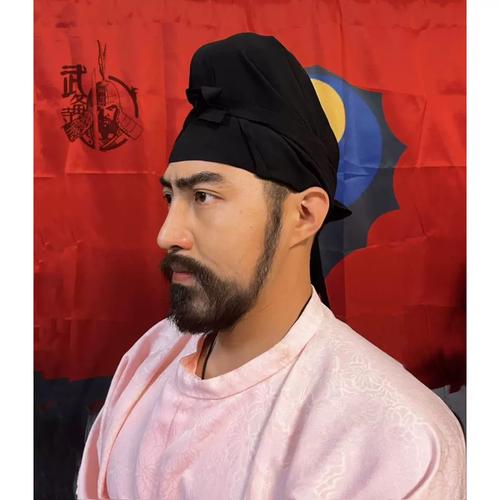

隋唐时期:幞头盛行,乌纱帽初现隋唐时期,男子的头饰以“幞头”为主。斧头最初是一块布,后来在四角接上带子,包裹住发髻。

唐代的斧头逐渐演变为“硬脚幞头”,两侧的带子加长,形成飘逸的效果。到了宋代,斧头进一步发展,成为直角斧头,俗称“乌纱帽”。

乌纱帽是宋代官员的标志,形状前低后高,两侧有硬角。普通百姓则多用巾子裹头,发髻被视为隐私,不能随意暴露。

宋元时期:髡发辫发,游牧民族的影响宋元时期,北方游牧民族的发型对中原产生了深远影响。

契丹、女真、蒙古等民族流行“髡发”,即剃掉头顶的头发,只保留前额和鬓角的头发,脑后编成辫子。这种发型在今天的我们看来可能有些奇特,但在当时却是实用与美观的结合。

元朝时期,蒙古人继续沿用髡发辫发的传统,但并未强制汉人改变发型。因此,汉人大多仍保持束发的习惯。

明清时期:金钱鼠尾与顶戴花翎清朝入关后,推行“剃发令”,要求汉人剃发留辫,形成了“金钱鼠尾”的发型。这种发型将头顶剃光,只留一根细长的辫子,象征着满清对汉人的统治。随着时间的推移,辫子逐渐变粗,演变为“蛇尾辫”和“牛尾辫”。

清朝官员的头饰以“顶戴花翎”为主,顶戴上的顶珠和花翎(孔雀羽毛)标志着官员的品级。普通百姓则多戴瓜皮帽,这种帽子由明代的小帽演变而来,成为清代男子的常见头饰。

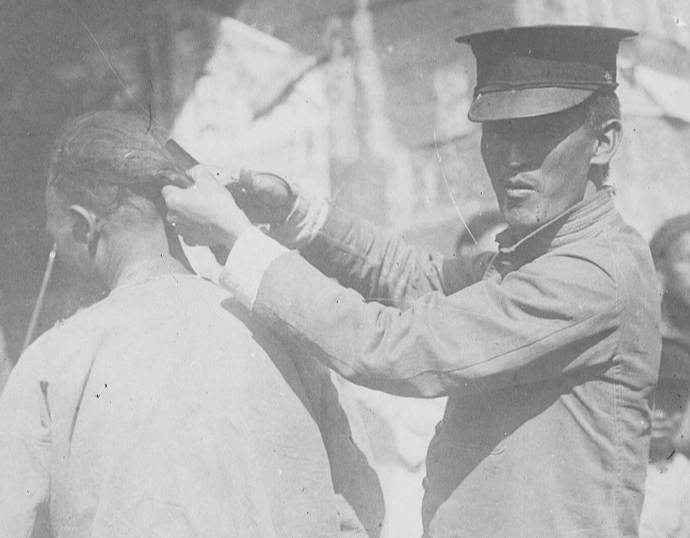

近代:简便运动,西式短发的兴起辛亥革命后,简便运动兴起,男子纷纷剪去辫子,改为西式短发。这一变化不仅象征着与旧时代的决裂,也标志着中国社会向现代化的迈进。西式短发逐渐成为主流,传统的束发和辫子退出了历史舞台。

中国古代男子的发型和头饰,不仅是个人形象的装饰,更是文化、社会和政治的缩影。

从束发戴冠到金钱鼠尾,再到西式短发,每一次发型的改变都伴随着深刻的历史变革。古装剧中的发型和头饰,虽然有时为了美观而进行艺术加工,但其背后都有着真实的历史依据。

通过了解古代男子的发型史,我们不仅能更好地欣赏古装剧中的造型设计,还能更深入地理解中国古代社会的文化脉络。发型虽小,却承载着千年的历史与文明。