善化寺俗称南寺,位于大同市城区南街西侧。寺庙创建于唐代,玄宗时称开元寺。五代后晋初,改名为大普恩寺。辽末保大二年(1122年)其建筑大半毁于兵火。金天会六年(1128年)至金皇统三年(1143年)寺僧国满大师主持重修,历时15年告竣。明正统十年(1445年)改称今名善化寺。寺院占地3万多平方米,建筑布局仍保留唐代风格。

善化寺寺前有座五龙壁照壁,原是大同城南兴国寺的照壁,建于明朝万历二十三年(1595),1980 年乔迁至此。照壁长 19.9 米,高 7 米,厚 1.48 米,顶部为仿木构建筑形式,上有琉璃瓦覆盖,下有琉璃斗拱支撑,两端置有鸦吻垂脊兽。

正面通体用五彩琉璃镶砌,分上、中、下三个部分:下部为须弥座,座面雕有牛、马、蛇、兔、鹿、狗、狮、象、膜鳞、狡倪等十多种动物,姿态各异,栩栩如生;中部壁面用琉璃砖拼砌成五条巨龙和山石与云海,下方须弥座的束腰还雕有蛇、兔、牛、马等动物,姿态各异。

中部壁面之上雕有五条四爪金龙,腾云驾雾,大有龙飞虎跃之势。正中一条金龙,为五龙壁之核心,龙头向前,龙尾摇摆,鳞光闪亮,别具风采。

两侧各有二龙互相对称,中龙色泽稍淡,仿佛由天降下,正在兴云播雨。

南北两侧游龙、龙身略呈卷曲,昂首挺胸,伺机腾飞上空。

五龙壁的背面砖砌墙体上镶嵌黄色琉璃龙三团。

中间一组金色菱形琉璃龙形图案,二龙互相对称、龙身略呈卷曲,仿佛由天降下,正在兴云播雨。

左右两侧各为一条金色团龙,龙头向前,龙尾摇摆,鳞光闪亮,栩栩如生。五龙壁的雕刻技艺精湛,龙的形态栩栩如生,是中国古代雕刻艺术的珍品。

善化寺主体建筑坐北朝南,沿中轴线依次排列着天王殿(山门)、三圣殿和大雄宝殿。大雄宝殿左右为东西朵殿,前端两侧为阁楼式建筑普贤阁和文殊阁,三圣殿前两侧有东西配殿。寺内建筑高低错落,主次分明,左右对称,雄伟壮观。

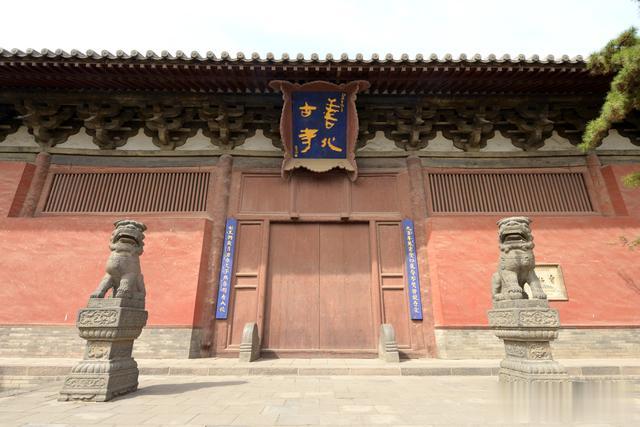

沿着石板路前行,便来到善化寺的山门,也就是天王殿;天王殿是善化寺的正门,为金代建筑遗存。面阔五间,长 27 米;进深两间,宽 10 米;单檐庑殿顶,是中国现存金代时期最大的山门。正面当心间施板门,两次间施直棂窗,背面无窗。两侧悬挂着“九百年风云变幻宠辱不惊静观世变,七王朝岁月沧桑沉浮无意闲看人忙”的对联,上方悬挂着当代艺术家韩美林题写的“善化寺”匾额。

殿前有一对石狮子,雕刻工艺精湛,形态逼真,具有较高的艺术价值。石狮子的造型通常为蹲坐式,雄狮居左,雌狮居右,它们的眼神炯炯有神,毛发纹理清晰,给人一种威严而又庄重的感觉。石狮子在中国传统文化中具有重要的象征意义,通常被视为吉祥之物,能够镇宅辟邪、守护寺院。

善化寺的入口位于寺的东侧门,也就是山门的东侧门。

从东侧门进到寺内,倒座天王殿是人们进入寺院首先映入眼帘的建筑之一。倒座天王殿在善化寺的建筑布局中具有特殊地位。它位于寺院的前部,与通常的建筑布局有所不同,是一种 “倒座” 的形式。“威德护世” 匾额悬挂于此,就像一个守护者站在寺院的前沿阵地。“威德护世” 匾额悬挂于此,起到一种先声夺人的警示和庇佑作用,意味着从这里开始就进入了佛菩萨威德庇佑的范围。

殿内供奉着明代万历年间所塑四大天王像,四大天王的形象和职责与“威德护世” 四个字紧密相连。匾额高悬,如同是对天王们守护力量的一种概括性表述。天王们以其威严的形象展现 “威”,以守护佛法和信众体现 “德”,整体的目的是 “护世”。这种呼应关系使得匾额和殿内的造像相互配合,更加生动地诠释了佛教的护法理念。

四天王分执琵琶、宝剑、长蛇、宝塔。横眉怒目,姿态威严,但表情很丰富,有的眼睛瞟向一边,有的咧嘴角而笑,给人一种别样的感觉。

穿过山门,便是善化寺的中殿三圣殿。

三圣殿建于金天会六年(1128 年),坐落在高高的台基之上,面阔五间,共 32.5 米,进深四间,共 19.2 米,单檐庑殿顶,四角微微上翘,坐落在高高的台基之上。

殿内中央塑有“华严三圣”像。佛像造型精美,具有极高的艺术价值。佛像的姿态、服饰等细节都展现了当时的佛教造像风格。

毗卢遮那佛位居中央,象征着理智不二的法身佛,是佛教密宗所尊奉的最高神明。其佛像庄严神圣,面部表情慈悲祥和。其衣饰的线条流畅自然,佛身的比例协调。佛像的背光装饰华丽,通常有精美的火焰纹等图案,象征佛光普照。

左为文殊菩萨,代表智慧,其形象通常是顶结五髻,手持宝剑,表示智慧锐利,能斩断烦恼。文殊菩萨的智慧之相通过其手中的法器和神情体现出来,与毗卢遮那佛的法相相互呼应。

右为普贤菩萨,象征行愿,坐骑为六牙白象,寓意愿行广大、功德圆满。普贤菩萨的形象则凸显其愿行的特质,和文殊菩萨一左一右,宛如护法,衬托出中央毗卢遮那佛的尊贵地位。

殿内还保存有金代的两通碑碣,其中金大定十六年的这一通《大金西京大普恩寺重修大殿记》石碑,即 “金碑”,为宋通问副使朱弁所撰,尤为珍贵。

“金碑”碑文记述了善化寺在辽末毁于战火的情况以及僧人圆满大师重修寺庙的壮举,是善化寺仅有的最早的文字资料。这通金碑不仅是珍贵的文物资料,而且也是难得的书法妙品。

殿内有四根粗壮的金代原构巨柱支撑着梁架屋顶,展了殿内的空间。为满足礼佛时的空间需求,工匠采用了 “减柱法”,这是辽金时期建筑设计施工中的创新。拓殿檐下方有倾斜 60° 的斜拱,不但承载着檐部的重量,而且具有装饰作用,形如花朵。

殿顶的藻井设计独具匠心,繁复的图案与精美的彩绘相互映衬,展现出极高的工艺水准。阳光透过殿宇的门窗洒在佛像与地面上,光影交错之间,更增添了几分神圣的氛围,让人仿佛置身于佛国净土之中。

殿内两侧绘有佛教故事壁画。讲述了关于佛本生故事,即释迦牟尼佛前世修行的事迹。这些佛像形态各异,包括各种佛、菩萨等。佛像的造型庄重,姿态优美。例如,佛像的手势(手印)就有多种变化,每一种手印都蕴含着特定的佛教意义。

从三圣殿出来,继续沿着中轴线向北走,便来到了善化寺的核心建筑—— 大雄宝殿。坐落在三米多高的月台之上,为辽代建筑,以单体面积 1200 多平米排名中国第三。

大雄宝殿的左前方(东侧)是文殊阁。

有回廊与文殊阁相连。

文殊阁原为楼阁式建筑。民国年间毁于火灾,仅存台基和柱础石。2008年按“原材料、原形制、原工艺、原做法”的“四原”原则复建。重建后的文殊阁为单檐歇山顶式楼阁建筑,面宽三间,进深三间。

阁内一楼正面塑有头戴花冠,手捧如意,一腿盘起,一腿下垂,坐于青狮上的文殊菩萨像,文殊骑青狮,象征文殊智慧勇猛。

两壁上为《文殊经变图》。文殊菩萨手持如意,安详地坐在青狮背莲花座上,目光专注俯视下方。周围有帝释、天王、菩萨、罗汉、童子等圣众簇拥,众神错落有致地围绕文殊菩萨,共同构成渡海前行的壮阔场面。

上部背景为雄奇山水,群峰耸立、奇石突兀、山峦楼宇隐现于烟云之中,描绘的是《华严经》中文殊菩萨的道场清凉山。

大雄宝殿的右前方(西侧)是普贤阁。

普贤阁原为和文殊阁结构形式完全相同的楼阁式建筑。民国年间毁于火灾,仅存台基和柱础石。2008年按 “四原”原则复建。位于大雄宝殿西侧,与东侧的文殊阁相对。

普贤阁为辽代建筑,据 1953 年落架重修时发现右梁架卯榫处 “贞元二年一行造” 的题记,被认为建于金贞元二年(1154 年)的建筑。重檐九脊顶楼阁,面宽三间,进深三间总高18米,1953年曾落架重修。结构精巧,形制古朴。

普贤阁采用平座暗层做法,即在两明层之间有一暗层,尚存唐代楼阁遗风。

阁内供奉普贤菩萨像,菩萨头戴花冠,双手合十,一腿盘起,一腿自然下垂,坐在六齿白象身上。

阁内三面墙壁上绘有《普贤菩萨经变图》,以绘画形式表现佛经故事。画面中心为普贤菩萨乘坐在六牙白象之上,菩萨头戴花冠,双手或持法器或作手印等,神态庄严慈悲,半倚坐在白象背上。

周围有众多菩萨、罗汉、诸天等侍从形象环绕,他们或手持各种宝物、乐器,或作恭敬礼拜状,以烘托普贤菩萨的尊贵地位。背景为佛教中的圣境描绘,如云雾缭绕的仙境、宏伟壮丽的佛国建筑等,营造出神秘而庄严的氛围,展现出普贤菩萨所在的超凡境界。

普贤阁两侧有回廊相连。

(未完待续· 大同善化寺(下):圣殿雅园)

(2024-04-13)

感谢您的关注与观看!