在南朝后期的历史舞台上,有两位堪称英雄的人物,那便是王僧辩和陈霸先。起初呢,他们二人之间有着深厚的友谊,彼此携手,或许曾一同为了某些目标而并肩作战,在那段时光里,他们的情谊应该是颇为真挚的。然而,世事难料,不知出于何种缘由,后来他们之间的关系急转直下,从曾经的亲密友人最终变成了彼此对立的敌人。但细究起来,这其中的是非对错还真难以简单判定,很难说清楚到底是王僧辩做得不对,还是陈霸先有什么过错,因为在那段复杂的历史局势下,每个人或许都有自己的立场和考量。可不管怎样,令人感慨的是,这两位曾经的英雄,到最后都成了输家。他们或许在与对方的争斗中损耗了太多自身的力量,又或许在这一系列的变故之后,失去了曾经可能拥有的更好的发展机遇,总之,在历史的长河中,他们最终都未能以胜者的姿态留下辉煌的一笔。

在公元547年的时候,南朝梁在是否要接纳侯景这件事情上,内部出现了不同的看法呢。当时的大臣们提出了自己的见解,他们觉得,侯景这个人做事反复无常,就像那墙头草一样,摇摆不定的,要是接纳了他,日后肯定会成为一个大麻烦、大祸患的。而且呢,在这种情况下,还不应该去得罪高澄,毕竟这其中的关系也是错综复杂的呢。

梁武帝萧衍到了晚年的时候,脑子就有点糊涂啦。他琢磨着接纳侯景这个人,想着通过这么做呢,来达成对河南地区的掌控。他心里头还打着小算盘呢,觉得要是能控制住河南,那往后再去收复淮北以及山东地区,也就有个比较好的基础啦,所以就动了接纳侯景的念头。

侯景当时拥有河南的十三个州呢,要知道,那可不是一般的情况,他手下的兵力十分强盛,而且军队的战斗力也很强。在这样的情形下,如果他能够选择加入南朝,对于梁武帝而言,可就如同是原本就很厉害的老虎又添上了一双强劲有力的翅膀,实力必然会大增呢。

梁武帝做出的这一行为,实际上是给南朝梁悄悄地埋下了将会导致其覆灭的种子呢。也就是说,正是因为梁武帝所做的这件事,使得南朝梁在后续的发展过程中,逐渐出现了一系列的问题,这些问题就如同埋在土里的种子慢慢生根发芽一般,不断滋生蔓延,最终一步步将南朝梁推向了覆灭的境地。

高澄下达了追击的命令,由慕容绍宗来负责节制各路兵马展开行动。在这一系列军事安排与行动之下,侯景与南朝联军最终遭遇了失败的结局。如此一来,河南这片地区并未能够落入南朝的掌控范围之内。并且,通过这次事件,侯景也从中察觉到了南朝所存在的虚弱之处。

萧渊明率领着多达十万的大军展开北伐行动,其目的之一是要迎接侯景南下。然而,事情的发展却大大出乎预料。在与慕容绍宗所率军队交锋的时候,萧渊明的这十万大军遭遇了极为惨痛的失败,简直可以说是被慕容绍宗狠狠地教训了一顿,毫无还手之力。通过这次事件,南朝在军事方面存在的诸多问题一下子就暴露无遗了。一方面,很明显能看出南朝的军事实力其实是相当虚弱的,看似规模庞大的十万大军,却在实战中如此不堪一击。另一方面,这一惨败也将南朝内部存在的矛盾给凸显了出来,比如军队指挥可能存在的不协调、各方势力之间或许存在的利益冲突等等,这些内部矛盾在这场战役中都以失败的形式赤裸裸地展现了出来。

在公元548年的时候,侯景于寿阳这个地方发动了起兵之事。当时他手下所统领的兵马大概有8千之数。而在梁武帝这边呢,他的侄子萧正德居然充当了侯景的内应。就这样,凭借着内应的接应以及自身的兵力行动,侯景所率领的叛军进展颇为迅速,没过多久,就成功地将台城给围困起来了。

侯景之乱到底难不难平定呢?其实啊,如果梁武帝的子侄们能够齐心协力、团结一致的话,要灭掉侯景的军队那是轻而易举的事儿。可实际情况呢,萧梁的这些宗室成员们啊,一个个热衷于内部争斗,面对侯景之乱,根本就不积极去救援,甚至还相互攻打厮杀起来,这就使得局势变得复杂困难啦。

在萧梁时期,出现了令人唏嘘的状况。当时萧梁的宗室们面对危机竟然见死不救,全然不顾大局。就这样,侯景得以顺利攻克台城。而身为皇帝的梁武帝,也因此陷入绝境,最后竟然落得个被饿死的悲惨结局。在此之后,萧纲登上皇位称帝了,可他实际上完全被侯景所控制,毫无自主可言。紧接着萧栋也称帝了,同样没能摆脱侯景的掌控。与此同时,其他的萧梁宗室们呢,他们并没有齐心协力去对付共同的敌人侯景,反而是陷入了内战之中,就仿佛是在提前进行着一场所谓的“灭侯景之战”的预赛一般,局面混乱不堪,让人不禁感叹萧梁宗室的不作为与自相残杀。

萧绎(也就是梁元帝)最终获得了胜利。在这个过程中呢,他把自己的兄弟还有侄子都给消灭掉了。而这么做,一方面是他承担起了去讨伐侯景的相关事宜,另一方面呢,其实也是在为他自己能够成功夺取帝位提前做好铺垫,把这条道路给铺平坦了。

在历史的长河中,有王僧辩和陈霸先这两个人物,他们在最初的时候,并没有什么特别高的知名度呢。然而,一场侯景之乱却成为了他们命运的转折点。要知道,在这场战乱里,好多原本声名赫赫的名将都不幸丧生了。而就是在这样的情况下,王僧辩和陈霸先脱颖而出,他们逐渐成为了萧绎军团当中极为重要的人物,可以说是萧绎军团的得力助手呢。并且,他们还担当起了灭亡侯景的先锋之责,在与侯景的对抗等后续一系列行动中,发挥了至关重要的作用。

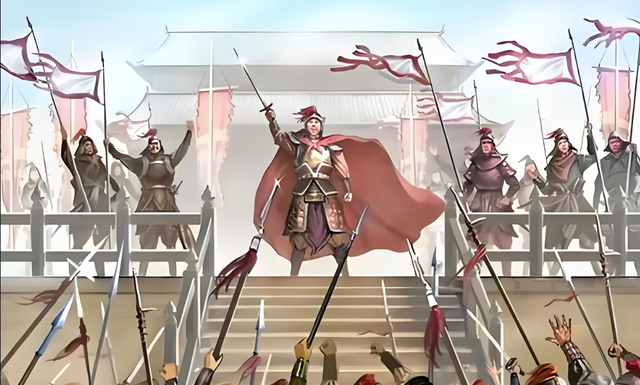

话说当时,王僧辩率领军队从上游出发进军,而陈霸先则从岭南北上前行,这两支队伍的目标是一致的,那就是一同对侯景形成夹击之势。在著名的建康之战当中,王僧辩和陈霸先二人那可是配合得相当密切呢。他们先是成功地攻克了石头城,这可是极为关键的一步。之后呢,便兵分三路朝着京师步步进逼。在他们强大的攻势之下,侯景抵挡不住,只能败逃到海上。可即便逃到了海上,也没能逃脱覆灭的命运,最后竟然被他自己的部下给处死了,至此,侯景之乱也算是落下了帷幕。

在公元552年的时候,侯景这个人最终走向了败亡的结局。按常理来说,敌人覆灭,己方应该感到高兴才对,可梁元帝却并非如此,他心里压根就高兴不起来。为啥呢?这是因为当时的局势对南朝极为不利。你看,淮南那块重要的地方被北齐给硬生生地夺走了,这已经够让人心忧的了。更糟糕的是,益州以及襄阳这两个地方呢,又都落入到了西魏(后来发展成北周)宇文泰的手中。这么一来,南朝原本的疆域就大幅度地缩水了,形势可谓是相当严峻呐。

公元554年的时候,梁元帝琢磨着要让上游地区更加稳定,于是就做出了一个重大决定,那就是把都城迁到江陵这个地方。之后呢,他还特意告知了宇文泰,向宇文泰表达了自己的想法,希望宇文泰能够把一些地方归还给自己。而且,梁元帝态度很坚决,直接拒绝向宇文泰称臣。宇文泰得知梁元帝的这些举动和态度后,那可真是气坏了,一怒之下,就派遣于谨带领军队向南出征,去攻打江陵。这一场仗下来,江陵最终被攻破了,而梁元帝呢,在这样的局面下,最终选择了自尽这条路。

在准备迁都之前,梁元帝针对部将进行了一系列的安排呢。他让王僧辩负责坐镇在建康这个重要的地方,而陈霸先则被安排在了镇江驻守。除此之外,杜龛、徐嗣徽、王琳等将领也都分别被安排到各地去镇守了。这样的安排呢,其目的就是让这些将领们相互制约、相互平衡,从而能够维持住内部的安稳局面。

梁元帝选择了自尽这条路,之后荆州也就随之陷落了。在这样的局势下,王僧辩和陈霸先二人共同站了出来,一起拥戴萧方智。然而,当时的形势十分严峻,北齐在一旁可是虎视眈眈,对这边的局势有着不小的威胁。面对这样的状况,王僧辩和陈霸先经过商议后进行了分工安排。王僧辩负责留在京师,处理相关事宜,而陈霸先则前往镇江,承担起那里的职责,以此来应对当下复杂且严峻的形势。

在南朝梁的历史进程中,经历了侯景之乱以及江陵之乱后,整个国家可以说是遭受了极为沉重的打击,就如同一个人在历经重创之后,已经是元气大损,呈现出奄奄一息的态势了。而在这样的局势之下,王僧辩和陈霸先这两位身为朝中大臣的重要人物,他们也不得不去面对全新的抉择。摆在他们面前的路有两条,其一是选择辅佐新登上皇位的君主,然后尽心尽力、全力以赴地去治理国家,期望能够让这个已经千疮百孔的王朝重新焕发生机;其二呢,就是干脆取代现有的君主,自己登上那至高无上的皇位,去开启一段属于自己的统治篇章。总之,这是关乎他们自身命运以及整个南朝梁未来走向的重要选择啊。

在那段动荡不安的侯景之乱时期啊,王僧辩和陈霸先二人可是携手经历了诸多风雨呢,在共同应对乱局的过程中,彼此间结下了极为深厚的情谊。然而呢,现实往往就是这般残酷无情,即便曾经有过那样深厚的交情,可到最后,他们还是不可避免地成为了对手,逐渐走向了相互对立的局面。

王僧辩所代表的乃是上游荆州、雍州门阀的利益。要知道,荆州、雍州的这些士族,他们渡江的时间相对来说是比较晚的。就因为这个缘故,他们没办法和那些早就迁居到江南的士族一同去分享利益这块大蛋糕,所以长时间以来,一直都是处于远离政治中枢的这么一种状态呢。

话说在东晋时期,王敦之乱拉开了序幕,从这之后,东晋以及后来的南朝便陷入了一系列的内乱当中。其中,侯景之乱的影响尤为严重,这场动乱就如同一场巨大的风暴,狠狠地冲击了江南士族,给他们带来了近乎毁灭性的打击。而在这个时候呢,梁元帝凭借着荆州、雍州的兵马,让其充当前锋力量,去和那些叛乱势力作战,最终成功地平定了叛乱。也正是因为这次平叛的功劳,使得荆州、雍州这一阵营的势力逐渐崛起了,在当时的局势当中开始占据重要的地位呢。

陈霸先所代表的乃是江南庶族以及岭南土著的利益。他的阵营当中呢,主要成员基本都是来自这两个群体哦。想当初,陈霸先正是通过在岭南地区四处征战,历经诸多战事,才逐渐完成了他的“资本原始积累”呢。也正因如此,他最终得以成为南朝后期一位非常了不起的雄主啦。

我们来看看这样一种情况,就好比有一块蛋糕,它的大小是固定的。现在呢,存在着两个阵营,那这两个阵营有没有可能一起去分享这块蛋糕呢?实际上,答案是不行的哦。为什么这么说呢?因为这时候的南朝,情况可不太乐观,它已经缩水缩得很严重了呢。这就导致了原本就那么大的蛋糕,不但没变大,反而是变得越来越小啦。这么小的一块蛋糕,就连一个阵营去分都不够分呢,在这种情况下,又怎么可能把它分给外人,那显然是不可能的嘛。

那么,要是王僧辩和陈霸先能够做到团结一致,彼此密切配合,凭借他们自身的威望去稳住各自所在的阵营,这样的做法能不能让局势稳定下来呢?实际上,答案依然是否定的。这是为什么呢?主要是因为魏晋南北朝时期的政局有着极为特殊的情况。

曹丕把东汉给取代了,然后建立起了曹魏政权。对于他这种“禅让”的做法,别人倒也还能够理解呢。为啥这么说呢?您瞧啊,之前经历了黄巾起义,那可闹得是沸沸扬扬的,天下一下子就乱了套。紧接着又出了董卓之乱,这一下更是把东汉搅和得乱七八糟的,到这个时候,东汉其实差不多已经是名存实亡啦。在这样混乱的局面下,是曹操不辞辛劳,南征北战,通过一系列的征战才统一了北方呢,等于是他自己凭借着本事打下了这份厚实的基业,所以曹丕后来能建立曹魏,别人对其“禅让”之事也就觉得还说得过去啦。

从司马懿家族这儿开始,皇位的“禅让”就完全变了味,成了权臣夺取皇位的一种标志性手段了。就说曹魏吧,原本那可是一片国泰民安的景象呢。只可惜,曹丕和曹叡这两位皇帝都去世得太早了。他们这一走呢,后面继位的君王相对就比较弱小了。而司马懿家族瞅准了这个时机,动起了心思,想着法儿地要自己当皇帝,把老东家曹魏的江山给接管过来。

在历史进程中,为了达成“魏晋禅代”这一目的,司马懿家族全然不顾道德与诚信的约束。他们的这种做法,致使原本应被遵循的诚信准则以及君臣之间的纲常规范,通通都遭到了严重的破坏。而之后的桓玄、刘裕、萧道成、萧衍等人,他们在行事过程中,很大程度上也是效仿了司马懿家族的这种做派。当然啦,他们在具体的行为表现上或许会存在一些细微的差别,但整体而言,都是沿着无视道德、诚信,破坏既有纲常规范的路子在走。

王僧辩和陈霸先这两位,即便不考虑他们自身的情况,也得为各自阵营里那些骨干成员去想一想。要知道,他们俩就如同两只猛虎,实力都不容小觑,迟早是要闹到撕破脸皮,然后在战场上兵戎相见的局面的。而在这当中呢,陈霸先不过是采取了先发制人的策略,比对方更早一步行动起来罢了。

或许会有人提出这样的疑问:陈霸先为什么不效仿刘裕的做法呢?刘裕当年是让桓玄先取代了原来的东家,之后自己再在镇江起兵去勤王。那陈霸先是不是也可以让王僧辩(这里类比桓玄的角色)先取代其所在势力的老东家,然后他再如法炮制在镇江起兵去履行勤王之举呢?

陈霸先没办法像刘裕那样行事,为啥呢?因为陈霸先当时都已经五十多岁啦,从时间上来说,已经不太“够”用咯。而且还有一点很重要,陈霸先心里可没底儿能在战场上把王僧辩给打败。要知道刘裕那军事能力简直逆天了,陈霸先和他比起来,那可真是差得远呢,根本就没法比。

从军事层面来分析的话,陈霸先和刘裕相比,他们二人之间的差距可不是一星半点,这中间的距离差不多就如同隔着一个宇文泰那般明显呢。在这样的形势之下,陈霸先经过一番考量,最终做出了一个重大的决定,那就是采取袭击的行动。他打算出其不意地对京师发起突袭,而他此次行动的主要目标就是要除掉王僧辩这个人。因为只要解决了王僧辩,陈霸先便能够将朝政大权牢牢地掌握在自己的手中了。

陈霸先做出了杀王僧辩的举动,其给出的理由是这样的。当时王僧辩屈服于北齐势力,居然同意让萧渊明来当皇帝。要知道,此前是有相关协定存在的,王僧辩的这一做法无疑是违背了协定内容,而且这样的行为更是对国家威严造成了损害呢。

经过实际情况的验证可以发现,陈霸先所提出的那些理由啊,实际上不过就是用来掩盖其真实意图的借口罢了。你看,陈霸先把王僧辩给杀了之后呢,依旧还是向当时的政权上表,表示自己愿意称臣。这一系列的举动就足以说明,他之前所说的那些理由根本就站不住脚,只是一种托词而已。

不过要知道,陈霸先虽说取得了胜利,可这胜利仅仅是一时的。就在557年的时候,陈霸先登上了皇帝的宝座,可这时候的南朝,内部的情况已经糟糕得很了,完全是分崩离析的状态。上游地区以及岭南一带,根本就不服气陈霸先的统治呢。而且,江北的扬州那块地方,北齐还在一旁紧紧盯着,时刻都想着找机会呢。这么一来,南朝陈所下达的政令,也就只能在三吴地区行得通,出了这个范围,基本就没什么效力啦。

在公元559年的时候,陈霸先因病离世了,这时候他把一个颇为棘手的局面留给了自己的侄子陈蒨。要知道,当时的形势可是相当严峻,南朝陈面临着来自王琳以及北齐的两面夹击,就像是处在狂风暴雨中的一叶扁舟,摇摇欲坠,随时都有覆没的危险。好在陈蒨这个人能力出众,他接手之后,凭借着自己的本事,硬是稳住了局势,让南朝陈得以继续延续下去。要是没有陈蒨这般强有力的支撑,就当时那种危急的状况而言,南朝陈恐怕早就提前灭亡了。而一旦南朝陈真的在那时就灭亡了,那陈霸先在历史上的地位可就完全不一样了。说不定他就会和那个臭名昭著的侯景被写在同一传记当中呢,如此一来,后世对他的历史评价肯定也会比现在差上许多。

陈霸先一共育有6个儿子,然而除了陈昌之外,其余的儿子都不幸夭折了。在梁元帝执政时期,陈昌和王颁(王僧辩的儿子)这两人当时都身处荆州,并且是以人质的身份待在那里的。后来,荆州被西魏成功攻克,于是陈昌和王颁便又辗转去到了长安,在那里成为了特殊的“贵宾”。

陈蒨继承皇位之后,北周那边动起了心思,他们决定把陈昌放回南朝,意图借此在南朝挑起一些纷争冲突。这陈昌呢,心里一直有着当皇帝的念头,看到陈蒨已经继位,便毫不客气地要求堂兄陈蒨赶紧把皇位交出来给他。后来呢,侯安都奉命去迎接陈昌,可谁能想到啊,在迎接的过程中,侯安都居然直接把陈昌推进了江中,事后还对外宣称这只是一场意外罢了。

就这样,王僧辩和陈霸先最后都成了输家,只不过是输的时间有先有后罢了。要知道,王僧辩和陈霸先要是想能够得到善终的话,那前提条件得是梁元帝还活着呢。可结果呢,宇文泰把他们的这份希望给带走了,让他们没了能得善终的可能。