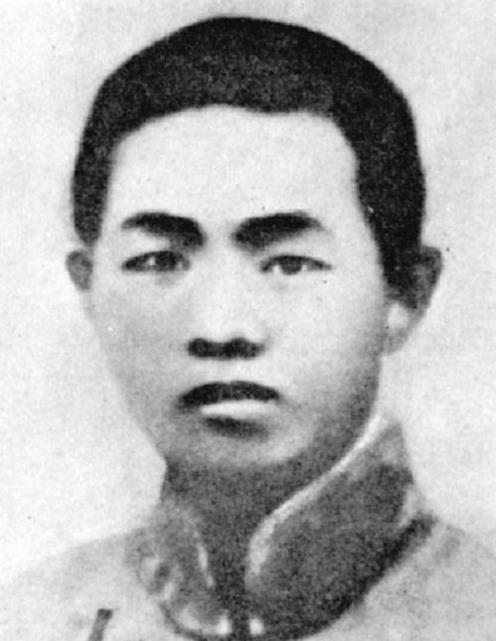

1959年,彭德怀在写给谢维俊儿子的信中提到:"谢维俊这一辈子对革命事业忠心耿耿,表现得很勇敢,是个优秀的共产党员。他的事迹值得大家学习,也值得中国的年轻人永远铭记。"

1929年深秋到初冬这段时间,谢维俊被调到第一纵队担任政治部主任。那时,林彪是纵队的司令员,彭祜则担任政治委员。林彪负责指挥作战,每当攻占一个地区后,后续的群众动员、组建农会工会商会、筹集物资资金、召开党员大会这些工作,都由谢维俊和彭祜来操办。谢维俊做事认真负责,大家都夸他是"优秀的政工干部"。谢维俊性格直爽,看到林彪的消极态度和一纵队的某些毛病,他直言不讳地指出过好几回。但林彪非但不接受,还特别生气。其实,林彪的这种错误想法早就有了。

在井冈山期间,林彪总爱跟战士们讨论一个问题:“咱们天天吃南瓜,真能打下江山吗?”到了1930年元旦,他还特意给毛泽东写了封《新年贺信》,里面直接问道:“咱们的红旗到底能扛多久?”如果毛泽东无法给出充分且有说服力的解释,谢维俊在一纵代表中主张的正确路线就会自然瓦解。然而,林彪的政治眼光并不长远,他的政治能力与谢维俊相比,还是略显不足。1930年1月5日,毛泽东给林彪写了一封详细的党内信件,明确指出了林彪的错误思想。这封信后来被称为《星星之火,可以燎原》。因为这件事,林彪和谢维俊之间产生了矛盾。在一次军事会议上,林彪看到谢维俊没戴帽子,便借题发挥道:“某些领导不太注意军队形象,为了突出自己,总是不戴军帽,这种做法影响很不好。”

当时,毛主席总是穿着旧得不成样子的中山装,有时也会套一件蓝布长衫。林彪没料到谢维俊会搬出毛党代表来压他,顿时慌了神,连忙辩解道:“你可别瞎说,我根本没那个意思。”林彪渴望在一纵建立自己的绝对领导地位,他觉得谢维俊的存在对自己的权威构成了挑战。因此,林彪频繁向毛泽东反映谢维俊的问题。毛泽东洞察一切,对林彪耐心解释道:“一纵之所以能在硬仗和大仗中表现出色,离不开扎实的政治工作。军事技能固然是取胜的重要因素,但政治工作才是胜利的根本保障。谢维俊在政治思想工作方面做得非常出色!”毛泽东为了避免冲突升级,同时看重谢维俊的能力,安排他担任总前委秘书一职。1930年4月,蒋介石、冯玉祥和阎锡山三派军阀在中原地区展开激烈混战,这场仗打了将近7个月,造成30多万人丧生。就在这些军阀互相内斗、你争我夺的时候,红军抓住机会,迅速壮大队伍,稳固了革命根据地。革命浪潮正像烈火燎原,势头越来越猛。党中央刚刚纠正了陈独秀的错误方针,紧接着又出现了李立三的问题。李立三对局势的判断更加离谱,他觉得军阀之间的内斗已经大大削弱了敌人的反攻能力,甚至可能自我瓦解。因此,他主张红军应该集中兵力,组建大规模军团,全力攻打南昌、长沙、武汉等主要城市。

1930年6月19日,在涂振农受李立三指派前往苏区的推动下,红军第一路军正式组建,后来改名为红军第一军团。朱德担任总指挥,毛泽东任政治委员,下属部队包括第3军、第4军和第12军,总兵力超过两万人。到了6月底,红军第三军团也宣告成立,下辖红5军和红8军,兵力约一万余人,彭德怀出任军团总指挥兼前委书记,滕代远担任政治委员。第一路军刚组建没几天,中国革命军事委员会也宣告成立,毛泽东担任主席。6月25日,委员会发布了"向南昌进军、会师武汉"的宣言。就这样,一场实力悬殊的冒险行动正式拉开了序幕。毛主席心里特别着急,马上把谢维俊找来,亲自给他交代了重要任务。随后,红军各支部队精神抖擞、士气高涨地向南昌进发,南昌作为武汉的关键屏障,战略位置极为重要。驻扎在偏远山区的红军战士们,一得知要进攻大城市,个个都兴奋不已,迫不及待地想要一展身手,同时也期待着能到大城市见识一番。一路上,战士们谈笑风生,气氛十分活跃。队伍中,只有谢维俊骑在马上,一言不发地前行。他正琢磨着该怎么完成毛主席特意交代给他的那个重要任务。

在部队启程前,毛主席特意把谢维俊叫到身边,两人聊了很久。主席心里装着不少担忧,他一方面希望战士们能真正明白这次行动的意义,另一方面又不好直接把话说得太明白。思来想去,他觉得谢维俊是个合适的人选。井冈山那段岁月,谢维俊一直追随在毛主席身边。毛主席很欣赏谢维俊,觉得他不仅打仗有一套,政治上也很有见地,能想得长远。毛主席特意给他讲了韩信"明修栈道暗度陈仓"的故事,意思是让谢维俊巧妙地向指战员们传达作战计划,特别叮嘱他先要做好林彪的思想工作。谢维俊正琢磨着,不经意间抬眼瞧见林彪骑马走在前面。林彪一边往嘴里扔着黄豆,一边眯着眼睛休息。谢维俊赶紧跑过去找林彪。林彪正专注地吃着黄豆,好像没注意到有人过来。林彪特别会安排时间,平时一有空就抓紧休息,这样打起仗来才有精神。林彪平时很少和士兵交流,也不爱聊天,总是显得很忧郁、沉默,给人一种稳重老练的感觉。他当营长时,常说一句话:“营长只要管好四个连长,连长只要管好四个排长,这样就行了。”谢维俊虽然曾和林彪一起工作过一段时间,但两人之间始终没有真正深入交流过,关系显得很疏远。

这时,谢维俊说话了:“林军长,您受累了!”林彪睁开眼,看到是谢秘书,便回应道:“哦,是你!好久不见,好久不见。”谢维俊试探性地提出疑问:“猛虎从山林跑到城市伤人,这事儿听起来不太合理。毛泽东一直主张‘引敌深入'、‘牵着敌人兜圈子'的打法,这次行动似乎和这些原则不太一致。林军长,您怎么看?”林彪直截了当地回答:“就两句话,一共九个字。”谢维俊见林彪信心十足,便邀请他详细说说。林彪毫不避讳地指出:"毛主席肯定还记得两年前井冈山的那次'八月失利',这次行动实在是形势所迫。兵法中的虚实之道,真假之术,涂振农这些人根本理解不了。李立三在上海遥控指挥,实在是力不从心。"谢维俊接着问道:“你准备怎么执行毛泽东的作战计划?”

“能打就打,打不了就撤。”林彪一边说着,一边往嘴里扔了颗黄豆,“装装样子,是减少打仗风险最稳妥的法子。”谢维俊准备走的时候,林彪问他:“毛政委有什么指示?”谢维俊回答:“毛政委让你灵活处理,准确领会他的意思。”七月底,红一军团已经逼近南昌。不少战士情绪高涨,巴不得立马冲进城里,见识一下这座大城市的繁华景象。但林彪却选择原地待命,向总前委报告:“赣江上敌军舰艇众多,防御工事也很坚固,硬碰硬只会损失惨重。”毛主席正等着听这样的分析。8月1日,毛泽东和朱德下令让部队朝天空开枪。林彪接到电话后非常困惑,问道:"我该怎么跟战士们说这件事?"

毛主席提高嗓门说道:“林彪,你是不是忘了今天是什么日子?今天可是纪念‘八一'南昌起义的重要日子。”林彪这才恍然大悟,急忙下令部队向南昌上空开枪射击。敌人没有还击,部队随即转向西行。途中,红军在一所小学里找到几份报纸,毛主席阅读后得知,彭德怀带领的红三军团已经趁机攻占了长沙。没过几天,毛主席又从报纸上看到,何键在长沙城大肆屠杀,并派出十个团的兵力追击红三军团,其中四个团已经抵达浏阳的文家市。8月20日,红一军团成功拿下浏阳文家市,这是他们成立以来的首个重大战果。三天后,也就是8月23日,红一军团与三军团合并,正式成立了红军第一方面军。还没等部队喘口气,李立三的新指令就紧跟着来了。李立三下达强硬指示,要求毛主席和朱德再次进攻长沙。毛主席接到命令后,心里拿不定主意。这时,红三军团一些冲动的指挥员对毛主席提出质疑:“你们红一军团既不攻打南昌,也不进攻长沙,这是在违背中央的指令!”面对这一局面,毛主席和朱德不得不下令全面进攻长沙。林彪对此并不情愿,因为红四军被安排负责正面主攻。林彪把自己关在屋里,反复琢磨,认为进攻长沙并不是毛主席的真实想法。就算拿下了长沙,也守不住。这时,林彪想起了谢维俊转达的毛主席那句话“见机行事”,顿时灵光一闪,冒出了一个奇特的主意。林彪的这条计策要是奏效,他就能在军中声名大振;即便失败,部队也不会遭受太大损失,反而能证明长沙城防坚固,难以攻破,这也正符合毛主席的战略部署。林彪给这个计划起了个名字,叫“火牛阵”。“火牛阵”的做法是找来上千头公牛,在牛尾巴上绑上浸了油的棉花,再点着火。刚开始,这些牛因为疼痛狂奔,场面十分震撼,敌人也被吓得不轻。但当敌人开枪反击时,牛群也被吓到了,有的甚至掉头往回跑,结果让红军战士不得不四处躲避。

听说前线形势不利,谢维俊带着毛主席的嘱托来探望林彪。看到林彪板着脸,连招呼都不打,谢维俊也不计较。他坐下后,给林彪倒了杯水,不紧不慢地说:“你知道三国时曹操说的‘鸡肋'吗?意思是吃它没肉,扔了又可惜。”林彪意识到,毛主席打算发出撤退的命令了。长时间跟随毛主席和林彪,加上谢维俊本身就有很强的学习能力,这让他的军事才能变得更加突出。1932年7月21日,中央军委在江西成立了5支独立师。到了11月,谢维俊被任命为新组建的第5师师长。那时候,崇仁作为中央苏区的北大门,成了双方激烈争夺的关键区域,形势相当复杂。12月22日,谢维俊带领部队向崇仁县发起进攻,目标是彻底清除藏匿在城内的反动势力。然而,在行军过程中,他们遭遇了敌军的强力阻击。谢维俊迅速采取行动,一方面动员当地居民干扰敌军,另一方面亲自指挥部队展开猛烈的攻势。谢维俊让一个团的士兵假扮成国民党部队。当他们接近敌人时,对方误以为是自己人。利用这个计策,谢维俊顺利拿下了崇仁县。后来,为了避免与赶来增援的国民党第90师吴奇伟部队硬碰硬,谢维俊带着队伍主动撤出了县城。

1933年1月,谢维俊带领部队又一次攻打崇仁县。那天,守城的敌军在城墙根下发现了五口棺材,棺材上还冒着烟。他们以为这是埋了炸药,一旦爆炸,城墙就保不住了。敌人匆忙把棺材拉上城墙,谁知一打开,里面竟跳出大批红军战士。红军立刻用机枪猛烈开火,在谢维俊带领下发起猛攻,没多久就重新夺回了县城。1934年10月,谢维俊踏上了长征的征程。到了1935年1月,在遵义会议结束后,他被调到红军总政治部的地方工作部任职。红军抵达陕北后,谢维俊担任了三边特委的书记。主力部队南下后,他在吴起镇附近指挥剿匪行动。在保安召开完军事会议后,他带领300多人向定边进发,计划开拓新的根据地。在路上,谢维俊的队伍被马鸿逵的土匪部队团团围住。眼看敌人从各个方向逼近,谢维俊高声鼓舞大家:“战友们,咱们是为国家和老百姓打仗的,为了让大家过上好日子。只要咱们不怕死,拧成一股绳,最后的胜利肯定是咱们的!”

这场激战持续了好几个小时,敌军多次冲锋都被我们成功击退。然而,我们勇敢的战士们也一个接一个倒在了战场上。谢维俊大声呼喊着:"宁可战死,也绝不投降!"说完,他率先冲入敌阵,与敌人展开近身搏斗,最终壮烈牺牲。年仅27岁的谢维俊在这一年英勇牺牲。当他的死讯传到瓦窑堡时,毛主席感到十分震惊,邓小平则连连叹息。林伯渠怀着悲痛的心情,提笔写下悼念的诗句:“回想往事心中惊,谢古邓毛只剩小平。无情批判读八股,江西路线有罗明。”