余任天有“三多”:命运多舛、艺术多能、书风多样,当代公认的书画大家 ,代表作不准出境者。

余任天出生在浙江诸暨一个乡间塾师兼佃农家庭。因为幼年时就表现出绘画天分,余任天试图走上专业绘画之路,1924年曾考入浙江美术专门学校及浙江艺术专门学校。但是,由于家庭清贫无法支撑,在杭州求学两年后余任天就不得不辍学返乡。59岁时,因为眼疾,他的视力衰退近于盲人,这对于从事视觉艺术者来说,无异于冷水浇背、折锐摧矜。晚年,他又遭遇耳聋的困厄。从早年失学、中年病盲到晚年耳聋,真可谓命运多舛,劫波不断。如果不是后来因为潘天寿、刘海粟、沙孟海、陆俨少等艺坛名公的奖揄而名声鹊起,余任天的一生实在是过于悲怆凄苦了。

余任天以兼善诗词、书法、绘画、篆刻而号称多能。他的多能与前辈的谆谆教诲有关。老一代的师长多提倡兼通诸艺。吴昌硕说:“书画金石有真意,贵在深造求其通。”潘天寿在赞扬余任天的多能时曾引述经亨颐的观点“艺术不在绝,而在通;不限于书、画、诗三绝,应加金石为四通”。余任天在几门艺术上都投入了相当的精力,也取得了相应的成就。其中,诗歌成为他艺术创作才情的内在精神支撑,而书法成为他绘画、篆刻的重要技术基础。潘天寿是余任天最重要的艺术知音,他对余任天的观察与了解细致入微。据说,他曾当面赞扬余任天:“论做学问和古典文学上的功夫,我们都不及你和维钊先生。”在评论余任天的绘画时,潘天寿说:“格高思逸,奇气郁盘,书味跃然于纸外。”余任天自己也自觉地追求书画之间的融通,他说:“书以大草为极则,画以写意为极则,书画相通。故画人工行楷者,其画笔必工整;工草书者,其画笔必恣肆。历代画家,皆可按其画笔生动或工整,而验其书法。”

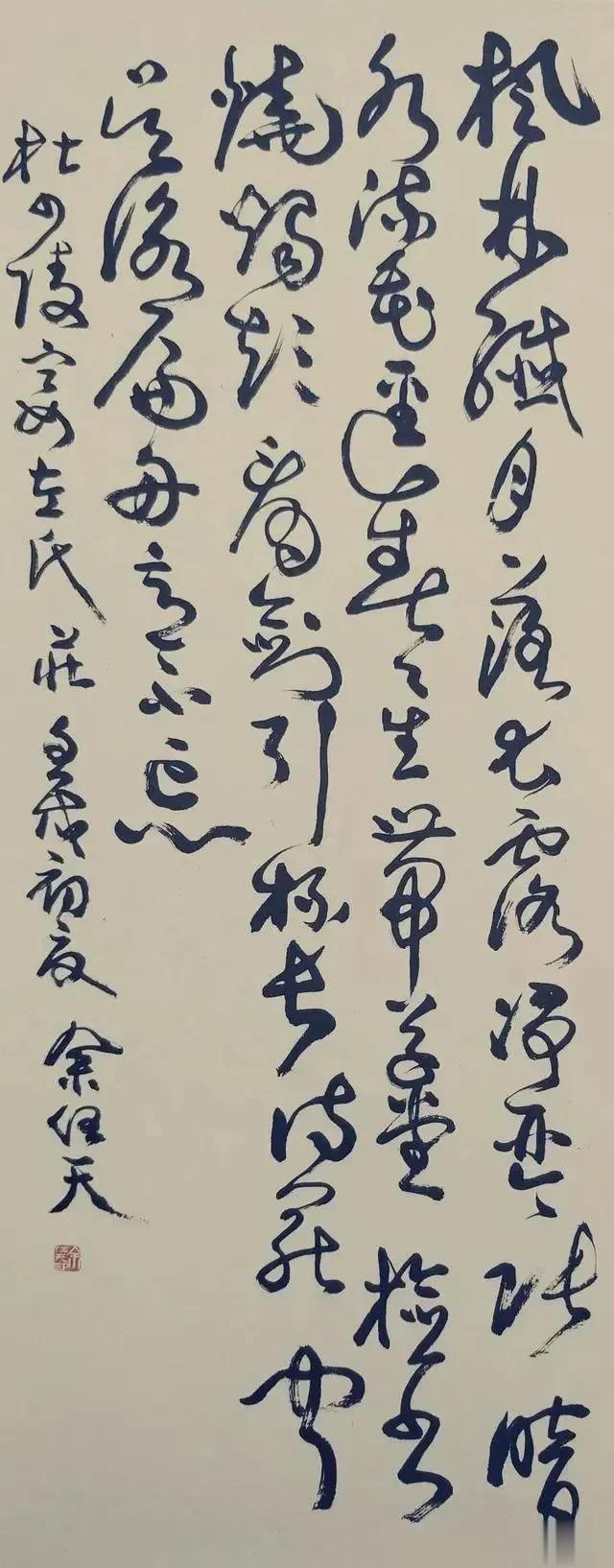

余任天的书风也是多样的。他涉猎过多种书体,隶、楷、行、草都留下了众多作品。他的楷书,取法颜真卿,得其端庄开阔,但是略有刻露狞厉的不足。他的隶书,有《张迁碑》、伊秉绶、金农的趣味,但是稍存拼凑痕迹。这两种书体都处在“欲变而不知变”的探索途中,本文不赘。余任天的行书壮年时代曾摹习陈洪绶并得其精髓(如书于1947年夏月的行书心经条幅),晚年则任笔为体,自成一格。他晚年的草书与行书留存佳作较多,也形成了自身面目,是值得我们观赏与分析的。

余任天晚年的草书与行书比较起来有一个重要的特点,就是风格迥异、反差极大,一任天然(草),一以匠心(行),假如不看署款,难以相信同出一人之手。余任天行书与草书风格之间的明显差异,肯定与他对两种书体的理解有关,也与它们不同的师承来源有关。对草书,他推崇二王、旭素和明人,他有诗道:“草圣明人一代雄,纵横迅疾马行空。二王旭素薪传在,冠冕山林无不工”,“草圣一峰又一峰,至今谁是出群雄。会心不到颠狂处,退笔成山未是工。”从他留存的草书作品推断,他主要追摹对象应是张旭与祝允明的狂草。他的学习方法主要是读帖,而不是丝丝入扣的对临。

以今天的严格标准来考量,他对古人狂草的临摹与继承的深入程度是不到位的,但是这并未妨碍他通过作品倾泻对狂草艺术的一往情深与自我表达。他的行书则来源于其他地方,除了壮年时学习过陈洪绶,他在中年时曾受到潘天寿书法的影响,余任天“文革”期间书毛泽东诗词作品,而潘天寿的行书主要来源于奇崛多姿的明末黄道周等人。余任天的行书最终没有处理成像潘天寿那样极其奇崛凝重的式样,而是奇崛中不忘平正,凝重中寓有轻松,这或许与他早年临摹过颜体大楷有关,与他平和恬淡的性格有关。

余任天本人更倾心自己的行书还是草书,不得而知。值得注意的是,他似乎有意将行书与草书用于不同场合。细心梳理一下就会发现:他的行书主要用于题画或者书写自撰诗文稿,而草书则不仅用于题画,还更多地用于创作正式的书法作品。这至少部分地标示出行书与草书二体在他的心中分别占据的不同位置,也暗示出他对两种书体分别抱持的不同理想与追求。

余任天(1908—1984),字天庐,浙江诸暨人,诗人、画家、书法家、金石家。精于画论和鉴定,曾任浙江美协国画创作研究室的专业画家。撰有《天庐画谈》《历代书画家补遗》《陈老莲年谱》等著作。余任天的书法以隶、草见长,笔力苍劲;国画人物、山水、花鸟兼擅,而尤以山水见重于世;篆刻清刚、拙朴,自具一格,创办“龙渊印社”;作诗不刻意求工,自舒性灵。余任天修养全面,样样精绝,沙孟海先生称其“四绝压群伦”。