1974年,香港大学曾找到张爱玲,委托她写一篇关于丁玲小说的研究。

《中国现代小说史》作者、将中国现代文学介绍到西方世界第一人的夏志清知道后忿忿不平地说:“让张爱玲这样的大天才花时间研究丁玲,实在是说不通的。”张爱玲却同意了,告诉夏志清:“写文章就是为了钱,没必要和钱过不去。”

这一刻的张爱玲屈服了人生,也屈服于这个世界。迫于生活的压力,她曾经的清高孤傲早已荡然无存。

年少成名的张爱玲有着傲人的资本,被认为是民国贵族精神最后的象征。

张爱玲出身名门,却有悲伤的童年;她拥有过人的文学天赋,却生逢乱世;她是觉醒一代,却爱得糊涂,爱情之路充满荆棘和坎坷;她是一代传奇,光鲜的人生背后却满是苍凉。

张爱玲的一生如同她后来自己写道的:“生命是一袭华美的袍,爬满了虱子。”

张爱玲本名张煐,为方便上西式中学遂改名“爱玲”,为英文“Eileen”的译音。她的父母都是官宦之后,父亲张志沂是北洋大臣李鸿章长女李菊藕的孙子,母亲黄逸梵是湘军长江水师提督黄翼升的孙女。

母亲黄逸梵是出身旧式家族的大家闺秀,思想却极为超前,属于独立女性,一生追求浪漫,生下张爱玲后就离家出走,基本上是生而不养。黄逸梵虽然脚踏“三寸金莲”,却靠着从娘家继承的古董遗产,活得逍遥自在,整日环游世界,忙着在瑞士阿尔卑斯山滑雪,在地中海游泳。

张爱玲的童年虽然衣食无缺,但一点都不幸福,没有母爱,完全是在继母的虐待和父亲的毒打中度过。在她18岁那年,因为摔坏了一个勺子又被毒打一顿的张爱玲感觉生活暗无天日,半夜出逃投奔在上海的母亲黄逸梵。

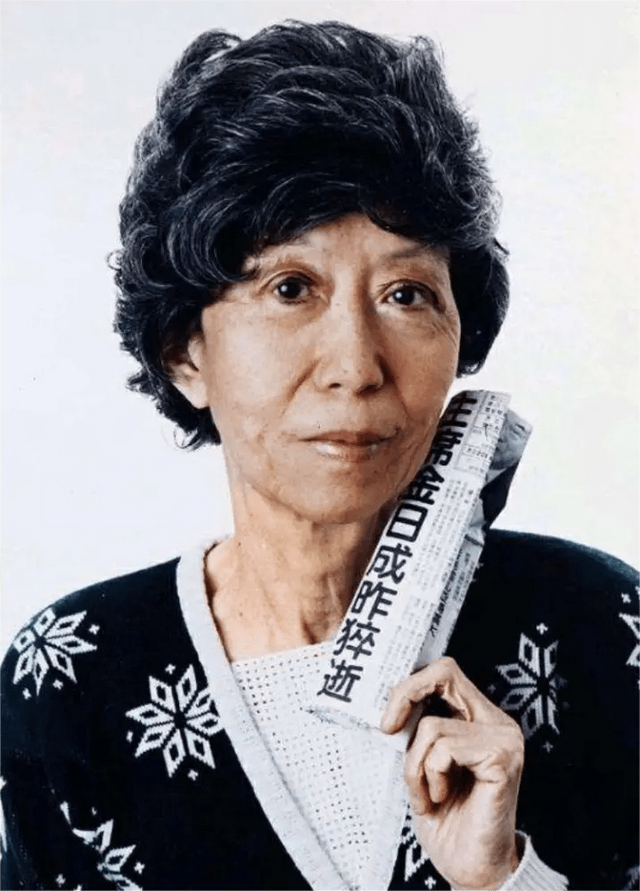

黄逸梵

然而黄逸梵完全不是一个合格的母亲,忙着和外国男友卿卿我我,张爱玲的到来完全是多余的一个。珍珠港事件爆发那一年,黄逸梵担心战乱,跟着外国男友立刻跑去了欧洲,作为母亲的她居然没有和正在香港大学求学的张爱玲打一声招呼就走了。

另一头,因为战乱急匆匆回到上海寻母的张爱玲抵达后才发现这个残酷的事实。这让年纪轻轻,且身无分文的张爱玲无奈地留在上海沦陷区,连当难民的资格都没有。

这段年少时的经历让张爱玲看透了亲情,后来母亲黄逸梵在伦敦落难直至弥留之际,张爱玲始终没有去见生母最后一面,与父亲和弟弟张子静也是不来往,她的遗书更是把身后的财产悉数留给朋友宋淇。

家庭和亲情,这是张爱玲一生的痛。

屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》。精神上无家可归,心灵上千疮百孔的张爱玲没有了生活来源,不愿意回家祈求父亲,她开始投稿,把所有感情宣泄到文字中。1943年23岁的张爱玲写出了《茉莉香片》、《倾城之恋》、《红玫瑰与白玫瑰》,满满的风花雪月风。

当时国内风行的是铁骨铮铮的左翼文学,张爱玲的儿女情长被称为鸳蝴派,受到左翼作家的口诛笔伐,但这不影响她在沦陷期的上海一举成名。尤其是《倾城之恋》一书,更是让她在文坛一战封神,成为民国时期的顶流,一时风头无俩,半生戎马倥偬。

人怕出名猪怕壮。汪精卫政权宣传部副部长胡兰成,也是一位作家,在拜读了张爱玲的《倾城之恋》后,陷入了对张爱玲深深的爱慕之中,不顾年长张爱玲15岁且已有家室的情况下,对素未谋面的张爱玲疯狂示爱。

胡兰成

胡兰成不仅到处站台宣传张爱玲的作品,还亲自操刀为张爱玲写书评,毫不吝啬赞美之词,并公开发表,他评价张爱玲:“这是一种青春的美,读她的作品,如同在一架钢琴上行走,每一步都发出音乐。”

有了政府高官胡兰成的站台,张爱玲的文学作品在沦陷区风靡一时,报刊杂志上随处可见,求稿的编辑部和杂志社排起长龙,一时之间洛阳纸贵。

人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之。何况胡兰成的文笔上佳,孤独的张爱玲仿佛遇到了知音,两人在报刊上隔空对话,频频互动,接着互赠照片。情窦初开的张爱玲被情场老手胡兰成撩拨的方寸大乱,甚至在赠予胡兰成的相片上写下:“见了他,她变得很低很低。低到尘埃里,然而心里是欢喜的,从尘埃里开出花来。”

1944年,神交已久的张爱玲与胡兰成在一场宴会上正式见面。张爱玲被胡兰成的成熟稳住和风流倜傥瞬间吸引得无法自拔,两人正式开始交往。

仗义每多屠狗辈,负心多是读书人。胡兰成转身就把自己的老婆给踹了,迫不及待地在上海迎娶了张爱玲,两人洞房之夜用红笔写下“愿使岁月静好,现世安稳”。随后过上了一段时间“宵苦短日高起,从此君王不早朝”的没羞没臊的生活。

这是张爱玲人生中最美好的一段时光,胡兰成对他有求必应,爱情、鲜花、礼品和甜言蜜语……世间女人需要的浪漫和情调一样不少。

汪精卫一看胡兰成这架势,前方战事吃紧,你还整天玩物丧志,那还了得,立马把他调到武汉办报。哪知道这个胡兰成不仅没有民族气节,而且还是一个花心大萝卜,距离让他完全放飞了自我,因感冒到医院拿药的这点时间,胡兰成就把17岁的护士周训德搞上床,两人公然在武汉同居。

张爱玲从媒体上获知了这件事,新婚燕尔的她自然是伤心欲绝,而且这个时候日本投降了,正常人都会慧剑斩情丝,与负心郎划清界限,但恋爱脑的张爱玲不仅选择了原谅,还出钱资助胡兰成跑路,因为民国政府到处捉拿汉奸走狗,欲杀之而后快。

胡兰成事先利用职务伪造了一张身份证,逃到浙江温州,在一家中学任教,不久后担心遇到熟人而暴露身份,他干脆辞职在家,闭门不出,日常开销全靠张爱玲打钱。就是在这样的生死关头,胡兰成都不忘莺歌燕舞,不仅把小护士周训德接过来玩“萝莉岛”,还在当地又发展了一个叫范秀美的熟妇。

不得不说张爱玲遇人不淑,而胡兰成完全是一个“小脑指挥大脑”的家伙。

半年后,张爱玲担心胡兰成一个人在温州孤苦伶仃,前往探视,结果发现胡兰成在那边左搂右抱,快活得不得了,气得差点喷血。“软饭男”胡兰成赶紧向张爱玲跪地求饶,诅咒发誓,洗心革面重新做人,表示:“你才是我的真爱和唯一,这些只是无聊的消遣,我现在就立刻和这些野花断绝一切关系。”

张爱玲选择了相信,第二次原谅了胡兰成。坐吃山空,加上胡兰成不能抛头露面,张爱玲不得不回到上海与电影导演桑弧合作写作剧本,继续用稿费资助胡兰成的生活开销。张爱玲不知道的是胡兰成根本就没有和他的两个情妇断绝往来,拿着张爱玲辛苦赚取的稿费养小三和小四,尽享齐人之福。

次年,张爱玲再次去温州看望胡兰成,再一次发现了残酷的真相。伤心欲绝的张爱玲没有停留,转身就回到上海,毅然决然写信与逃亡中的胡兰成分手,并搬离了原来的公寓,断绝了与胡兰成的一切联系。

从1943年到1946年,胡兰成许诺给张爱玲“愿岁月静好,现世安稳”的婚约仅维持了3年不到。张爱玲却为此背上了一生“汉奸之妻”的骂名,被世人公开指责和谩骂,她对此从不辩解,始终一言不发。

多年后,张爱玲说:“我没想过那么多,我只想简简单单爱一场。然而政治决定一切,你不管政治,政治偏要找上你。”

1949年上海政权更替共产党执政后,已经劳燕分飞的两人选择了不同的道路。胡兰成担心被新账老账一起算,通过香港转道去了日本,张爱玲留在了上海。

1950年,上海市宣传部长夏衍,邀请张爱玲出席文艺代表大会。那一天,张爱玲把自己打扮得漂漂亮亮,身着旗袍,外面罩着网眼绒线衫,特别有气质。

到了会场,张爱玲傻眼了,500人的大会,全穿灰色衣服,只有她一个人穿“奇装异服”。作家丁玲诧异问她:“你怎么穿旗袍?不穿列宁装?你这样肯定会有麻烦的。”紧接着,夏衍安排张爱玲随上海文艺代表团下乡,到苏北农村参加“土地改革”。

两个月的“深入生活”后,张爱玲非常苦恼,回家后对弟弟说:“我要疯了,难道我们就应该在睡衣上打几十个补丁给别人看,告诉别人有衣服穿就不错了吗。如果穿衣服都不自由,我还能奢望怎样的自由?”

这一刻,张爱玲萌生了离开的念头。年底,上海掀起“自我教育”和“自我改造”运动。张爱玲的出身,与胡兰成的婚姻,让她敏锐地感觉到了威胁,预感到“还有更大的破坏要来”。张爱玲是恋爱脑,但不是缺心眼,对时局特别敏感。

去意已定的张爱玲不敢马上表露,选择了明修栈道,暗渡陈仓。她向香港大学申请了“继续因抗战而终止的香港大学学业”。以张爱玲的名气,香港大学很快作出回应,不仅立马发给她录取通知书,还表示愿意提供奖学金。

张爱玲拒绝了夏衍的挽留,飞速地办理好护照。在1952年的7月,张爱玲到达深圳罗湖,准备从这里出关去香港。为了表示她出还要回来的迹象,张爱玲轻装出行,连小说手稿都没敢带,仅带走了一副儿时的包金小藤镯和姑姑手里珍藏的家族照相簿。

在罗湖边防站,出关的人排起长队,香港警察把入境者的证件和资料统一收去查验、核对,因此等待的时间很长。7月的深圳太阳非常大,在关口站岗的解放军战士看到他们被暴晒得可怜,忍不住说:“那些人大热天把你们搁在这儿,你们不如到背阳处去站着等吧。一会儿他们返回来你们再过来。”

士兵挥手示意人群可以到树荫下去,张爱玲没敢动,只差最后一步了,她担心一离开这里就过不了关。她环顾四周,和她同样想法的到处都是,人们紧紧地贴着栅栏,生怕就会过不了关。大家都对战士表示感谢,客气或讨好地笑笑,没有一个人肯挪动地方。

获准进关的时候,所有人头都没回,只有站在香港那边后,张爱玲才回首看去,心中充满喜悦和解脱。这一走,她从此再也没有重返她写尽人间百态的故乡上海。

张爱玲在爱情上老是犯浑,但在对自己的文学定位上有非常清晰的自我认知,她明白离开大陆意味着失去了庞大的国内汉语市场,而香港作为殖民地,官方语言是英文,汉语倍受歧视,上不了大雅之堂,于是她决定成为像林语堂那样“以英语写作闻名世界的中国作家”。

为此,张爱玲满怀希望来到美国,然而现实却给了她一记重锤,她的小说折戟英语文坛,完全打不开局面,原因是张爱玲的作品太写实,换句话说张爱玲的作品是把西方人对东方的喜爱全部打破。

1956年,入不敷出的张爱玲不得不低下高傲的头颅,为香港影坛撰写剧本。张爱玲的名字在华人圈如雷贯耳,香港影坛很早就找过她,但那时的张爱玲全部婉拒,她看不起写剧本,认为那不是文学创作。

张爱玲与后来的一生挚友宋淇联手打造了她们的处女作《情场如战场》,公映后一连三周,盛况空前,打破了当时国语片的最高卖座纪录。张爱玲的稿费也水涨船高,每部高达1000美元,这足够张爱玲在美国小半年的生活开支了。

从1955年到1963年,张爱玲先后为香港影坛写下十个剧本,票房部部高企,受到市场热捧,名动香港以及东南亚电影界。有心栽花花不开,无心插柳柳成荫。1961年这一年,张爱玲事业大获成功,同时爱情也获得丰收,与大她29岁的德国剧作家赖雅结为伴侣。

然而自古红颜多薄命,婚后仅两个月,一夜激情后的第二天早上,张爱玲突然发现赖雅不能动弹,口歪鼻子斜,送到医院诊断为中风,自此处于半瘫痪状态,失去自理能力。张爱玲不离不弃地照顾了赖雅11年,赖雅在张爱玲47岁时去世。

1964年,香港影视公司邵氏趁机崛起,邵氏采用的完全是流水线的创作方法,每三周必须完成一部电影的拍摄。三个礼拜的时间还不够张爱玲构思剧情,这有悖于她精益求精的作风。张爱玲不得不放弃剧本创作,继续回到文学创作。

汉文化才是自己的根基,想明白这点的张爱玲,不再执着于创作英文小说。1968年由台湾皇冠出版社出版了她的第一套“全集”,这一次张爱玲可谓是三年不飞,一飞冲天,三年不鸣,一鸣惊人,港澳台地区一时之间洛阳纸贵,风靡到“有井水处,皆读张著”。

张爱玲被出版社围追堵截,被迫熬更守夜地创作,但依旧赶不上读者的需求。港台地区的大力追捧催生了最早的盗版产业,那些出版商搜遍上海的旧报刊和美国图书馆,以“挖坟”的方式将张爱玲早年发表的小说全部发掘出来,强行盗版。

80年代,大陆开始刊登和出版张爱玲的作品,华北师大更是将张爱玲的小说《花凋》收录进了内地高校中文教材。张爱玲之名开始在大陆风靡,《倾城之恋》得以重见天日,得到惊世骇俗的追捧。

1994年,改编自张爱玲名著《红玫瑰与白玫瑰》的同名电影获得好评。第二年就在王家卫找她拍摄《半生缘》时,74岁的张爱玲死于独居的小屋,尸体一周后才被发现。她躺在房里唯一的行军床上,身下垫着一床蓝灰色的毯子,没有盖任何东西,遗容安详,只是出奇地瘦,白发飘散如烟。

房间桌子上是张爱玲的遗嘱:“不举行任何葬礼,将遗体火化,骨灰撒到任何空旷荒野。”后来以张爱玲作品改编的电影《半生缘》、《色,戒》是在她过世后方才诞生的。张爱玲没有子女,火化时也没有亲人到场,遵照遗愿,她的骨灰被撒入太平洋。