“瑶琴三尺胜雄师,诸葛西城退敌时”,诸葛亮的一出空城计使得出神入化,至今仍被后人赞叹不已。

虚者虚之,疑中生疑。刚柔之际,奇而复奇。空城计打的是心理战,常用于敌众我寡的战况。

它并不限于时期、地点,及环境,而是考验敌我两方指挥者的心理素质,和对对方心理的解读。我们的毛主席就曾用此法,只动手写下七个大字,达到了和诸葛先生一样的胜利。

毛主席到底是写了哪七个字?我军为何会要用上空城计?当时究竟发生了什么?

撤离延安

中国的抗日战争刚刚结束,为了国家能够休养生息,中国共产党主动和一直试图挑起两党战争的国民党握手言和。1945年10月10日,两党领导人代表签订停战协议,共谋国家的伟大发展。但以蒋介石为代表人物的国民党反动派并不乐意这份协议维持的和平,想要独权统治中国。

1946年6月26日,在维持了不到一年时间的和平假象后,蒋介石再也沉不住气了,公然撕毁了当时和我党签署的停战协议,发动了对我党解放区的武装攻击。

蒋介石几乎将自己的兵力倾巢而出,很快就占领了共产党所在的百座城市,但随着我党军队的反击,国民党在各地战场的接连战败,整整七十多万的人马损失,这让蒋介石感到心中慌乱,决定让自己的亲信胡宗南先去拿下延安根据地,挫挫共产党的锐气。

胡宗南一直负责西北的管辖,抗战期间并没有和日军有过大规模冲突,是国民党兵力最充足的一支部队,胡宗南本人更是为蒋介石马首是瞻。

在收到蒋介石的命令后,胡宗南立刻开始制定进攻计划,决定调去部分兵力前往晋南,和阎锡山一起进攻晋南解放区,再将引陕甘宁边区的兵力去支援陇东地区。而自己则带着剩下的25万士兵向延安发起进攻。其中,由他麾下的两名大将刘戡、董钊二人作为先锋军。

胡宗南以25万大军对仗延安的两万兵力,自然信心十足,和蒋介石放言:不出三日,就能拿下延安。

面对这种极大的敌我差距,毛主席做出了一个令延安军民都无法理解的决定:撤离延安。这个决定遭到了很多人的质疑,被认为这是没骨气,是在向国民党投降,他们坚决要和延安共存亡。

毛主席可以理解这些人强烈的情绪表达,延安作为我党的革命圣地,毛主席作为我党的革命指挥人,他也不想放弃延安,但胡宗南的25万大军绝不是拼死抵抗可以解决的,如果非要为了骨气死守,只会造成我党革命战士的不必要牺牲。

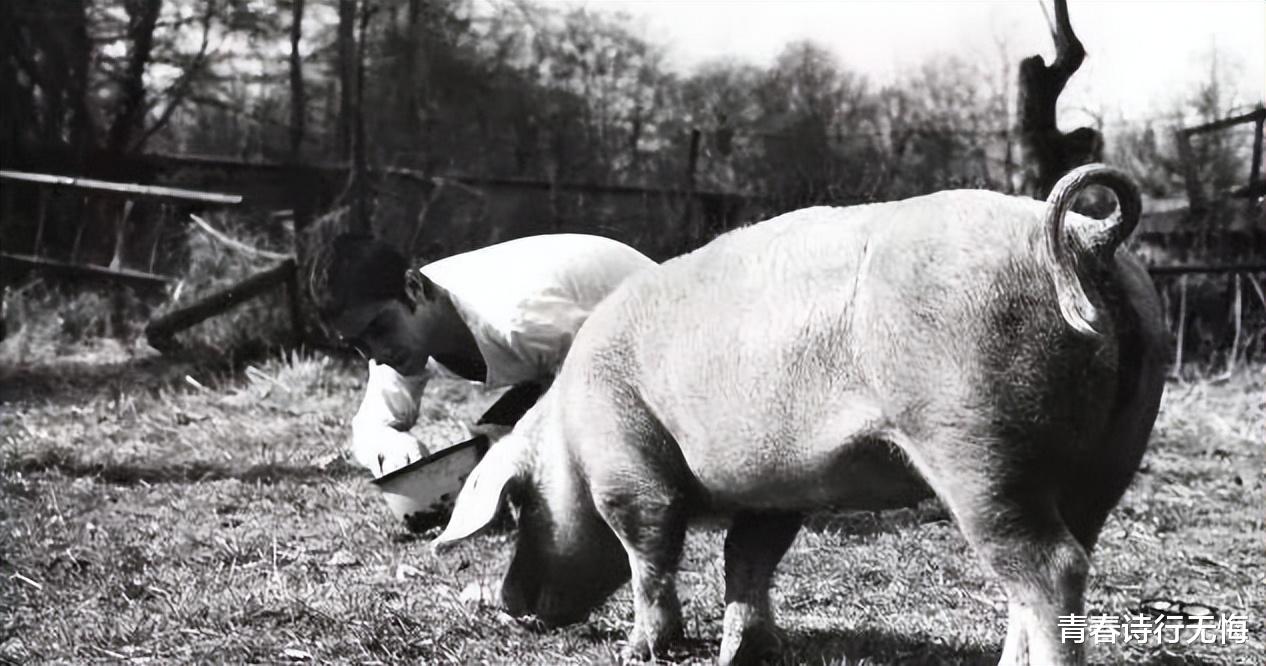

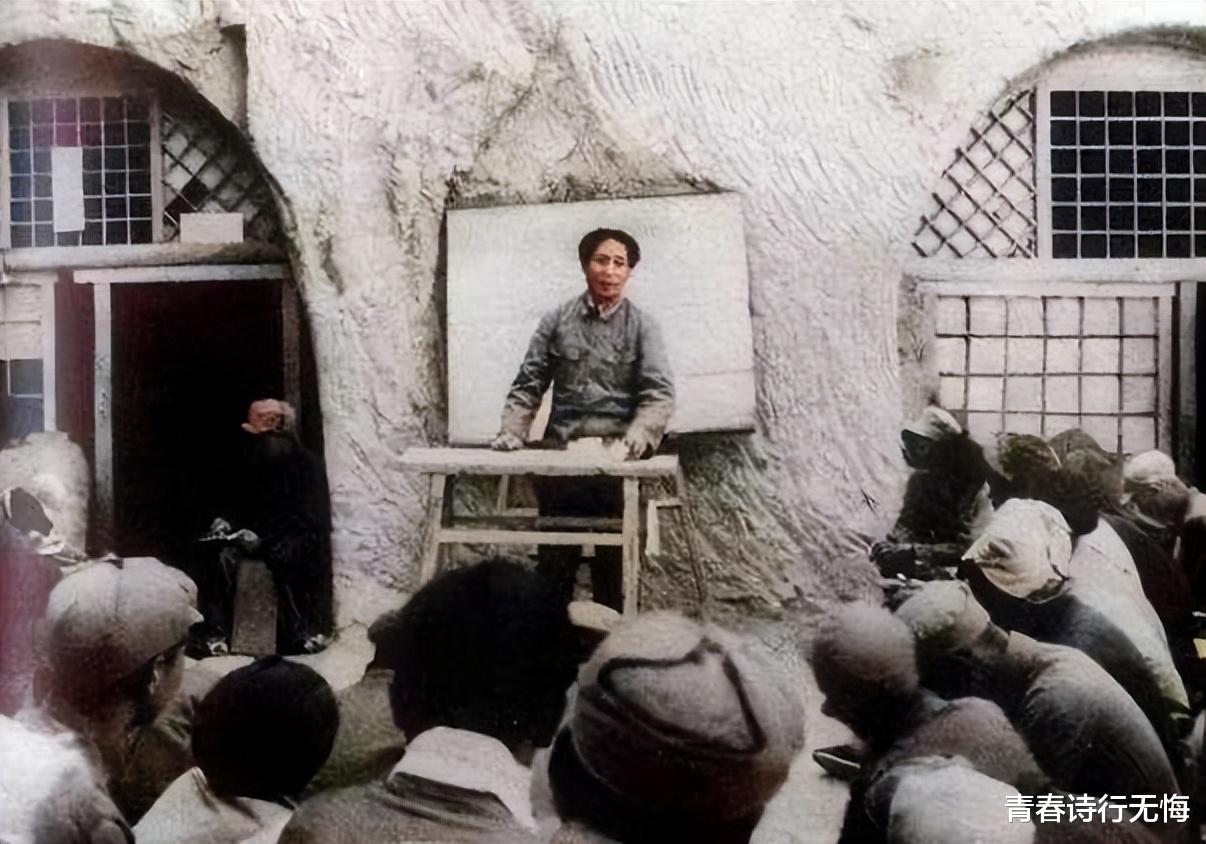

为了让大家明白毛主席的良苦用心,也为了能更好的组织军民一起撤离延安,在毛主席下达撤离延安的指示后,党中央在延安举行了一场万人大会。

彭德怀将军对毛主席撤离延安的决策非常支持,在这次大会上,他准备的一篇《我们一定能够打胜仗》的演讲重新点燃了大家的革命热血,毛主席也趁热打铁,上台和大家解释了他这次撤离延安决定的依据。

胡宗南大军来势汹汹,延安现存的两万兵力绝对不是他的对手,再加上和他装备上的差距,留在延安已经成了必亡的结局,“留得青山在,不怕没柴烧”,一个延安的得失并不能决定整个战争的成败,我们要在能力范围内保留实力,避免一切不必要的伤亡。

“现在撤离延安并不代表要放弃延安,一年,最多两年,我们共产党人一定能重新回到延安!”

“我们可以牺牲,但我们不做无用的牺牲!”

这场慷慨激昂的会议结束之后,延安的军民都对撤离行动十分配合,所有人都开始有序进行撤离,到3月18日的晚上,由毛主席带领的一批军队是最后离开延安城的,他们离开后一路向陕北方向去,延安彻底成了一座空城。

躲避追击

等到第二日晨,胡宗南到达延安城十里外,先行队却发现城外连个驻防人员都没有,胡宗南见此,觉得是毛主席给他下的套,迟迟不敢行动,多次派遣小分队前去查探,确定延安城内确实已经没人后,带着大军大摇大摆的进了延安城。

胡宗南对此十分得意,认为是毛主席怕了他,带人逃了,于是忙不迭的向蒋介石邀功,称自己不到一天就攻下了延安城,现在正要带领部下去追共产党的残存余孽。蒋介石听闻大喜,授给了他“二等大绶云麾勋章”。

胡宗南随即将大军的先锋队派出,前去追击逃走的延安共产党。而胡宗南则在将延安城占领,留下一部分兵力负责控制延安城,自己带着主力军从延安撤离。

毛主席在他撤离途中,利用陕北的地势条件,采用“蘑菇战术”,和胡宗南的大军周旋。

胡宗南的军队因为对陕北地形不熟悉,一路被解放军牵着鼻子走,却无法确定共产党军队的具体位置,敌暗我明的局势给他们造成了很大的心理压力,共产党军队就会在他们身心俱疲、放松警惕是发起突击,仅三次的突击就歼灭了胡宗南近1.4万的兵力。

胡宗南吃了闷亏自然不肯善罢甘休,派刘戡继续追击共产党军队的行踪,刘戡长期从事陕甘宁区的打击革命行动,对我军的作战和行军习惯十分了解。他一路沿着我军行进途中的蛛丝马迹,并利用国民党的无线电测向台监测电台信号。

最终在王家湾附近发现了不正常的电频密集,判断这里很大可能就是我军的暂时根据地,立刻将消息报告给了胡宗南,胡宗南带领着军队直奔王家湾,打算将共产党直接包围。

当时毛主席和周总理正在讨论我军接下来的行军计划,负责外围警戒的一位士兵慌张的跑到了这二位的跟前,“报告!距离我军一个山头外,发现大量国民党军队正在朝我军所在地前进。”

听到这个消息毛主席并没有惊慌,而是拿起了桌上的地图在思量,随后叫来了部队中的几个干部一起商讨,毛主席也和他们说出了自己的想法:“我必须留在陕北,什么时候将胡宗南的大军打败,什么时候渡过黄河!”

毛主席说出这样的想法是有所依据的,蒋介石为了阻止我军撤退,必然在黄河另一侧设立了重兵,出了陕北,我军将失去地形优势,更加被动,不如留在陕北跟胡宗南慢慢磨。

但其他干部都认为这个想法太过冒险,大部队已经撤离,如今他们只剩下不足四个连队的兵,如果真和胡宗南交上锋,绝无生还可能。最终还是由周总理拍案,下了最终决定,他们先往小河村撤退,躲过胡宗南的大军追捕后,再渡黄河。这个折中的办法被一致同意。

在我军部队全部撤离后不久,刘戡就先领着先锋队来到了王家湾,毫无意外的扑了个空,但刘戡认为,测向台的数据一定没错,共产党一定是发现了他们,提前撤退了。

刘戡凭借自己以往长期和延安共产党“打交道”的经验,料定我军还没走远,故不在王家湾逗留,立刻下令继续追捕。毛主席一行人是否能成功逃脱刘戡的追捕?

虎口脱险

毛主席带领着四百多名战士一路直奔小河村,数次与搜查的国民党军队擦肩而过,直到在距离小河村的不远处发现了一处山坳。毛主席立即下令,全军停止前进,隐蔽在此处,所有人不要说话、不可抽烟,把带着的牲畜的嘴用布条绑住,防止它们发出声音。

战士们紧紧的贴着山体,夜色抹去了他们的身形,手中的枪早已上好子弹,做好了被敌人发现一场死战的准备。

刘戡带着先锋队很快就追到了小河村,谁料突然下去了暴雨,本来就已是深夜,再加上这一场瓢泼大雨,刘戡决定停止进军小河村,在此宿营,等四周可见度高些再继续追捕共产党。

令他无法想到的是,此时我军和他距离不到五百米,只是夜雨连绵,根本看不见也发现不了。

毛主席和战士们的位置观察不到刘戡的部队,只能靠对方行军的声音,判断动向。

听着敌人越来越近,毛主席决心带着战士们拼死一搏,结果敌人却突然不动了,为了以防万一,陷入敌人的包围圈,毛主席决定主动出击。

正当战士们举着枪打算冲出去时,小河村另一边突然传出一阵枪响,原来是彭德怀将军带领大部队撤到陇西以后,从截获的国民党电报中,知道了刘戡正带领大军追捕毛主席等人,于是下令让王震立刻带领一支部队前往小河村支援毛主席。

王震带领着部队从国民党军队的后方出现,王震以为毛主席等人正在小河村内,为了拦住刘戡,及时的打出了一枪,吸引了刘戡的注意,带着军队往王震方向追击。

毛主席也趁此时机,派出一个排的兵力,在刘湛后方发起佯攻,刘戡误以为陷入了我军的圈套,赶紧集结部队慌忙撤退。而毛主席已经带领着部队来到小河村隐蔽起来。

在小河村休整了一个月以后,为防止国民党军队反扑回来,毛主席带领着部队再次转移。

而此时,迟迟不见延安俘虏的蒋介石已经知晓了胡宗南当时入延安的实际情况,25万大军还拿不下共产党区区两万兵力,还被人耍的团团转?

蒋介石气的直接飞到了陕北,自己亲自指挥抓捕行动。

面对国民党军队再次的大面积追捕,毛主席决定反其道而行之,不再逃走,而是朝敌军方向实施另一种撤退战略。这个战略的确是出其不意,无论是行军路线、还是行军时间,反其道而行之后,我军完美的和胡宗南大军错开。

按照原计划,我军要先到黄河边完成渡河,到达对岸后前往陇西和大部队会合,那最后毛主席等人到底是如何渡过黄河的呢?

巧用空城计

天不遂人愿,在我军从青阳岔转移至横山县时,队伍不小心被国民党军队的侦察机发现了,胡宗南立刻命大军掉头,并让刘戡的部队从另一侧赶往横山县,企图包剿我军。

被敌人发现后,我军果断放弃前往横山县,而是转向急行军前往无定河,渡过无定河后,冒着暴雨毫不停歇,一路经佳县、乌龙铺等只直达黄河。

因为接连几天的大雨,狂风乱作,黄河河面极不平静,水浪波涛汹涌,渡河十分困难。而此时刘戡也正在冒着暴雨往黄河方向赶,他心知若是让毛主席等人成功渡过黄河,他之前的抓捕行动就算白费了。

毛主席望着滚滚东流的黄河,转身和身后的战士们说:“我不愿渡河离开陕北,同志们若是信我,便跟我走。”

说完,毛主席大步迈起,朝西北方向走,远远可见那里一座大山伫立。周总理等干部不解毛主席所作为何,但此时黄河的确不宜渡,毛主席肯定不是随随便便做的决定,定是心中自有乾坤,他们忙带着众人跟上,一同上了山。

等到所有人都来到山上隐蔽后,汪东兴带了几个人准备下山将部队的行军痕迹给抹去,却被毛主席给制止了。汪东兴不解,行军痕迹不抹去这不就把行踪暴露给了刘戡吗?

毛主席却摇头,“痕迹可不能擦,再帮我找块牌子,上面就写‘毛泽东由此上山’,我倒是要看看,他有没有那个胆量上山!”

汪东兴瞬间明白了毛主席的意思,主席这是要摆刘戡一道啊。刘戡此人十分多疑,毛主席越是直白的将行踪和线索摆到他面前,就会让他越谨慎,反而更怀疑线索的真实性。

于是,汪东兴赶紧找来了板子,按照毛主席的吩咐在上面提上字,带着几个士兵下了山,随意将牌子往山下一插。

等到刘戡带着大军来到黄河边,找不到毛主席等人的踪迹时,发现了这极其明显的上山痕迹。但刘戡却带着大军站在山下,迟迟未动。

在刘戡看来,这绝对是毛主席用来迷惑他,好给对岸共产党部队争取撤退时间的障眼法。

随意刘戡不再犹豫,放弃了手下搜山的提议,命令部队集中火力,架起大炮朝对岸炮轰,但对岸迟迟没有任何动静,刘戡认为是自己来晚了,毛主席已经带领部队完成了撤离,这好带着大军返回,跟胡宗南请罪。

等到他们离开后,毛主席带着部队大摇大摆的下了山,在山下等到暴雨停歇,黄河河面回归平静后,没有任何伤亡的顺利渡河。

结语:

毛主席作为我国著名的军事家、战略家,一招“空城计”玩的出神入化,准确的把握住了敌人的心理,并作出了最好的判断。

除了“空城计”外,我国还有许多兵家常谈的用兵之策,但计谋不是纸上谈兵,毛主席曾不止一次使用“空城计”,之所以能够成功,不仅是对敌人的了解,也是在战争中得出的实践。

知己知彼,百战不殆。毛主席多次以寡敌众的战斗,是因为对敌人的了解,所以敢于去赌、敢于去拼,和中国共产党的革命精神是高度一致的。在毛主席优秀的指导下,中国的解放战争取得了最终胜利。