打通秦岭这样的超级工程,到底划不划算?这个项目规模庞大,耗资惊人,引发了广泛讨论。从经济效益看,它能缩短运输距离,降低物流成本,促进区域经济发展。但另一方面,巨大的投入和生态影响也不容忽视。秦岭作为重要的生态屏障,大规模施工可能对当地植被和野生动物造成破坏。此外,工程安全性和长期维护成本也需要仔细评估。总的来说,这个项目利弊并存,需要全面权衡各方面因素,才能判断其真正价值。决策者必须在发展需求和环境保护之间找到平衡点,确保工程既能带来实际效益,又不会对生态环境造成不可逆的损害。

秦岭以其陡峭的地形著称,凭借这种天然屏障,历来被誉为中国的“龙脉”。尽管无数人对它心生敬畏,但面对其险峻,大多望而却步。

现代科技的力量已经让人类有能力改造自然环境。中国成功突破了长期以来被认为无法跨越的秦岭屏障,实施了引汉济渭这一重大水利工程。这一壮举展示了我国在基础设施建设方面的巨大成就,也体现了人类对自然环境的掌控能力。通过这项工程,我们不仅解决了区域水资源调配问题,更展现了人类在改造自然方面的技术实力和决心。

【引水入陕】

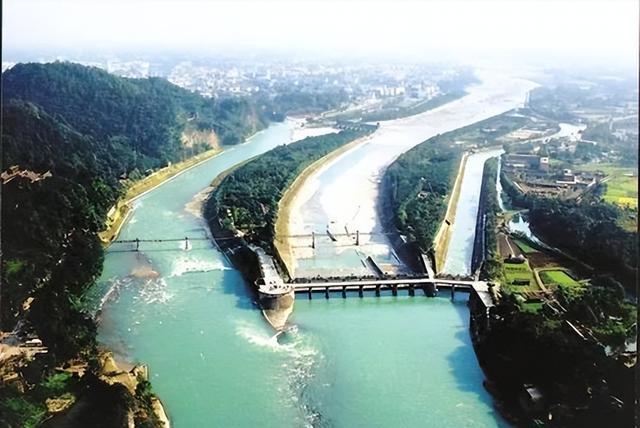

引汉济渭是陕西的一项大型水利项目,跨越了黄河和长江两大水系。

愚公的故事讲的是,他家门口有座大山,挡住了出路,于是他就想把这山给挖走。

陕西省长期面临水资源短缺问题,这一困境促使引汉济渭工程不得不采取极端措施,即穿越秦岭进行跨区域调水。该工程的设计和实施,正是为了解决陕西地区持续的水资源危机。通过这种方式,陕西省试图缓解其水资源供需矛盾,确保地区水资源的可持续利用。这一工程的实施,不仅体现了对水资源管理的重视,也展示了在严峻自然条件下,人类如何通过工程手段应对资源挑战。

陕西省内虽有长江的支流经过,但这些支流规模较小,水量有限,导致该地区长期面临水资源短缺的问题。

陕西省坐落在中国西北部,属于内陆地区,超过40%的面积为黄土高原,导致地表水资源极其匮乏。

然而,黄河的径流量远不及长江,且频繁出现断流现象。与此同时,陕西省作为中国人口密集的省份之一,面临着巨大的用水压力。

陕西省面临严重的水资源短缺问题,这主要是由多重因素共同作用导致的。首先,地理位置决定了该省气候干旱,降水量少,蒸发量大,导致地表水和地下水资源都不充足。其次,随着人口增长和经济发展,用水需求不断增加,加剧了供需矛盾。再者,水资源管理不善,存在浪费和污染现象,进一步削弱了可用水资源。此外,气候变化导致的降水模式改变,也使水资源状况更加不稳定。这些因素相互叠加,使得陕西省的水资源问题日益严峻。

数据显示,陕西省每人每天的用水量远低于全国平均水平,仅为全国人均用水量的不到50%。

不少居民都遇到过类似问题,断水现象时常持续数日,给日常生活带来了极大不便。

水资源是区域发展的命脉。以陕西省为例,上世纪该省曾长期面临工业供水不足的困境,这种水资源短缺严重制约了当地经济的增长步伐。由于无法确保稳定的工业用水供应,陕西省在产业规划与布局方面错失了不少关键机遇,导致经济发展长期处于滞后状态。

面对水资源短缺的严峻挑战,陕西采取了积极应对措施。当地政府持续推动水利基础设施建设,然而受限于项目规模,这些工程未能有效满足大部分群众的日常用水需求。尽管多次组织施工,但供水量仍显不足,水资源供需矛盾依然突出。这种状况反映了在解决区域用水问题上,仍需进一步加大投入力度,扩大工程覆盖范围,以实现水资源的高效利用与合理分配。

在关中区域,不仅陕西面临水资源短缺的难题,周边省份同样遭遇类似的挑战。水资源的匮乏严重制约了这些地区早期的经济和社会发展。

尽管成功的可能性微乎其微,但陕西始终没有放弃自我拯救的努力。特别是在20世纪,水利部主导并实施了南水北调工程,这一举措有效缓解了南北水资源分配不均的困境,为陕西提供了宝贵的借鉴经验。

为缓解陕西水资源短缺的困境,当地政府向中央申请实施汉水调引工程。该项目旨在解决省内数千万居民的生活用水问题,于2011年获得批准并进入建设阶段。这项跨流域调水工程将汉江水源引入渭河流域,以改善区域供水状况。

引汉济渭工程实际上是南水北调工程的一个辅助项目,一旦建成并投入运营。

这个项目不仅能搞定关中地区的水源难题,还会大大提升当地的生态质量,同时向世界展示中国在基础设施建设方面的强大实力。它的实施将带来多重效益,既满足了当地居民的用水需求,又改善了周边环境,更彰显了我国在大型工程领域的卓越能力。可以说,这是一举多得的惠民工程,既解决了实际问题,又展现了国家实力。

【现代愚公移山】

针对陕西水资源短缺问题,已经制定了解决方案,然而在实施引汉济渭这一重大工程时,仍面临诸多挑战。这一工程旨在将汉江水资源引入渭河流域,以缓解陕西地区的缺水状况。但在实际操作中,工程团队遇到了多重困难,包括复杂的地质条件、大规模的水利设施建设以及生态保护等多方面问题。这些挑战不仅增加了工程的技术难度,也对项目的推进速度产生了影响。尽管如此,仍在积极应对,努力克服这些障碍,以确保引汉济渭工程能够顺利实施,最终解决陕西的水资源短缺问题。

这次任务最具挑战性的部分,就是得想办法突破秦岭这道天然屏障。要知道,这座山脉层层叠叠,地形复杂,之前从来没人想过从山底下穿过去。这不仅是工程上的重大考验,更是人类历史上的头一回尝试。

专家们对秦岭输水隧道项目的评价是“整体施工难度在全球范围内都极为罕见”,这句话简洁明了地揭示了工程背后克服的无数困难。通过这寥寥数语,我们不难推测出该项目在实施过程中遭遇了怎样的挑战。

秦岭地区的地质构造导致其疏水隧洞内持续高温,常年维持在40℃以上,这一温度条件几乎达到了人体承受能力的临界点。

秦岭隧洞施工过程中,洞内湿度极高,工人们在这种潮湿闷热的环境中作业,面临着严峻的体力挑战。高湿度环境不仅加大了施工难度,也对工人的身体健康造成影响,这种特殊的工作条件对施工团队提出了更高的要求。

尽管秦岭的岩石极为坚固,但施工团队展现出了更加顽强的意志。在他们的不懈努力下,项目艰难地向前推进。然而,就在此时,工程组又面临了一个更为严峻的挑战。

人工钻爆技术在秦岭主脊深层施工中遇到了瓶颈,无法继续推进。

但这问题很快得到了解决。项目组引入了更高效的隧道掘进设备——硬岩隧道掘进机(TBM),作为施工的辅助工具。这种先进设备的投入使用,显著提升了工程进度和质量。

这款设备具备全球顶尖的破碎性能,被业界誉为"岩石克星",其卓越的穿透力足以轻易击碎最坚硬的岩层。凭借出色的开凿能力,该机器在工程领域展现出无与伦比的作业效率,成为地下工程和隧道施工中的核心装备。其强大的动力系统和精密的钻探技术,使它在面对复杂地质条件时仍能保持高效稳定的工作状态,为各类基础设施建设提供了可靠的技术支持。

然而,这种先进设备也并非完美无缺。在极其特殊的地质条件下,运行大型机械装置极可能触发一系列安全隐患,比如岩石突然崩裂、地下水瞬间涌出,以及有毒气体迅速渗入等意外状况。

数据显示,这一区域已记录到超过4000次岩爆事件。岩爆发生时,岩石碎片如同高速飞行的流星般骤然喷射,具有极强的冲击力。为保障安全,工人们必须佩戴坚固的钢盔作为防护措施。

施工现场突发状况不断,要求作业团队具备快速反应和高效协调的本领,同时工人也要有稳定的心理素质。面对各种意外情况,施工队伍必须能够在第一时间做出正确判断并采取有效措施。这不仅需要丰富的实战经验,更考验团队的整体协作水平。工人们要时刻保持冷静,在高压环境下依然能够有序完成各项任务。这种应变能力和心理承受力,是确保工程顺利推进的关键因素。

工人们不仅要面对重重困难,还必须具备坚持不懈的毅力。

单是每天一趟远程运送就得花上八小时,这种高强度的劳动对大多数人来说都吃不消。

十几年来,大批建设者因长期高强度工作,从黑发干到白发,但他们打造的宏伟工程,已然成为人类征服自然的壮举。这些建设者们用汗水和青春,在荒原上建起了一座座震撼世界的超级工程,展现了人类挑战极限的非凡能力。他们的付出不仅改变了地貌,更创造了人类工程史上的传奇,让世人见证了"人定胜天"的力量。这些屹立于天地间的工程杰作,是对建设者们无私奉献的最好见证,也成为了人类智慧与毅力的永恒丰碑。

为确保这项跨世纪工程顺利推进,国家投入了大量资金,并调派了顶尖技术人才提供专业支持,付出了巨大努力。

中国电科在引汉济渭项目中负责数字化平台的构建,其调度管理自动化系统表现尤为突出。该系统的开发和应用,充分展示了中国电科在工程数字化领域的专业实力。通过这一系统,项目团队能够实现更高效的资源调配和工程管理,为整个项目的顺利推进提供了有力保障。这一成果不仅体现了中国电科的技术创新,也为我国水利工程数字化建设树立了标杆。

中国电科运用前沿科技,推动引汉济渭工程向全面数字化、智能化和网络化迈进,构建"智慧引汉济渭"体系,达成以科技驱动和数字化赋能的宏伟愿景。通过技术创新,该项目实现了工程管理的智能化升级,提升了整体运营效率,为水利工程领域树立了数字化标杆。中国电科的技术支持使引汉济渭工程在监测、调度和管理等方面实现了全面优化,为后续水利工程建设提供了可借鉴的数字化解决方案。

现代科技的发展为我们提供了强大的工具,使得原本看似不可能的任务变得可行。相比过去需要几代人努力才能完成的事情,现在借助技术手段,我们能够在更短的时间内实现目标。科技进步让"移山"这样的宏大工程不再遥不可及,大大提高了效率,节省了人力物力。这种技术支撑让我们摆脱了传统方式的局限,能够以更科学、更高效的方式解决问题。

【柳暗之后是无数花明】

斥资516亿的引汉济渭工程引发了广泛讨论,这个旨在打通秦岭的水利项目是否物有所值?最新公布的数据给出了明确答案。通过对比分析工程效益与投入成本,相关统计指标清晰展示了项目的实际价值。具体数据显示,该工程在解决区域水资源短缺、改善生态环境、促进经济发展等方面均取得了显著成效。特别是水资源调配效率、生态修复效果等关键指标,均超出预期目标。这些数据有力地回应了公众对工程经济性、可行性的质疑,为项目决策提供了科学依据。

凡事都有好坏两面。

进入21世纪后,中国在喜马拉雅山脉的冰雪地带成功建造了一条直达天际的铁路,同时在广阔的海洋上架设了连接香港、珠海和澳门的港珠澳大桥。

随着中国企业在海外承建的铁路项目遍布世界各地,这种强大的建设能力使中国逐渐赢得了"基建狂魔"的美誉。

当年修建秦岭工程时,遇到的困难可想而知。不过,在这个过程中,中国工程师们不仅展现了卓越的专业能力,还运用了先进的科技方法,这些都让人印象深刻。他们的努力和创新,不仅解决了技术难题,也为后续的工程建设提供了宝贵的经验。

中国的基础建设实力再次得到全球瞩目,充分印证了"中国基建狂魔"的称号实至名归。这一成就不仅彰显了我国在基础设施建设领域的卓越能力,更为未来中国基建在国际市场的拓展奠定了坚实基础。通过这次展示,中国基建在全球范围内的影响力得到进一步提升,为今后在国际舞台上大展拳脚铺平了道路。这种实力的展现,必将推动中国基建在国际市场上获得更多发展机遇,实现更广阔的发展空间。

中国在实施大型水利项目过程中,为全球提供了大量值得借鉴的实践经验。这些工程不仅展现了我国在水利建设领域的卓越成就,更为世界各国在水资源管理方面树立了典范。通过一系列重大水利工程的建设,我们积累了应对复杂地质条件、解决跨流域调水等难题的有效方法,这些经验对全球水利事业发展具有重要的参考价值。同时,这些工程也体现了我国在技术创新、生态保护等方面的综合实力,为世界水利工程建设提供了新的思路和解决方案。

引汉济渭这一水利项目,其重要性不亚于历史上著名的都江堰和郑国渠,这些工程曾经长期造福一方。通过实施这一工程,关中平原将迎来新的发展机遇,推动区域经济和社会进步进入一个更高层次。

在20世纪,中国实施了三峡工程和南水北调等重大基础设施项目,这些项目的成功经验为后续类似工程提供了宝贵的参考。通过这些项目的实践,工程师们积累了丰富的技术和管理经验,为未来大型项目的规划和执行奠定了坚实的基础。这些经验不仅提升了工程建设的效率,还增强了应对复杂工程挑战的能力,为国家的可持续发展提供了有力支持。

我们清楚认识到,项目建设对周边生态系统的破坏不容忽视。正因如此,将环保理念贯穿始终,成为这项跨世纪工程的重要指导思想。我们始终将生态保护作为不可逾越的红线,在工程规划与实施过程中,严格遵循可持续发展的原则。这种对环境的责任意识,已经深深植根于项目的每一个环节,成为确保工程质量与生态平衡的关键所在。通过采取一系列环保措施,我们致力于将工程建设对自然环境的影响降到最低,真正实现人与自然的和谐共处。

秦岭一带自然资源充沛,为众多动物提供了理想的栖息环境。因此,在规划河道路线时,必须充分考虑对野生动物的保护,这一点至关重要。

项目启动时,工程师们专门规划了一条接近两公里长的“生态鱼道”,目的是降低工程建设对周边鱼类生存环境的干扰。

这样的环境为鱼类提供了理想的栖息地,有利于它们繁衍生息,确保种群数量持续增长。

引汉济渭公司在生态修复项目中,特别注重鱼类资源的恢复。他们精心挑选了优质鱼苗进行投放,以改善区域水环境质量。通过科学选种和投放,该公司致力于重建受损水域的生物多样性,促进生态系统的良性循环。这一举措不仅有助于提升水体自净能力,也为当地渔业资源的可持续发展奠定了基础。

在废水处理方面,该项目执行了严格的管控标准。所有废水必须通过专门的废水处理设施进行多级净化,确保水质达标后方可回收利用。

在汉济渭工程中,现代科技为生态保护提供了有力支持。特别是在穿越秦岭的输水隧道建设中,工程师们运用了先进的水压爆破技术。这种方法有效减少了施工过程中产生的粉尘,避免了对周边土壤和地质环境造成污染。通过引入这些高科技手段,工程团队将生态影响降到了最低,确保了项目与自然环境的和谐共存。

通过70多组高清全景摄像头与手机应用实时联动,用户能够进行远程操控。同时,无人机在空中持续拍摄并执行监测任务,有效完成了多项远程勘测工作。

此外,现场施工还配备了光谱分析仪等专业仪器,为工程实施提供了有力的技术保障。这些先进设备的应用,确保了施工过程中的精确度和效率,为项目的顺利推进奠定了坚实基础。

引汉济渭项目的巨额投入带来了显著成果。打通秦岭屏障不仅体现了我国在科技创新领域的突破,更推动了经济增长与环境保护的协同发展。这项工程充分展示了我国在基础设施建设、资源调配和生态治理方面取得的重大进展。通过科学规划与精准实施,实现了水资源优化配置,促进了区域经济协调发展,同时有效保护了秦岭生态系统的完整性。这一工程的成功实践,标志着我国在重大工程建设领域已经具备了世界领先的技术实力和管理水平。

2023年7月16日,引汉济渭工程正式启动供水,西安市民首次用上了来自汉江的水源。

得益于丰富的水源供给,关中平原有望迎来新的发展机遇。作为历史悠久的都城,西安将继续展现其独特的文化底蕴与持久吸引力。