明朝在与满清(后金)的战争中,屡战屡败,逐渐不堪重负,和谈成为了一种选择。

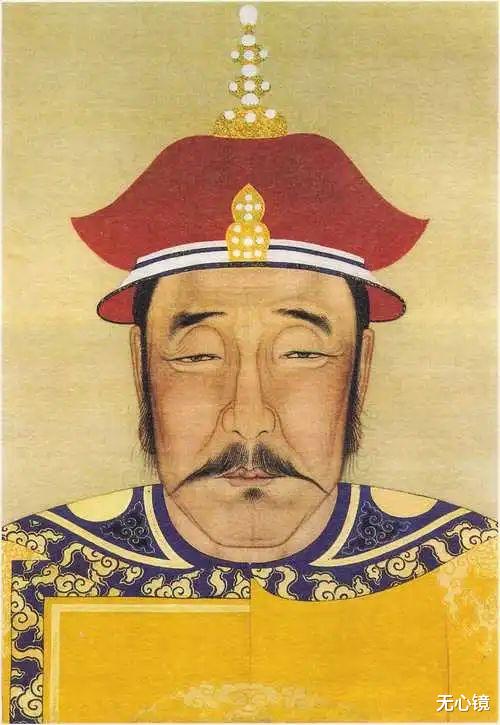

明朝与满清之间,一共进行了3次和谈,皇太极对于3次和谈都是非常重视,那为何最终都以失败告终呢?

01

1626年,袁崇焕主政辽东,在宁远城下击退了努尔哈赤的进攻,努尔哈赤于当年八月十一去世。

袁崇焕派遣了一个34人的使团,到沈阳为努尔哈赤吊唁。很显然,袁崇焕是想趁此机会一探满清的虚实。

皇太极给予了使团高规格接待,亲自带着使团出城十五里观看后金军队的军容。

袁崇焕的使团回归时,皇太极也派遣了七人去往宁远。

那袁崇焕这个做法有没有得到天启帝的许可呢?当然是肯定的。这么大的事,袁崇焕也不敢隐瞒。

袁崇焕不敢怠慢,将后金遣使的事情上报给朝廷。天启帝在谕旨中说:战守在我,判服听之。也就是说,和谈的关键是皇太极是否归顺,归顺当然可以和谈。

这里需要说明的是,袁崇焕与后金的和谈,朝廷是知情的,袁崇焕就此事八次上书次请示天启帝,《明史》中关于此事的记载“崇焕初议和,中朝不知”的说法,与事实不符。

而皇太极给袁崇焕的书信中,上书:大满洲国皇帝,致书于大明国袁巡抚。

皇太极俨然把自己放到和天启帝同样的位置,袁崇焕哪里敢收皇太极这封来信,就将皇太极的使者打发走了。

明朝和后金的第一次和谈就这样草草结束,不了了之。

02

1627年,皇太极为了腾出手来打击朝鲜,削弱明朝的左膀右臂,决心再次派遣使者到宁远和谈。

就在派遣使者的同一天,皇太极命令大贝勒阿敏率军东进,攻打毛文龙和朝鲜。

皇太极在给袁崇焕的书信中,给出了和谈的条件。

今尔若以我为是,欲修两国之好,当以金十万两、银百万两、缎百万匹、布千万匹为和好之礼。既和之后,两国言归於好,往来通使;每岁我国以东珠十粒、貂皮千张、人参千斤馈送於尔,尔国以金一万两、银十万两、缎十万匹、布三十万匹报我;两国仍如约修好,则当誓诸天地,永矢勿渝。这样的条件,袁崇焕自然不敢答应。

袁崇焕派遣使者前往满清,要求皇太极将占领明朝的辽东土地和人口交还明朝,并且要求皇太极从朝鲜撤兵,并保证以后不得加兵朝鲜。

这样的条件,自然是没有和谈的诚意,皇太极也不可能会同意。

此时,毛文龙和朝鲜告急,袁崇焕派遣水师支援毛文龙,令赵率教带兵前出三岔河。

袁崇焕根本就没有救援朝鲜的想法,只是想要利用和谈时间加紧修筑城墙和工事,而皇太极也只是在为征服朝鲜应付袁崇焕,避免两线作战。

但皇太极还是做出了让步,同意将自己的名字写在大明皇帝之下,将所有的的礼物数量全部减半。

这样的条件袁崇焕同样不会同意。

到了1628年,崇祯登基之后,在宁锦之战中铩羽而归。皇太极再次修书给明朝,愿意去掉天聪年号,奉明朝为正朔。

刚刚继位的崇祯正想展露拳脚,对此提议同样不感兴趣。

到了1629年,袁崇焕被崇祯重新启用,皇太极多次致书袁崇焕,商讨合议之事,皇太极给袁崇焕书信8封,袁崇焕致书给崇祯一共4封。

信件来往虽多,却无法解决根本分歧,双方根本谈不到一块去。

皇太极于是发动了新的一轮攻击。

皇太极率领大军十万,绕过宁锦防线,从蒙古破长城攻打北京城。袁崇焕不久被下狱,后被杀,其罪名中很重要的一条就是“谋款”,“款”就是“和”的意思。

这条罪名子虚乌有,因为袁崇焕与后金和谈都是有上奏给朝廷的,同时袁崇焕也没有真正的想要和谈,只是利用和谈为自己的防御做准备。

03

到了松锦大战时期,明朝13万大军主力被皇太极彻底击溃,剩余部分明军被困于松山、锦州等城。与此同时,国内的农民起义此起彼伏,局势十分危急,明朝已经有了亡国的苗头。

兵部尚书陈新甲在周延儒等重臣参加的会议上,向崇祯正式提出和谈的建议。

崇祯说了一句:可款则款,其便宜行事。

周延儒老谋深算,深知其中厉害,在旁边一言不发。

明朝派遣马绍愉为和谈大臣,前往沈阳。这是大明王朝最重视的一次和谈,为此还为马绍愉加封二品官。

对于马绍愉的到来,皇太极很重视,派遣官员出城二十里相迎。

就在这次和谈期间,清军攻克了塔山。

皇太极也最终给出了和谈的条件,其主要内容是:明朝每年给满清金万两,银百万两;明以宁远双数堡中间土岭为界,清以塔山为界;双方在连山地带互市;双方若有叛逃到对方境内者,一律遣返。

实话实说,皇太极要价真不高。

崇祯召开会商议此事,老狐狸周延儒还是一言不发,崇祯一时间也没有下定决心。但在此时,意外发生了。

原来兵部尚书陈新甲在看完皇太极的书信之后,随手放在桌上。可谁也没想到,仆人以为是普通情报,就按照惯例分发给各个部门。

满清在与大明议和的事情,顿时人人皆知。

崇祯对于和谈保密之事,多次告诫陈新甲,没想到还是泄密了,弹劾陈新甲的奏疏雪片般飞向崇祯。

但这个陈新甲认为自己是按照崇祯的命令行事,居然无动于衷,没有上书谢罪,摆明是要崇祯承担这一切责任。

崇祯将陈新甲下狱,最终杀了他,替自己背锅。

明清之间的最后一次议和,也是最有希望的一次议和,就这样喜剧般地戛然而止。

用户10xxx73

与猪(朱)谈猪肉多少一斤,要猪家命的事能谈好吗?