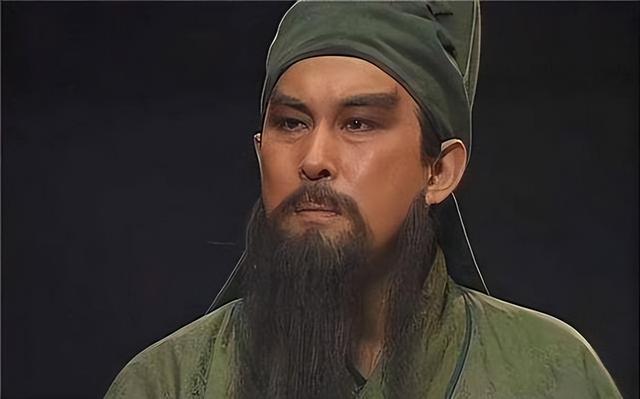

公元219年,冬风凛冽,麦城城墙上,关羽正凝视远方。他那双炯炯有神的眼睛,此时透出一种深深的无奈和愤怒。

数个月前,他还是威震华夏的“武圣”,北伐曹魏时,攻破樊城,水淹七军,威震中原。曾经坚信不移的力量,如今竟如同流沙般在他手中滑落,失去了控制。

一、英雄末路,步步逼近的绝境

一、英雄末路,步步逼近的绝境“大哥刘备的援军为何迟迟不至?”他喃喃自语,身旁的士兵们在寒风中瑟瑟发抖。粮草几乎耗尽,士卒的眼中已不再燃烧着战斗的火焰,而是茫然与绝望。

关羽并不是没有尝试过突围。他曾派人与东吴交涉,但孙权早已派遣猛将朱然、潘璋断其退路。**他原以为孙权会念及旧情,留一线生机,**却未曾想,东吴为了荆州,已经不惜一切代价要置他于死地。

突然,探马飞奔而至,面色苍白:“报!敌军已抵城下,领军者乃朱然、潘璋!”

关羽微微皱眉,这早在他的预料之中。但此时的麦城孤立无援,背水一战,已成他最后的选择。他清楚,即便突围,也难逃孙权的重兵围剿,但他绝不甘心束手就擒。

他深吸一口气,心中涌动着对刘备的忠义以及对东吴背叛的愤怒。

他转身对将士们说:“今日,生死存亡,就在此一战。大丈夫生于天地之间,何惧死?”那一瞬间,他的目光如刀,刺破了漫天的寒意。

但关羽心里明白,他面前的敌人,不仅仅是孙权的军队,还有时局的逼迫和命运的无情。他的大军从数万之众,如今只剩下了数百疲惫的士卒,而他即将面对的是东吴猛将的合围。这是他最后的战役,也是他最后的时刻。

公元219年的秋天。

那时,关羽正指挥蜀军北伐曹魏,樊城之战大捷,关羽凭借水淹七军的奇谋,成功俘获曹魏名将于禁,击杀庞德,声势如虹。这场胜利也引起了东吴的忌惮。

孙权担心关羽一旦继续扩张,将彻底控制荆州,于是决定联合曹操,背叛刘备,突袭关羽的后方。

关羽的失败始于荆州的失守。当时守卫荆州的将领麋芳和士仁本应守住江陵和公安,但这两位守将却因恐惧关羽责罚,投降了东吴。孙权得知后,立刻派吕蒙率军突袭荆州,关羽的后路被彻底切断。

关羽接到消息时,正在攻打曹魏的襄阳,情急之下,他决定立刻撤军回救荆州。然而,形势已然无法挽回。

孙权的军队已经占领了江陵,荆州各地纷纷投降。这一刻,关羽意识到,自己陷入了两面夹击的绝境——前有曹操的魏军,后有孙权的东吴大军。

在这片危机四伏的战场上,关羽只能选择退守麦城。

麦城,这座名不见经传的小城,成了关羽最后的战场。它位于宜都和江陵之间,地势险要,适合作为一个暂时的防御据点。与樊城、襄阳相比,麦城毫无战略价值,它只是关羽此时最无奈的选择。

公元219年冬,关羽率领残兵败将进入麦城。此时的他,已经失去了与东吴、曹魏抗衡的本钱,军心涣散,士气低落。但即便如此,关羽仍不肯向命运低头,他坚信,只要能守住麦城,或许还有一线生机。

现实远比他想象的残酷。孙权得知关羽退守麦城后,立刻派出朱然、潘璋等猛将,封锁麦城的四周,围困关羽。这两位将领深知关羽的威名,丝毫不敢大意,调动重兵,日夜不间断地围攻。

关羽屡次突围,但孙权的部署早已天罗地网般密布。他假装接受孙权的招降,试图伺机突围,却因粮草耗尽,兵力不济,屡次失败。

与此同时,东吴军中开始散布关羽家眷被俘的消息,原本还残存的几千蜀军,在这场心理战中迅速瓦解,士兵们纷纷逃亡。

关羽已到了穷途末路,粮草断绝,军心涣散,而最重要的是,他的时间已所剩无几。成都方面的援军迟迟没有动静,关羽深知,自己恐怕已被命运抛弃。

此时的他,依然不愿放弃。他望向南方的天空,心中仍燃着一丝微弱的希望——刘备是否还会派人来救援?当他目光所及之处,却只有空旷的麦城荒野和远方敌军的旌旗。

关羽的内心在煎熬中挣扎,这位一生忠勇的武圣,如今面对的是背叛、围攻与命运的无情嘲弄。他知道,留给他的选择已经不多了。在麦城的城头,他静静地等待,等待那注定会到来的最后一战。

随着围攻的日益加剧,关羽的生命,仿佛已步入了倒计时。他清楚,这座孤城最终将成为自己英雄生命的终点。但他不会投降,也不会屈服。

他早已做好了迎接宿命的准备,无论是与天对抗,还是与人厮杀,他都会选择战斗到最后一刻。

悬念横亘在那片战火弥漫的天空之下,关羽是否能够冲破这座围困的死城?而他的命运,又会在这座小城中走向何方?

这一切,只有等待那最终的战斗来揭晓。麦城,注定将成为历史上无法忘却的悲壮舞台。

二、突围失败,命运之锁逐渐收紧

二、突围失败,命运之锁逐渐收紧公元219年冬,麦城外的风声萧瑟,关羽的心中已然明白,突围的机会越来越渺茫。然而,即便如此,他依旧不愿束手就擒。他依然计划着最后一次的突围行动,想要以自己的勇武打破命运的牢笼。

夜幕降临,麦城的城墙上,关羽凝视远方,耳边是北风呼啸与远处敌军营地的火光。手下的将领廖化走到他的身边,低声说道:“将军,东吴军队已将我们团团围住,突围恐怕...”

关羽挥手打断他:“我不信天命不助我,带上所有人马,今晚出城!”

这次突围,关羽做了精密的安排。他命令士兵在城墙上放置大量假人,迷惑东吴军队,趁着夜色掩护,带领亲兵迅速撤出城门。

但朱然、潘璋早已看穿了关羽的意图,他们在关羽的突围路上设下了天罗地网。

关羽的士卒疲惫不堪,几次突击后,大多数人已经失去了战斗力。此时的关羽孤身奋战,手持青龙偃月刀,杀出一条血路,身后只剩下寥寥数骑。

埋伏在路旁的东吴将领马忠,早已在关羽的必经之路上设下伏兵。他们用绊马索阻挡了关羽前行的步伐,关羽摔落马下,双腿被重伤,最后被东吴军队围困于临沮。

在被擒的那一刻,关羽的心中涌起无尽的悲凉。他曾是蜀汉的擎天之柱,刘备麾下的“前将军”,但如今他却只能在敌军的包围下,等待命运的最终宣判。

关羽被东吴俘虏的消息传遍了整个战场,孙权对此深感震动。尽管他与关羽有旧,曾希望能通过俘获关羽巩固东吴在荆州的控制权,但他也深知,关羽绝不可能轻易屈服。

孙权派使者劝降关羽,希望能得到这位名将的忠诚,但关羽心如铁石,断然拒绝。

“孙将军,我关羽生平忠于大哥,若要我投降东吴,绝无可能!”关羽的声音坚定而冷峻。孙权心中犹豫不决,左右劝说道:“如今关羽已兵败如山倒,若不杀他,恐后患无穷。”

最终,孙权做出了艰难的决定。他下令将关羽斩首,此时的关羽,已然看淡生死。他心中唯一的遗憾,便是无法再为刘备效力,无法再实现蜀汉的复兴大业。

临刑前,关羽神色平静,眼中透出一种不屈的骄傲。他回望麦城方向,仿佛还在守望着刘备与蜀汉的未来。在这个历史的瞬间,关羽用自己的忠诚与勇气书写了一段千古绝唱。

三、英雄虽逝,忠魂长存

三、英雄虽逝,忠魂长存关羽的死讯传至蜀汉,刘备悲痛欲绝。关羽不仅是他的得力战将,更是他的结义兄弟,两人自桃园结义后便风雨同舟,生死相依。

关羽的死对刘备来说,是失去了左膀右臂,也是一场无法挽回的兄弟情义的终结。

刘备为关羽发誓复仇,决定亲率大军讨伐东吴,这便是后来著名的“夷陵之战”。然而,这场战役并未挽回蜀汉的局势,反而加速了蜀汉的衰落。

关羽之死,象征着蜀汉在荆州失去了最为重要的屏障,而刘备也因关羽之死,陷入了复仇的盲目情绪中。

历史的长河滚滚向前,关羽的忠义与勇武却永远留在了后人的心中。后世,关羽被奉为“武圣”,他的形象逐渐超越了历史,成为了忠义与勇气的象征。

每当人们提起关羽,总会联想到他在麦城的最后一战,那段充满悲壮与无奈的英雄末路。

关羽的一生,是忠义与勇气的象征,他的命运却始终被时代与权力的斗争所裹挟。在麦城的最后时刻,关羽并未屈服于命运的安排,他依然选择战斗,依然用自己的行动践行了他一生的忠义信念。

关羽死后,东吴、曹魏与蜀汉三国的争霸仍在继续,但他那不屈的英魂,已然成为三国历史中的一座丰碑。麦城,虽是一座小城,却因关羽的最后一战而永载史册。

结尾在历史的漫漫长河中,关羽的故事仍在被后人传颂。他的忠诚与勇武,早已超越了时间的界限,成为了中华文化中“忠义”的永恒象征。

如同那青龙偃月刀划破夜空的寒光,关羽的精神,永远不会在历史的长夜中消失。

后人常言:“生当作人杰,死亦为鬼雄。”关羽,这位三国时代的武圣,已然在他的最后一战中实现了这样的豪迈理想。正如古人所赞:“千古一关公,忠义昭日月。”