文|文琦

编辑|文琦

《——【·前言·】——》

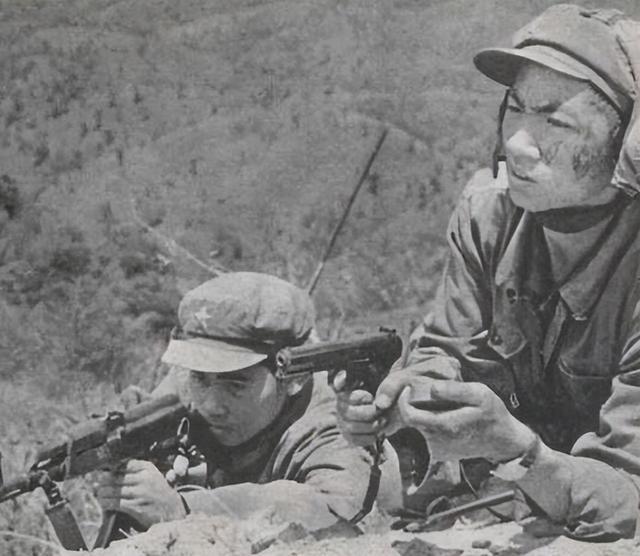

1984年的云南边境,者阴山战场硝烟弥漫。张兴万,一个只有22岁的年轻班长,为了掩护战友完成任务,独自对抗敌军一个班。

他的枪声渐渐停歇,血染战场,身中93弹壮烈牺牲。令人不解的是,当人们找到他时,他的战友却已不见踪影。这场战斗,背后隐藏了怎样的真相?

突围任务,危机四伏

1984年4月30日凌晨,云南边境的者阴山笼罩在紧张的战火气氛中。中国人民解放军35105部队正在执行收复者阴山的任务。

炮火声轰鸣,子弹划破夜空,敌我双方激烈交战。这片山林已被鲜血染红,泥土混着硝烟,空气中弥漫着令人窒息的战斗气息。

张兴万是35105部队6连的班长。年仅22岁的他,性格刚毅,能力出众,是战友们公认的“硬骨头”。

面对这次任务,他依然冷静。他的任务是带领班组掩护部队前进,而此时敌人的炮火愈加猛烈。

凌晨两点,连队突遭猛烈袭击,通讯设备被炸毁。连长焦急地环顾四周,对张兴万说:“需要有人去传递命令,争取支援。”

张兴万没有犹豫,主动请缨。他对连长坚定地说:“我去,保证完成任务。”连长点点头,将一名号手张玉珍分配给他,一同突围。

两人带着通讯文件和装备,趁着夜色,匍匐前行。他们穿过泥泞的山道,耳边是密集的枪声,头顶不时有炮弹爆炸溅起的土石。他们相互掩护,前行的每一步都如履薄冰。

行至半山腰,敌军的火力突然集中向他们覆盖过来,张兴万意识到,敌人已经发现了他们的踪迹。

他一边迅速寻找掩体,一边低声命令张玉珍:“隐蔽,准备战斗!”

孤身对敌,枪声未停

敌军的追兵越来越近,枪声越来越密。张兴万趴在一块岩石后,用望远镜观察敌情。

他发现敌人至少有一个班的人数,三挺机枪已经架好,火力完全封锁了他们的退路。

“玉珍,注意掩护!”他低声提醒,随后扣动了扳机,一发精准的子弹击毙了敌军的一名射手。

敌人瞬间反应过来,子弹像雨点般扫了过来,岩石边的尘土被子弹打得飞扬起来。

张玉珍此时显得有些慌乱。他双手握着枪,却始终没有扣下扳机。他的呼吸急促,脸上满是冷汗。

张兴万回头瞥了一眼,发现张玉珍的目光中透着恐惧。他没有多说,继续集中火力压制敌人。

敌人开始分散包抄,火力越来越近。张兴万迅速扔出一颗手榴弹,爆炸声震耳欲聋,敌军被暂时逼退。

他扭头喊道:“撤!”可就在这时,张玉珍彻底失了方寸。他突然扔下枪,转身向后跑去,背影在黑暗中晃动,显得无比狼狈。

张兴万愣了一秒,随即冷静下来。他明白,自己只能孤身作战,必须拖住敌人,为连队争取时间。他咬紧牙关,重新装弹,对准敌人继续射击。

身中数弹,壮烈不退

敌军火力逐渐集结,三挺机枪齐发,完全封死了张兴万的所有退路。他被压在一块巨石后,动弹不得。

他的右腿突然一麻,低头一看,血已经浸透了裤管。他的目光依旧冷静,用布条匆匆包扎了一下,又举枪瞄准敌人的射手开火。

敌军见状,怒火更盛。他们调整了射击方向,火力全都集中在张兴万的藏身之处。子弹打在岩石上,溅起无数碎片,张兴万的左臂被一块碎片划开一道口子,鲜血涌了出来。

他伸手抓起最后几枚手榴弹,用力扔向敌军的火力点,炸响声中,敌人的机枪停下了片刻。

张兴万趁机转移阵地,他拖着受伤的腿,强忍剧痛,爬到另一处掩体。敌军并未放过他,他们喊着口号,蜂拥而至。

张兴万的身体已经多处中弹,鲜血不断滴落,可他依旧咬牙坚持。他的双眼布满血丝,双手依旧紧握着枪。

弹药逐渐耗尽,他低头摸了摸口袋,发现只剩下最后两发子弹。他取出随身带的匕首,死死握在手中,目光死死盯着前方。

敌人围了上来,他举起枪,用最后的子弹射向敌军。然后,他拿起匕首,准备与敌人肉搏。

敌人的乱枪扫来,张兴万的身体被打倒在地。鲜血染红了山石,他的双眼依旧睁着,死死盯着前方,似乎在等待着战友们的归来。

英雄未眠,战友的背影

战斗结束后,连队终于收复了阵地。当他们找到张兴万时,他的遗体倒在一片废墟中,身中93弹,手中的匕首还紧握不放。他的身边,散落着十几具敌军的尸体。

战友们围着他的遗体,默默无语。他们在他的口袋里找到了一张小纸条,上面写着:“谢谢你帮我整理遗物,请不要告诉她我已经牺牲。”这短短的一句话,让战友们泪流满面。

纸条旁,还有一封女友的信。信中提到,她的家人为她安排了更好的婚姻,而她不能再等待一名随时可能战死的士兵。

张兴万没有怨言,他把信折好,随身带在身上,带着这份遗憾走向战场。

而那个逃跑的张玉珍,再也没有出现在队伍里。他被军事法庭判处五年有期徒刑,离开部队后,一直备受良心的谴责。

张兴万的英勇牺牲,成为者阴山战斗中的一个永恒记忆。他的名字被刻在纪念碑上,他的故事被一代代战士传颂。

张兴万的家乡云南会泽,为了纪念这位年轻的英雄,修建了专门的纪念碑。每年的清明节,无数人来到纪念碑前,献上鲜花,表达敬意。

他的家人也被当地政府优待,乡亲们常提起:“张兴万是我们村的骄傲。”

战友们回忆起张兴万时,总是感叹:“他的牺牲换来了我们的胜利。他是我们心中永远的榜样。”

战后整理张兴万遗物时,战友们发现了一封他未寄出的家书。这封信写得极为简单,但字里行间透着深情。

“爸妈,您们身体还好吗?边境的战斗很紧张,但我一切都好,您们不用担心。等任务结束,我一定回家看看。还有,小妹的学费如果不够,可以去找村干部,他们会帮忙解决。”

这封信没有写完,却成为他对家人的最后一声问候。

张兴万用自己的鲜血和生命,诠释了军人的责任与担当。他的一生虽然短暂,却如一团炽热的火焰,照亮了那个动荡年代的边境天空。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。