水陆画,顾名思义,就是举办水陆法会需要用到的画,这种画描绘的题材包括佛教、道教等各类圣俗人物。举行法会时,水陆画一般就悬挂在坛场四周,悬挂顺序按照水陆仪轨而定。仪式结束后即收纳存放,平时不能悬挂,也不单独悬挂。

明万历慈圣皇太后造水陆画常精进菩萨像

01

水陆画简史:从出现到兴盛

佛教水陆画属于宗教人物画,起源于南北朝时期,主要用于佛教寺院举行的水陆法会。水陆法会是中国佛教经忏法事中最隆重的形式之一,目的是超度亡灵、普济水陆一切鬼神,也兼具追忏悔过、积德行善等功能。

据《佛祖统纪》记载,水陆法会始于南朝梁天监四年(505),在宋代就已经十分盛行。悬挂描绘各种神像的水陆画,是水陆法会仪轨的重要内容之一。

明代水陆画四空禅天众像

早期水陆画的情形已无可考,敦煌藏经洞出土的中唐《发愿文》云:

故于是曰,洒扫庭宇,严饰道场,请佛延僧,设斋追福……

当时的道场就有装饰性的佛幡挂图。

故城寺“太乙诸神五方五帝”

河北省文物研究所、蔚县博物馆编,《故城寺壁画》,科学出版社,2010年

画史上有确切记载的水陆画画家是晚唐张南本。据黄休复《益州名画录》记载:

画天神地祇、三官五帝、雷公电母、岳渎神仙、自古帝王。……千怪万异,神鬼龙兽,魑魅魍魉,错杂其间,时称大手笔也。

可见其技法之精妙。

至宋代,佛教水陆画已十分普遍,宋元祐八年(1093),苏轼作《水陆法像赞》16篇,这16幅神像就是用于水陆法会,称为“眉山水陆”。佛教水陆画至明清时期达致鼎盛,有绘制于佛教寺庙的水陆壁画,也有“卷轴”形式的水陆画,方便保存和携带。随着水陆法会的盛行,民间出现大量水陆画的画工,水陆画也更向民俗化发展。

昭化寺“太乙诸神五方五帝等众”

河北省古代建筑保护研究所编,《昭化寺》,文物出版社,2007年

元明之时,水陆道场悬挂的水陆画基本定型,一般寺院修设的大型水陆法会中一堂水陆画为一百二十幅。朝廷修设的水陆法会用到的水陆画多达二百余轴。

这些作品多由民间道释画高手绘制,严谨工整,艺术精湛,其内容包含了民间崇信的所有神祗,它的悬挂幅数依佛事规模而定,另外,在这一时期除了成套的卷轴水陆画像外,佛寺道观中出现了专门的水陆殿,绘有构图结文完整的水陆壁画。

02

水陆画题材:儒释道全都有!

水陆画内容丰富多彩,不仅涵盖了儒教中的先圣、城隍土地等民间信仰元素,还融合了佛教体系中的佛、菩萨、缘觉、祖师等神圣形象,以及道教中的明王、护法、天王、力士等神祇,更不乏印度古仙人、天人、阿修罗、山岳江海之神等跨文化符号,真正实现了儒释道三教的深度融合与艺术再现。

在画作呈现上,依据神灵的身份尊卑与品级高低,水陆画被精心划分为上堂与下堂两类,于法会期间严格按照礼仪规范悬挂,体现了对神灵体系的尊重与敬畏。

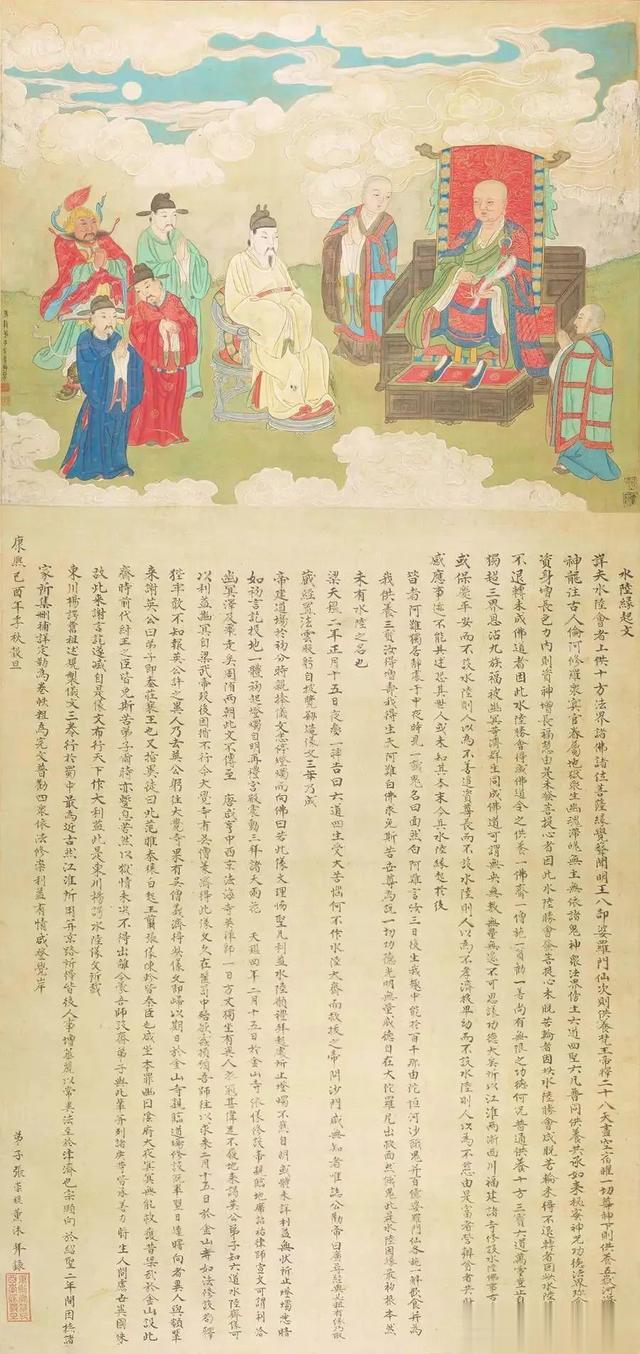

明 慈圣皇太后款水陆缘起图 首都博物馆藏

画轴的装裱工艺也极为考究,上堂画作以黄绫镶边,下堂则以红绫装饰,这种细致入微的区分,彰显了画作的珍贵与独特,反映了当时社会对水陆画的崇高敬意。

水陆画作为水陆法会的专属艺术品,其展示与收藏均遵循严格的仪式规范。这些画作仅在法会期间才会被庄重地悬挂出来,按照神灵的层级与阶段进行展示,法会一结束,便立即取下并仔细卷起收藏,平时绝不允许轻易展示或单独悬挂,这种专属性与仪式感,进一步凸显了水陆画在宗教文化中的重要地位。

明 毗卢遮那佛像 首都博物馆藏

如高平定林寺的《十王图》,画的就是三界的场景,祥云满布的为天界,以祥云为界,云端有四人,有大儒、菩萨、天王和力士,中间还有一只神兽。

他们神态各异,各执法器。云端以下部分是人间,人间部分构图是以审判官为中心,下面以台阶为界,台阶以上画的是官府审判场景,有文官有武将,甚至还有阴间上来的手执提牌前来提命的无常;判官底下是受审的犯人,有的还受了刑,身上流着血。整个画面中心突出,画面场景喧嚣。

定林寺地藏殿北山墙十王图(局部)

台阶以下是阴间,作恶多端的人死去后下到地狱,承受各种残酷刑罚。这里有牛头马面的鬼执行刑罚,也有慈眉善目的菩萨前来超度。

整幅画由风格不同的三部分组合而成,天界肃穆祥和,人间喧嚣热闹,地狱残酷血腥。画面上人物众多,却多而不乱,中心突出,体现了宗教的因果轮回思想,劝诫世人积福行善。

定林寺地藏殿北山墙十王图(局部)

还有创作于明天顺年间(1460年前后)的山西宝宁寺明代水陆画(现藏于山西博物院),一共139幅,根据《天地冥阳水陆仪文》绘制了包括正位神祇(佛菩萨)、天仙、下界神祇(修罗神、地祇和水府神)、冥殿十王、往古人伦和孤魂等6组形象,包括道释人物画108幅,各种世俗人物画12幅,此外还有反映当时社会生活画面的画作13幅,体现了明代水陆画世俗化的特征。

明 毗卢遮那佛 宝宁寺

除几幅大佛像外,其余均高约120厘米,宽约61厘米。据清代康熙、嘉庆年间两次重裱题记所载,宝宁寺水陆画为明代宫廷“敕赐”,有“镇边”政治功用,这在明清时代众多的水陆画中相当特别。宝宁寺水陆画为明代宫廷画师所绘,笔法、着色、制式及规模皆体现了明代的民间水陆画的形式更为多变,色彩更为艳丽。

目前所见的水陆画大多为明清时期的作品。明代水陆画延续了南宋院体画的技法,体现出严整富丽的画风,在创作手法上,继承了元代以来寺庙宫观的壁画形式,形成了完整的水陆画规则。

明 除盖障菩萨 宝宁寺

03

水陆画的色彩与技法

水陆画的色彩都非常鲜艳,有些画幅由于年代久远颜色有些许剥落,但由于这些画几乎都是用矿物颜料绘制,虽然纸张颜色明显发黄,画的颜料却没有褪色。

但是这些画的色调并非毫无差异。不同批次的作品,往往呈现不一样的主体色调。有的偏暖色调,用红、黄、橙及此类过渡色较多;有的偏冷色调,用绿、青、灰及此类过渡色较多。有的用大片大片的红,有的用深深浅浅的绿。在渲染与设色上,水陆画展现出浓烈而明快的色彩,斑斓多彩,笔墨酣畅。

清 八大菩萨像(之一)首都博物馆藏

画师巧妙地运用民间偏爱的大红大绿,又巧妙地在红绿对比中融入调和色,使得画面既鲜艳又不失和谐。因全部采用耐久的石色,加之装裱考究,即便历经数百年风雨,画作依然色泽鲜亮,宛若初成。

还是说说《十王图》,该图以红绿色为主,黄色为辅,中间添加诸多过渡色。大片红色的运用给人以视觉的膨胀感和喧嚣感,因而在人间部分用得最多。绿色在画中有很多种,深浅不一,和红色形成颜色的对撞和互补。

定林寺地藏殿南山墙十王图(局部)

河北石家庄毗卢寺水陆殿的明代壁画,采用工笔重彩沥粉堆金的工艺、形式多样的描线技法、细节丰富的构图形式,造型准确生动,堪称明清水陆壁画的代表作品。

清代水陆画的世俗化色彩更为浓郁,风格逐渐多样化,除了传统的工笔重彩画之外,还出现了“兼工带写”的作品,甚至有文人画家所热衷的水墨淡彩的画法。

河北石家庄毗卢寺水陆殿的明代壁画

此外,各地区的水陆画风格有所不同,反映了不同地域的文化和传统习俗。例如,山西博物院藏太岳区清康熙八年(1669)的水陆画就具有浓厚的地域色彩,不但分堂方式特别,而且勾勒细腻、色彩华美,更显民间美术的多姿多彩。

清康熙 水陆缘起图 太岳区 山西博物院藏

河北广平县水陆画借鉴了传统水墨画的表现技巧,因此又称为“水墨布画”,其艺术表现既有工笔重彩,又有水墨黑白,内容丰富,笔触精细,独具特色,2014年入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

不同地区甚至还有特殊的水陆画形式,例如,甘肃武威的纸本墨拓水陆画,为它处所少见。这些墨拓水陆画不仅有版画的审美特色,还具有浅浮雕的艺术效果,而采用墨拓的形式更便于批量生产与流通。

清 观音菩萨 武威市博物馆藏

我们知道水陆画属于宗教绘画,尽管宗教绘画有过相当的规模和水平,在隋唐时期曾占据过主要地位,但明清以来,画坛占主流绘画地位的都是文人画,宗教绘画历来是由民间画工所画,其在色彩运用方面自然受民间大众审美的影响,因而用的都是民间喜爱的大红大绿之色。也有部分画用紫色、蓝色较多,但是几乎不可能没有红绿色。

多宝如来像 美国波士顿艺术博物馆藏

至于绘画技法,有的工整精致,有的柔媚纤弱,画中多是细线勾勒,非常注重细节描画,与文人画的写意画完全不一样,场景虽为虚构,却注重写实,连人物胡须也画得纤毫毕现。此外,画师们匠心独运,意境构思及笔墨运用间皆以民众审美倾向为依归,塑造出深受当时社会认可与尊崇的艺术形象。

04

水陆画的地位

水陆画不但反映佛教的思想内容,更包含大量民间世俗社会的祈愿需求,不仅是宗教美术的杰作,也是了解和研究古代社会风俗、生产生活、世态百相的珍贵资料。

明万历宫廷水陆画男相观音像

从中国佛教绘画的发展过程看,佛教水陆画占据着重要地位。佛教水陆画是佛教美术中国化典型范例,中国工笔人物画的珍贵遗产,不仅展示了中国传统绘画的艺术特色,而且为研究中国宗教艺术题材美术作品提供了独特的视角。