在往期介绍的古建筑和石窟像内容中,须弥座是一个绕不开的内容。须弥座是中国古建筑中一种多层叠涩的台基形式,其名称与造型源于佛教中的须弥山。在佛教宇宙观中,须弥山被视为世界的中心,是神圣的象征,日月环绕其周,诸神居于其上。

因此,须弥座作为建筑基座,不仅具有稳固结构的实用功能,更被赋予宗教与文化意涵,象征建筑的崇高地位与神圣性。

泉州开元寺西塔“仁寿塔”须弥座

01

须弥座,是什么?

“须弥”最早见于佛教典籍,是古代印度神话中的圣山——喜马拉雅山的名字,须弥山是梵文Sumeru的音译,意为“妙高”“安明”“善积”等。

早期的印度佛教雕塑中,佛陀并没有具体的形象,直到犍陀罗时期因希腊人的统治,其艺术风格逐渐由象征性转为世俗化。

元朝缂丝上的须弥山

简而言之,须弥座是一种上下部位凸出、中部凹进,象征须弥山宇宙观的基座,上下凸出部分称之为叠涩,中间凹进部分称之为束腰,束腰由壶门、混枭、角柱、间柱等装饰构成。

中国现存最早的须弥座位于山西大同北魏时期的云冈石窟,此期间的须弥座造型与装饰图案都较为简单,具有与印度早期相似的佛教艺术特征。

云冈石窟须弥座

随着佛教在中国的发展,唐代以后须弥座逐渐用于建筑之中,且有了固定的形制,融合在中国建筑立面“三段式”之一的台基之中。

从敦煌莫高窟第231、361窟壁画中可以看出,唐代时期须弥座的造型和装饰图案开始变得复杂多样,这时期须弥座已经被认同为较普通素方台基更为高级的建筑基座形式。

莫高窟361窟壁画,可见须弥座相当华丽

到了宋代,《营造法式》中详细规定了建造须弥座的制作规范,这也是中国历史上有关须弥座营造制度最为权威的记载,在卷二十九中附有阶基叠涩角柱的具体图像,这时期的须弥座已经从神圣崇高的信仰发展成为一种较为普遍的建筑基座装饰形式。

天宁寺须弥座台基(各部件示意图)

在清代工部官方颁布的《工程做法则例》中,也有对须弥座营造制度的详细规定,梁思成先生曾经以清代《工程做法则例》与《营造算例》为底本,研究绘制了清代须弥座形制与纹饰的样本。

故宫建筑群三层须弥座

与宋代的须弥座相比较,清代须弥座的形制和纹饰变得更为细致和繁琐,整体上趋于简化,束腰部分占总体的比例大大缩减,上下枭混部分变得圆润华丽。

据梁思成先生考证,须弥座形象来源于古希腊艺术形象,希腊人统治犍陀罗地区后带来古希腊繁荣的美学及雕刻工艺,十年后,印度孔雀王朝统治犍陀罗地区并在此传播佛教,犍陀罗人成为佛教徒。

故宫铜狮须弥座

故在古希腊文化和印度佛教文化的影响下,约在公元前二世纪时期产生了犍陀罗文化,其最大贡献在于创造了佛陀形象,佛像下雕刻仰俯莲花座,这是须弥座的艺术来源。

佛塔须弥座自南北朝起以不同时期呈现演变发展趋势,深受多元文化交互影响。

02

须弥座发展史

南北朝时期,须弥座的立面轮廓简洁,上下部各有叠涩两层,中间是束腰。在云冈北魏石窟的塔座中,可以看见它在中国的早期形象,比如云冈第6窟、9窟中浮雕塔下的须弥座,其立面基本上素面无饰,或仅有一些简单的忍冬纹、莲花纹加以点缀。

敦煌石窟与云冈石窟佛像基座对比

北魏中期 云冈石窟二佛并坐

隋唐时期,外来文化交流频繁,佛教艺术空前发展,须弥座发展变化较大,整体高度增加,叠涩层数量增多,特别是下部叠涩层变化丰富。中间束腰内镶壶门,出现立柱分割壁间的形式,装饰纹样也丰富多样,比如山东济南龙虎塔、山西舍利山开化寺禅师塔等须弥座可见其基本形制。

石须弥座的各部名称(剖面)

图源:刘大可 著《中国古建筑瓦石营法》

济南龙虎塔,下半部分是三层须弥座,自下而上逐层略内收

五代时期塔基须弥座又出现南北朝时期朴实古拙的风格,比如灵隐寺双塔须弥座造型简洁,再现须弥座传入中国的早期风格。

灵隐寺大雄宝殿前露台东侧古塔

宋辽金时期塔基须弥座已十分规范、成熟,形式发展进一步完善。北宋官方颁布《营造法式》规定了相关内容,卷十五《砖作制度·须弥座》中明确形制标准做法,具体规定上下叠涩层和束腰各层形式出入的尺寸。

后来又强调“如高下不同,约此率随宜加减之”,并且注明:

如殿阶基作须弥坐砌垒者,其出入并依角石柱制度或约此法加减。

可见所列尺寸只表示各部之比例,并非绝对尺寸。

因为官方颁布推广,该种形制在宋辽金时期塔基中广为流传,现存的代表案例有苏州玄妙观三清殿殿内须弥座、应县木塔三层塔心室佛台等。

应县木塔三层塔心室佛台

另外,辽、金地域内盛行密檐式塔,须弥座形制与中原地域密檐式塔有所不同,平面多呈八角形制,以山西灵丘县觉山寺塔、辽宁辽阳白塔、辽宁北镇崇兴寺双塔为代表,须弥座立面高大,由多层线脚和华丽装饰构成,成为该时期北方密檐塔的典型形制。

山西灵丘县觉山寺塔

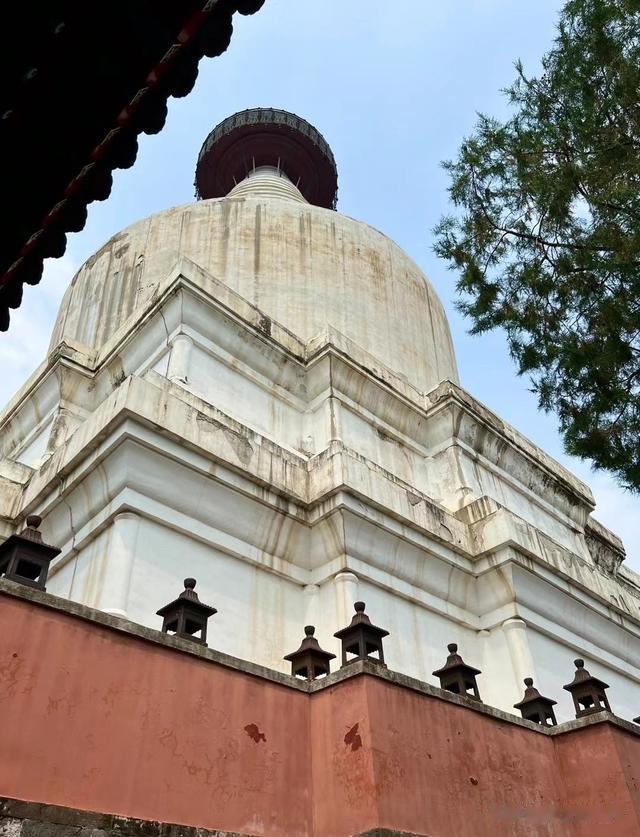

元代时期藏传佛教盛行,所建大量佛塔多为藏式佛塔,即覆钵式塔。佛塔平面形制多呈亚字形,须弥座广泛应用在各佛塔中,目前现存代表案例有北京妙应寺白塔基座、五台山塔院寺大白塔、湖北武昌胜像宝塔基座、江苏镇江昭关石塔基座等。

北京妙应寺白塔基座

相比汉式塔须弥座,藏传佛塔须弥座形式趋于简化,立面占总高比例增加,上承覆莲座,下启台基,通体白色,结构完整。

此外,因统治阶级缺乏对中原地区文化的了解,统治年代不长久,又受中亚外来文化影响,元代还出现了金刚宝座塔、单层石塔、文峰塔等少数不具代表性的塔型,其须弥座造型奇特,故而在建筑上缺少规律性。

五台山塔院寺大白塔

明清时期的官方建筑大多有须弥座,区别于唐时期很多塔身直接出自地面的做法,须弥座形制又走向简练。

根据《营造算例》第七章第五节:

须弥座各层高低,按台基明高五十一分扫除,得每分若干;内圭角十分;下枭六分,带皮条线一分,共高七分;束腰八分,带皮条线上下二分,共十分;上枭六分,带皮条线一分,共高七分;上枋九分。

这就反映了清代官方规定须弥座具体形制的做法。

明清须弥座形制十分简练,陕西泾阳崇文塔、承德须弥福寿之庙万寿塔、普乐寺八塔等均为标准的清式须弥座。

承德须弥福寿之庙万寿塔

03

须弥座纹饰知多少?

佛塔须弥座纹样较于佛座、其他建筑、构件小品等不尽相同,整体上表现形式更为精炼简洁,纹样选择更为固定统一。

依据宋《营造法式》和清《工程做法则例》,须弥座自下而上一般包括角圭、下枋、下枭、束腰、上枭、上枋等结构部位,各结构部分对应不同的纹样装饰,共同构成须弥座文化表征。

须弥座各部件图解

须弥座早期内容较为简单,大多素面无饰或少饰,深受早期外来主流文化影响。

在云冈北魏石窟浮雕塔中,可以清晰看到须弥座在中国的早期形象,整体风格朴实古拙,叠涩层数量不多,在束腰上下仅强调几层水平线条。

云冈石窟第7窟浮雕塔

但值得肯定的是,在产生早期,带有外来文化特征的莲花纹、忍冬纹等纹饰就已随佛教传播至中国,且图案形态相对成熟,比如云冈石窟从早期开始,忍冬纹就以复杂和成熟的形态出现在装饰上。

第10窟后室南壁中层,可见忍冬纹

迨至唐代,须弥座造型开始复杂起来,装饰纹样也更为丰富多样。叠涩层增多,束腰部位显著增高,并有立柱将之分成几部分,镶嵌壶门,雕刻着植物、动物或人物纹样,束腰立柱一般雕刻为“玛瑙柱子”或“金刚柱子”形。

上下枭常用莲花纹装饰,这是须弥座的标志性纹样,以仰莲和覆莲居多。

唐 华清宫舞伎须弥座

这期间,传统的忍冬纹与本土文化融合,逐步演变为具有中国特征的卷草纹饰,构图更加复杂多样,造型上注重体积感的塑造,各种花朵叶片雕刻精美,轮廓线条流畅。

在宋代《营造法式》中就有关于须弥座纹饰的详细做法,上下枋部分一般用卷草纹装饰,上下枭部分用莲瓣装饰,中间凹进部分称束腰,束腰上有壶门、混枭、角柱、间柱等装饰。

南宋 苏州玄妙观三清殿砖作神像须弥座

壸门里雕刻其他纹样,束腰转角处常采用石雕人物或狮子及其他小兽做角柱,其形态各异,雕刻精致。

比如山东聊城宋代铁塔须弥座,脚柱人物石料几经磨损,依稀可见雕刻技艺之精湛。宋朝须弥座,少了唐朝那份恢弘与气魄,多了含蓄幽雅的气质。

山东聊城宋代铁塔须弥座

元朝时期受藏传佛教和多民族文化影响,须弥座从造型和装饰方面皆出现较大变化。须弥座束腰部分变短,其角柱改称谓为巴达玛(即莲花),壶门、力神不再经常使用,莲花造型肥大,经常以花草纹样和几何图案做装饰。

从北京妙应寺白塔和江苏镇江昭关石塔的须弥座中可以看出,元代建筑艺术风格较前后历史阶段有着很大不同,出现了较大转折,是中亚外来文化影响印迹的集中反映。

江苏镇江昭关石塔

明清时期须弥座纹饰艺术表现总体上继承了宋朝的特征——形体简练、细节繁琐。

须弥座形制不再变化多样,装饰纹样也没有了唐代的灵气丰满,艺术风格走向繁缛、纤弱。须弥座束腰变短,莲花造型浑圆肥大,整体风格趋向繁琐,装饰元素常为花草和几何纹样,装饰图案生动优美,成为定式。

承德普乐寺八塔之一

清代因有官方文件统一规定,须弥座有相对固定的形制和装饰内容,装饰部分十分精美。底部圭角多用如意云纹进行装饰,束腰部位由两端飘带连接花草组成的椀花结带纹样加以雕刻,如承德普乐寺八塔须弥座,形制简练,纹样装饰却异常华丽。