记一柄“越式的吴王剑”——香港嘉德2025年春拍吴王夫差剑

这柄吴王夫差剑已著录为吴镇烽《铭图》31340=41592。[1]此剑菱形一字窄格,圆茎,茎上有两道剑箍,箍作四道凹弦纹式,箍间距较小。璧形空首,中脊隆起,两从较宽,刃棱精细。剑宽在剑身长度1/2强处略有缓收变窄,以此窄度持续向上,再缓缓聚敛成锋,锋锷完整。长47.5cm,宽4.2cm。10字铭文在剑身近格处,沿剑脊两侧分布在两从,可释为:

攻(句)敔 (吴)王夫差,自乍(作)其元用

先从锈蚀状况和附着物痕迹来看。

剑首表面有纺织品痕迹,呈条带捆扎状,剑首边缘较为光滑。剑首的近茎面,可见一周遗留的缑丝范围,作二层台状,台上又有一圈高台状凸起,包裹圆茎底部。这是接铸剑首的位置。圆茎上缑绳的横向痕迹遗留较多,另有竖向木质纤维痕迹,从叠压情况看,是先在圆茎上缠绕麻质缑绳,再以三段两合木片夹裹圆茎,又在木片外施以丝质编绦作为缑绳。上述至少是三层结构,底层原应施胶漆以为固。菱形窄格近茎的那一面,今有遗留压痕,可以表现缑绳缠绕完成时的形态和厚度。

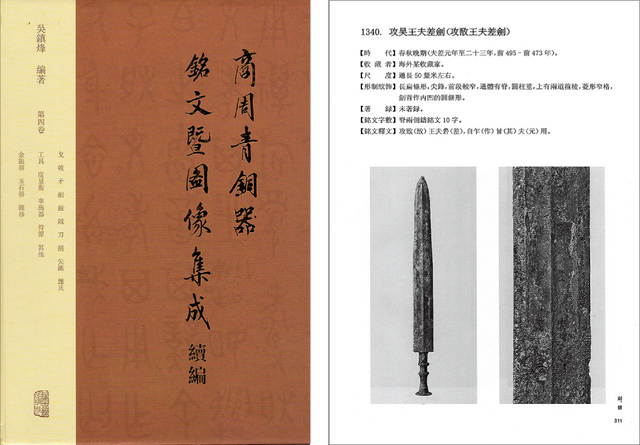

[1] 吴镇烽《商周青铜器铭文暨图像集成续编》(2016),第4册,第311页,第1340号。《商周青铜器铭文暨图像集成三编》(2020)第4册,第239页,1592号。本文简称“《铭图》”,并迳引吴镇烽先生《金文通鉴》的编号。

剑身有多处剑鞘遗痕。在近格处,有较多鞘口遗留的纵向木痕。木质剑鞘的朽痕大多在两纵靠近刃线处,中脊及两刃也有朽木痕,但不很多。两刃无明显的打磨痕迹,可知原刃以研磨抛光工艺磨砺,至今仍十分锋利。其余片状锈蚀或点状锈蚀,呈现蓝色或绿色,以及其他粘附的矿物质痕迹,大都十分自然,能结合形态与埋藏做出较合理的解释,不必在此缕叙。上述此剑的情况,可以作为以下继续讨论的基础。

至今发现的夫差剑,铭文皆作两行10字。今以《铭图》着录做为讨论范围。《铭图》中的夫差剑有24个着录号。校其重复者:[2]

17931=17943=17944

17933=31337

31340=41592(即此次拍卖者)

可删除4个编号,再除去2件扁茎剑、1件伪器不需要在这里做讨论[3],剩余17件吴王夫差剑都是圆茎的类型。依据剑格的型式,可分17件夫差剑为窄格和厚格两型,并检其图像可供观察者列为表1、表2如下。

表一:窄格吴王夫差剑

一、窄格:

1、17930,1991年8月河南洛阳市中州路北侧东周王城内东周墓(M3352),洛阳博物馆藏。窄格圆茎喇叭首。长48cm,宽4.2cm。

2、17932,1976年湖北襄阳县蔡坡12号战国楚墓出土。湖北省博物馆藏。窄格,剑茎底部有圆台高凸起,与此件同。残长37cm,宽3.5cm。

3、17931=17943=17944,香港中文大学文物馆藏。窄格圆茎喇叭首,长51.2cm,宽5.1cm。

4、17933=31337,原藏司马达甫、黄小松、陈介祺、许印林。近年《铭图》着录为31337的某收藏家藏剑,或以为即此剑重新现世[4]。窄格,中脊一棱两面坡,与两从之间有分界,窄格圆茎喇叭首。长48cm。

5、31336,2012年11月出现在澳门大唐国际艺术品拍卖会。薄格,玉首后配。中脊一棱两面坡,与两从有分界。长46cm。

6、31338,某收藏家。薄格圆茎。较完整。数据未详。

7、31340=41592,即此次拍卖者。

8、41591,某收藏家。窄格圆茎,扁平首。茎末端加粗。数据未详。

[2]17931=17943、17933=31337,见于马晓稳《吴越文字资料整理及相关问题研究》,99页、90-91页,吉林大学古籍研究所博士论文(指导教师:吴振武教授),2017年6月。

[3] 《铭图》17941,1965年山东平度县(今平度市)废品收购站拣选,山东省博物馆收藏,宽格扁条茎,形式特殊,剑宽5cm。《铭图》17940,原藏黄易、刘鹗。长条形脊,扁茎,无格与首。珊按:此器与吴越剑皆不类,可存疑。《铭图》17934,美国哈佛大学福格美术博物馆藏,厚格圆茎双箍,铭文错金,铭文不近剑格而近锋锷,王恩田、张光裕、马晓稳皆以此为伪铭,铭文仿自阮元《积古斋》10.3.4。

[4] 马晓稳《吴越剑铭拓本考证二则》之二,《文献》2019年7期。珊按:有可能是形制相近的另一剑,这里暂按同一件处理。

表二:厚格吴王夫差剑

二、厚格:

9、17935,1935年安徽寿县西门内(或传河南洛阳金村)出土。原藏于省吾,后归北京故宫博物院,现藏中国国家博物馆。厚格错绿松石,圆茎双箍,同心圆首,身饰暗菱格纹。长58.2cm,宽4.7cm。

10、17936,1949年以前河南辉县璃璃阁战国墓盗掘出土,1976年2月辉县百泉废品回收部门拣选,辉县市百泉文物保管所藏。厚格错绿松石,圆茎双箍,失剑首。长59.1cm,宽5cm。

11、17937,原藏台北古越阁,现藏苏州博物馆。厚格错绿松石,圆茎双箍,同心圆首。长58.3cm、身宽5cm、格宽5.5cm、茎长9.4cm。

12、17938,1991年4月山东邹县(今邹城市)石墙镇朱山庄村北出土,原藏邹城市文物管理委员会,现藏邹城市博物馆。厚格错绿松石,圆茎双箍。长60cm,宽5cm、茎长9.8cm,重1kg。

13、17939,某收藏家。通长60.8cm、宽5cm、剑格宽5.5cm、首径4cm。

14、17945,台湾某收藏家。厚格圆茎双箍,嵌错绿松石。有黑色菱形暗纹。长50、宽5.2cm。(无器物照片)

15、17942,原藏天津市艺术博物馆,现藏天津博物馆。厚格,细圆茎。锋、首皆残去。(《铭图》器形图误为17932蔡坡剑)

16、31339,某收藏家。厚格错绿松石,圆茎不见有箍,同心圆剑首。长58cm。

17、31341,原藏台湾某收藏家,现藏香港御雅居。厚格绿松石,圆茎双箍圆首,两从微下凹。长58cm,宽5cm。

窄格或曰薄格、菱形一字格;厚格或曰宽格、倒凹字格,这只是学界的术语习惯不同。以往的研究,有毛波先生在2016年第4期《考古学报》上发表的《吴越系铜剑研究》,将吴越剑分为三型:A型扉耳剑,B型厚格剑,C型薄格剑,A、B两型并存发展,A型的特征逐渐衰退发展出了C型薄格剑。圆茎有箍是后期B型厚格剑的伴随特征,这一特征在C型薄格剑上很少出现。这里讨论的吴王夫差剑,便是薄格剑而同时有剑箍的特殊情况。这种特殊情况,也有考古发现。毛波先生指出:

C型剑中还有一类薄格有双箍的特殊剑型,当是融合了B型剑的特征。目前发现的此类剑中时代最早的为安徽马鞍山五担岗遗址出土剑,长34.4厘米,年代约在春秋中期偏晚。其余十多件年代皆不早于春秋晚期。部分有铭王、侯剑也采用了这一形制,如曾侯昃剑和苏州博物馆新入藏的吴王余眜剑。薄格有三箍的剑仅见一件,长沙仰天湖第25号木椁墓出土剑,通长25厘米。此类剑的剑首大多为喇叭形首,少数为环形首。[5]

表三:有剑箍的窄格剑

由此可见,这件薄格圆茎有双箍的吴王夫差剑,其双箍的特征以往罕见,从前述遗迹特征可以确认的为原状,这为夫差剑的研究增添特例,尤为珍罕。

根据我最近的研究[6],仰天湖楚墓M25遣策所记的“一越着剑”即指墓中所出的薄格三箍短剑,安岗楚墓M1遣策所称的“一吴装剑”,即墓中所出的厚格剑,是吴式剑,而安岗楚墓M1的棺椁之间同时出土了薄格剑与厚格剑各一柄,薄格剑在安岗M1遣策中被称作“一素着剑”,素着剑也即越式剑。由此可知,在战国楚人的分类系统中,吴式剑即今B型厚格剑,越式剑即今C型薄格剑,古代分类与今考古分类有严整的对应。

Lot 1574

青铜吴王夫差剑

47.5×1×4.2 cm

印文:攻敔(吴)王夫差,自乍(作)其夫(元)用。

估价:HKD 3,000,000-5,000,000

出版著录:《商周青铜器铭文暨图像集成续编》,第4册,第311页,第1340号,吴镇烽,上海古籍出版社出版,2016年。

从这个重要发现可以知道,吴剑、越剑这两种类型各有渊源,发展至春秋战国吴越争霸之际,逐渐形成的两个大类型,被战国楚人分别命名为“吴装剑”与“越着剑”,指称清晰。上举那些、以及这件有剑箍的薄格剑,说明吴、越两种剑型虽各有畛域,但还是有所借鉴融合。楚贵族崇尚吴越宝剑,多畜其不同类型,以吴装剑与越着剑分别佩饰不同场合的礼仪服装。望山楚墓M1出土的越王勾践剑(WM1:G9)是厚格剑,可以说是“吴式的越王剑”;这件薄格吴王夫差剑,则可以称为一柄“越式的吴王剑”。

[5] 毛波《吴越系铜剑研究》,《考古学报》2016年第4期,518-519页。

[6] 董珊《从楚人所佩刀剑的“吴装”与“越著”谈起》,王力先生学术讲座第二讲,2025年3月7日,北京大学中文系。

文/董珊 北京大学中文系教授