满清是我国封建社会时期的最后一个政权,虽然前期的繁荣毋庸置疑,但后期的昏庸和灾难也不可否认,尤其是闭关锁国的错误政策,导致中国在世界历史上长期落后,以至于清朝末期,统治者依然沉迷在天朝上国的美梦之中时,世界其他国家已经完成了工业革命。

这个地大物博而又封建的东方国度,最终成为了列强入侵的对象,伴随着坚船利炮之下的被迫近代化,人民不得不开始自我寻找出路与国家的发展方向,就当时的中国具体状况而言,推翻满清,废除皇帝制度才能寻找其他的出路。

于是在辛亥革命之后,袁世凯作为曾经的朝廷重臣,开始和隆裕太后协商满清皇帝的退位问题,毕竟这是传承中国2000余年的封建帝制,手握皇权的清朝贵族又怎么可能轻易放弃,事件的最后,隆裕太后眼含热泪询问道“我应该跪你还,还是你跪我”。

清朝的最后一个太后

大清的国运走到了最后几任皇帝,只能用命途多舛来形容,尤其是咸丰皇帝驾崩之后,慈禧太后逐渐开始独揽大权,这是一个残害中国社会近百年的恐怖女性,当时的中国已经在列强的侵略之下变得孱弱不堪,而慈禧太后却置若罔闻,只顾自己享受天伦之乐。

当时的慈禧太后为了能抓紧手中的权力,所采用的依然是最传统的方法,政治婚姻,也就是说当时虽然有皇帝存在,但充其量也只是慈禧太后的一个傀儡而已,不仅无权过问朝政,甚至连婚姻都不能自己做主,只能默默听从老佛爷的安排。

1889年2月1日,清朝光绪15年,紫禁城里举行了一场盛大的婚礼,这是年轻的光绪皇帝娶亲的日子,而结婚的对象,就是清朝历史上的最后一位皇后隆裕,在旁人看来,她或许是一位幸运的女子,毕竟攀龙附凤是所有人都想达到的目的。

然而在当时,并不是所有的宗族女子都可以嫁给皇帝,隆裕皇后之所以能够在诸多女子之中脱颖而出,主要是因为他有一个了不起的姑姑,那就是慈禧太后,为了对光绪皇帝进行全面打压和掌控,慈禧太后连婚姻也一并为他操办了。

就这样,隆裕皇后最终嫁给了比自己小3岁的光绪皇帝,但对于隆裕皇后本人来说,内心对这段婚姻其实是充满排斥的,她已经意识到了自己只是一个工具而已,当时的光绪皇帝年轻气盛,这种青春的活力演变为政治上的冲动。

按照清朝时期的以往惯例,皇帝到了十四五岁的年纪就应该主持全国朝政,但当时的慈禧太后却将政权揽在自己手中不肯放开,光绪皇帝虽然敢怒不敢言,但始终存在抵触情绪,以至于慈禧太后将她结婚的年龄压到了18岁,并且婚后还时常派人监视和控制。

光绪皇帝从那时开始就不满意这段婚姻,这无疑也会导致皇后在宫廷中的生活不顺利,比如一次莫名其妙的大火,这件事情就发生在1889年1月16日深夜,两个人结婚之前,虽然最后成功晋升隆裕皇后的位置,但两人在夫妻生活上并不亲近,政治生活也充满对抗性。

由于皇后和慈禧太后之间的关系,导致光绪皇帝对隆裕产生了厌恶,并且两人之间存在很大的芥蒂,一言不合就会爆发激烈争吵,当然这也在所难免,光绪皇帝本身所喜欢的乃是珍妃,所以自从珍妃死后,光绪皇帝的性格就变得极其烦躁。

另外对于隆裕皇后也充满了抗拒性,哪怕是自己患病期间,也十分不待见这位皇后。

在去世前10多天,隆裕皇后前来问安,卧在病床上的光绪皇帝也草草应对,什么都没做,就让他立刻跪安,即使人之将死,对隆裕皇后也没有一丝的好感与留恋。

所以慈禧太后的一番操作,实际上是破坏了两人的婚姻,光绪皇帝一直在闷闷不乐中度过,而隆裕皇后则身为棋子,在宫中白白守了20年的活寡,浪费了自己的青春年华。

被逼无奈的隆裕太后

1908年11月14日,38岁的光绪皇帝遗憾离世,年仅3岁的溥仪继承皇位,此时的隆裕皇后理所应当晋升为隆裕太后,因为溥仪年幼,所以她有更多机会参与到政治之中,也有效仿慈禧太后独揽朝政的想法,所以在宫里上下指使。

从后来溥仪给出的回忆录来看,在慈禧太后去世之后,隆裕太后其实是有一定实权,按照溥仪皇帝的论述,正统应当是在同治皇帝这一端,而在他被过继之后,光绪皇帝的妻子实际上也成为了他的母后。

但隆裕太后丝毫不会考虑这些问题,直接把同治皇帝的三位妃子全部打入冷宫,甚至想废除母后的身份,连庶出的待遇和资格都不具备,但情况很快发生了变化,在当时的中国环境之下,清朝已经不是唯一的存在。

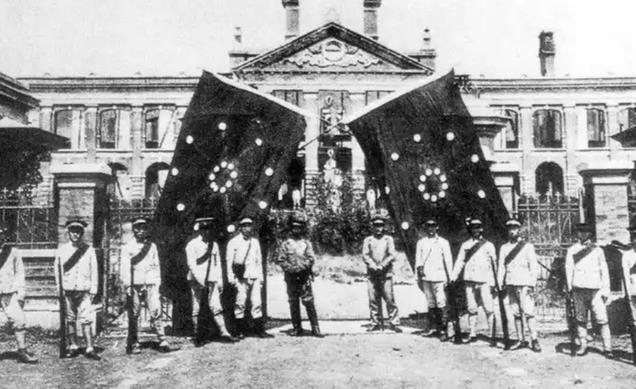

当时的国家满目疮痍,尤其是在辛亥革命爆发之后,受民主共和观念的影响,全国各省纷纷宣布独立,此时的大清王朝只能算是苦苦支撑,已经不同于当年的慈禧太后时期,在召开的御前会议上,隆裕太后感到十分无能为力。

毕竟当时的国家有一半儿已经不受自己掌控,满朝文武都在紫禁城的围墙之中自欺欺人,当时的隆裕皇太后十分懊悔,总觉得自己当年应该随先帝而去,如此就不用收拾这个烂摊子了,但目前的情况又不得不想出一个应对之策。

现在的隆裕太后毫无办法,唯一能做的就是启用袁世凯,而当时推行辛亥革命的孙中山先生也想通过袁世凯来瓦解皇帝制度,所给他的承诺就是中华民国临时大总统嗯,如今这两人的举动正中袁世凯的下怀,对于袁世凯而言,这是从中渔利的最佳方式。

就目前的处境而言,三方势力的心中都有各自的小算盘,对于孙中山来说,为了确保辛亥革命的果实,迫于资产阶级的软弱性和妥协性,他不得不选择拉拢袁世凯这位朝廷大臣。

而对于隆裕太后来说,在炮火连天的当下,清王朝的灭亡和失败已经成了不可逆转的大局势。

想要重新让这些已经独立的地区回到清王朝的统治之中,已经是不可能的事情,她所希望的,就是在尽可能的范围内为自己争取最大的利益,而期间唯一的筹码,就是以宣统皇帝退位。

多方面商讨与质问

在密切商议和讨论之后,在1912年12月,隆裕太后做主,接受了袁世凯所提出的《优待清室条件》,在紫禁城的养心殿颁布了退位诏书,这是影响中国历史的一个重要决定,意味着我国2000多年的封建帝制正式结束。

与此同时,隆裕皇太后还允许袁世凯组织临时共和政府,对于皇太后而言,这已经是最大的让步,其实这一决策对于国内而言还是有积极意义的,清朝皇族的退让避免了国内可能爆发大规模战争的潜在隐患,保存了有效的革命力量。

就连孙中山先生也十分赞同隆裕皇太后的做法,不过对于隆裕皇太后而言,自己所签下的并不是一纸诏书,毕竟这也意味着自己从此放弃皇权,舍弃高高在上的地位和贵族的身份,与城外的平民百姓再没有什么差别。

另外对于她而言,其实带有一定的亡国之恨,毕竟这种交出皇权的做法有愧于列祖列宗,所以内心也有很大的不甘,这场言语之间的针锋相对和谈判之中,袁世凯无疑是最后的赢家。

隆裕太后虽然将权力交给了他,但心中也充满了不服气,有一次也曾满含热泪质问道,今后见面是我跪你还是你跪我呢?不得不说袁世凯当时的反应十分精彩,面对皇太后的提问,他选择了当场下跪,并且虔诚地说道“你永远是我的太后,我永远给您下跪”。

隆裕太后在朝中早已经历了大风大浪,习惯了喜怒不形于色,对于袁世凯这般夸张的举动也没有表现出什么,待退朝之后,袁世凯一出门,就立刻赶去身上的灰尘,并且表现得十分焦急。

从这里不难看出,他为人十分毒辣,在没有真正掌握实权之前,十分懂得委曲求全,并不会有太多的感情色彩外露,出门加灰尘一拍,体现出了袁世凯无限的自信,毕竟自己是即将掌权的大总统,到时候的中华民国将是自己说一不二,所以简单的下跪不在话下。

最终隆裕太后也没有因为袁世凯的态度而改变自己的看法,伴随着江山丢失,她的心情很快陷入了空前的沉闷之中,不久之后就郁郁而终离开了人世。

渴望大权独揽的袁世凯,最终也没能在真正意义上掌控中国,他皇帝的美梦最终成为泡影,当年的从容与自信,也伴随那可望而不可及的龙袍一去不回。

参考文献

[1]哈恩忠.清朝最后一位皇后——隆裕皇后[J].中国档案,2015,(10):74-75.

[2]刘静.晚清皇嗣与大礼议之争[D].华东师范大学,2020.DOI:10.27149/d.cnki.ghdsu.2020.000837.

[3]日青.清朝最后一个皇后[J].紫禁城,1980,(03):22-23.