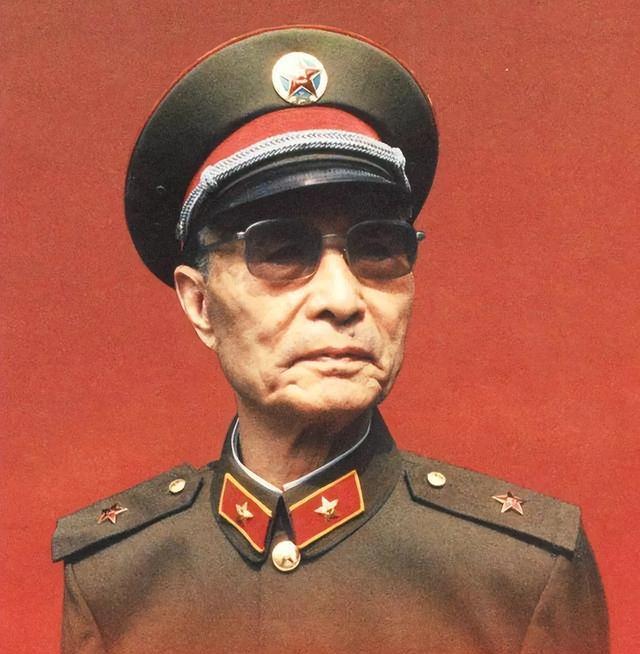

1982年那会儿,国家进出口管委会的副主任江泽民,特意跑到张爱萍上将家里,想求他一幅字画。有书法专家是这样夸张爱萍书法水平的:

张爱萍书法了得,特别是行草,那真是一绝。他说自己学的是唐代狂草大师张旭和怀素的风格,写起来笔走龙蛇,流畅得很。他的字儿飘逸又豪放,结构紧凑,看起来动感十足,英气逼人,挥洒自如,就像山呼海啸一样连绵不绝,又像缠绕的游丝,收放都恰到好处。

不过,江泽民找张爱萍求字,说是要给老爹立碑,张爱萍一听,眼眶立马就湿了。他特别吃惊地说:“泽民啊,我压根儿没想到,你老爹是革命烈士江上青,你居然是他的儿子。”说完,张爱萍二话不说,起身就往书房走,拿起笔就写了“江上青同志之墓”这几个字。

江泽民找张爱萍给老爸写墓碑,主要是因为老张和他老爸以前是战场上一起拼过的兄弟。说起来,江上青这个人,他的人生经历可不简单,有啥传奇故事呢?张爱萍和江上青又是咋认识的?我翻了翻资料,发现江上青其实有两个“老爸”,一个是亲爹江世俊,另一个是养父,也叫江上青。

从江上青他闺女江泽慧写的一篇文章里,咱们知道了背后的故事。2009年,是江上青离开我们70年的日子,闺女江泽慧写了篇纪念文章,叫《想念我爸江上青》,里面说了老爸走后家里的情况。她是这样写的:

江家上下对老爸的离去心里都难过极了,老妈更是伤心得不行。大伯江世俊和大伯母吴月卿决定让他们家的老二泽民来给老爸延续香火,做嗣子。从那以后,13岁的泽民,也就是我三哥,就开始管我妈叫‘娘’了。

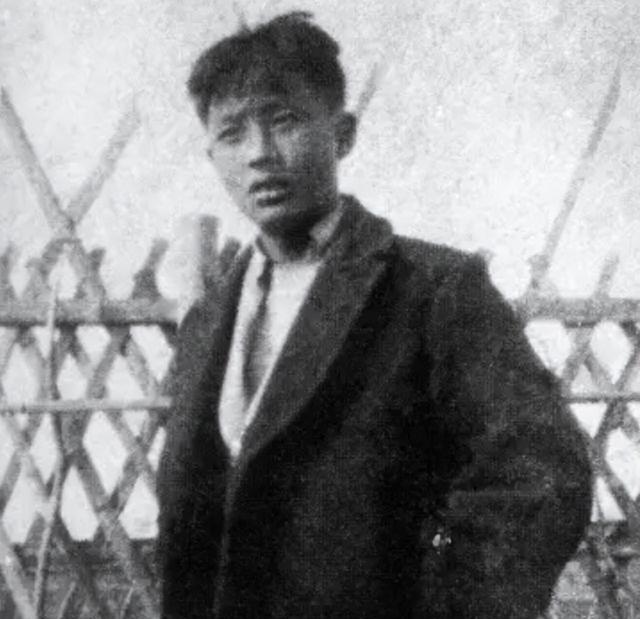

换句话说,江上青和江泽民其实是叔侄俩。江上青,他原来的名字是江世侯,1911年4月10日在江苏扬州出生,他在家里排行老二,他有个哥哥叫江世俊,兄弟俩从小关系就特别好。他们家是个书香门第,世代行医,江上青的父亲江石溪特别有才华,写诗、书法、音乐样样精通,特别是吹箫笛、唱昆曲、画山水画,都很拿手,他还会很多种乐器的演奏。

江上青打从8岁那会儿起,就开始琢磨唐诗、古文这些老学问,慢慢地,他写的文章那叫一个漂亮,真是个小学霸。进了青少年时期,受老爸和身边人的熏陶,江上青心里头种下了正义的种子,还一门心思追求爱国进步的理念,这些想法啊,悄悄给他日后投身革命铺了条路。

1927年那会儿,江上青考上了南通中学,没多久就加入了中国共产主义青年团,开始热心参与学生活动。到了第二年夏天,他又转学到了扬州高中,还是一样热衷于学生运动。他带着同学们走上街头游行,还印发传单,就是要把国民党反动派那套黑暗统治给曝光出来。没想到,这么一来,他就被抓进监狱了。

经过老爸的多番努力,江上青终于从牢里出来了。虽然被抓进去那会儿,他差点连命都没了,但他没被吓倒,反而变得更加有干劲,一头扎进革命里。他还把自己的名字给改了,叫江上青,这个名字是从唐诗里“曲终人不见,江上数峰青”这句诗来的,他用这个名字提醒自己,革命的路还得继续走下去。

出狱之后,江上青以前念书的中学怕他再带着学生们去街上闹事,就直接把他开除了。到了1929年,江上青去考上海艺术大学,结果考上了。刚入学没多久,他就加入了中国共产党,紧接着就被选为这所大学的地下党支部书记。那时候的上海,白色恐怖满天飞,但江上青可不怕,他还是继续搞学生运动。

那个冬天,因为有人背叛,江上青在上海参加党的秘密聚会时,又一次被抓了,被关进了提篮桥监狱。在牢里,江上青压根儿没把自己的安危放心上,他写了好多激励大家继续斗争的诗。就像那首写监狱里绝食抗争的《饿是力量》,就是那时候写的。

我们手头能用的“武器”,就是在没了机器、锤子、刀子,还有歌声和舞步之后,大家都认定饥饿就是我们的力量。那急切的呼喊从铁栏杆缝里挤出来,在像怪兽一样的监狱四周回响,穿过厚厚的狱墙,汇聚成响彻天地的声音:为啥不让我们吃饱?我们要活下去的权力!这是每个人的心声,也是大家共同的呐喊。肚子空空如也,上次吃东西已经是五天前了,我们藏着躲着,还挨鞭子,生命之火一点点熄灭。但我们那带着颤抖的声音依然刺耳地延长着,因为胜利就在眼前。毕竟,在没有那些工具、歌声和舞步的日子里,大家都坚信饥饿就是我们的武器。

1931年年初,江上青终于走出了监狱的大门,但他在里面遭了不少罪,落下了严重的哮喘病根。身体状况实在太差,他只好去南通大哥那儿养病。在那段日子里,江上青心里还是装着组织,而且还写了不少诗歌。休息了有小半年,江上青的身体状况慢慢恢复了。

看到国家内外交困,江上青心里特别着急,他连着两次找党组织,希望能分配点任务给他。到了那年8月份,党组织派人给江上青带了话,说上级安排他去上海暨南大学社会学系当旁听生,同时还让他继续负责学生运动的工作。

在暨南大学那会儿,江上青结识了李达、邓民初还有许德珩他们,开始深入钻研马列主义。到了1931年,“九一八”事变一出,东三省被占了,江上青气得不行。他一连写了好多首诗,都是讲革命的,说要跟敌人抗争到底,不死不休。

1932年,上海一·二八事变一闹起来,江上青立马又带着学生上了街,喊大家抗日,还鼓动大伙去前线看望打鬼子的战士们。他忙前忙后,累得不轻,再加上受了风寒,直接病倒了,起不来床。没办法,上头看他这样,硬是让他回老家扬州养病去了。

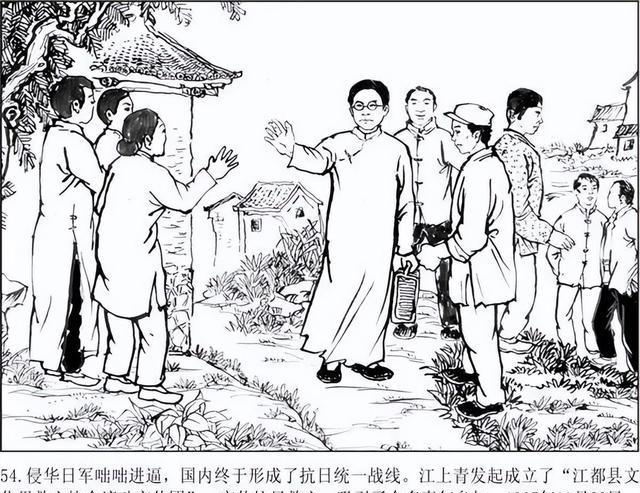

养病期间,江上青也没停下来,他不是自己就是和别人一起搞了好多进步的刊物,像《新展望》、《读写天地》、《抗日先锋》这些,传播革命思想,呼吁大家抗日救国、热爱祖国,还大力发动扬州的年轻朋友们参加革命。到了1937年卢沟桥事变发生后,沪宁线上的几个城市一个个被日军给占了,江上青觉得得赶紧行动起来。

接着,江上青他们弄了个江都县文化圈救国宣传小分队,大家都叫它“江文团”。这个小分队的目的就是为了留住那些革命的老将,把想上进的年轻人拢一块儿,一起努力救国。在成立的那天,江上青站出来给大家打气,他讲道:

根据我多年的革命宣传经历,光是我们这几个人在城里吼几声,那是远远不够的。中国是个大农业国,老百姓大多数都在小城镇,在农村。咱们得跑到那些地方去,把我们的抗日想法说给他们听。当然,军队和政府机关也不能落下,得去那里宣传,去动员。只有把千千万万的国人都动员起来,我们的民族抗战才有真正的盼头,我们才能拥有无敌的力量,把日本帝国主义赶出去!让那东方的狮子醒过来,发出响彻云霄的咆哮!

1938年8月份,江上青收到了上级的任务指派,他到了中共安徽省工委的手下,跑去了大别山那块地方,主要负责搞抗日宣传。盛子瑾呢,他是黄埔军校第六期的学员,跟军统的大头头戴笠走得挺近,因为他老婆就是戴笠的表妹。不过啊,盛子瑾在六安那阵子,跟管着安徽的桂系军阀集团关系不太好,老有摩擦。

这时候,第五战区的头儿,也是安徽省的老大李宗仁下了命令,让盛子瑾去皖东北管事。他得担任安徽省第六区的行政头头、保安司令,还要当五战区第五游击纵队的司令和泗县的县长。自打1938年5月徐州被日军攻下来后,皖东北好多地方都被日军给占了。

盛子瑾想在皖东北站稳脚跟,打算请中共的人一起去。这事儿被当时中共安徽省工委的头儿张劲夫知道了,他立马就去找了江上青。张劲夫讲:“组织上已经打听到,盛子瑾两口子跟戴笠走得很近,不过他还算有点抗日爱国的心。现在盛子瑾表面上请我们去帮忙,实际上是想借我们的力量来壮大自己。”

张劲夫对江上青讲道:“瞧,眼前这可是个大好时机。咱们得赶紧抓住机会,派些同志去皖东北那边,搞个抗日民主根据地。我听说你以前搞过学生运动,还帮忙组织了抗日救亡的宣传队伍,挺有经验的。所以啊,我们跟上面商量了下,都觉得你挺合适干这活的,就决定派你去挑这大梁了!”

江上青爽快地答应了任务,张劲夫随即递给他两份重要文件。一份呢,是中共安徽省工委派到盛子瑾那里的工作人员清单;另一份,封面上赫然写着“机密”,里头装的是中共皖东北特别支部的成员名单,而江上青正是这个支部的领头人,也就是书记。

皖东北特别党支部的主要职责包括下面几点:要和盛子瑾搞好关系,一起做好统战事儿;使劲儿扩充党员人数,把地方党组织给整合起来;得把老百姓都动员起来,培养一批能抗日的能手;还得琢磨着怎么拉起一支抗日队伍,在皖东北那块儿建个抗日的大本营。

1938年11月份,江上青带着中共皖东北的一个特别小组,还有安徽省抗敌动员委员会的第八工作队,总共30几号人,跟着盛子瑾的队伍从六安走到了皖东北。江上青这人本事大,没过多久,盛子瑾就很看重他了。

盛子瑾心里头老琢磨着怎么在皖东北把自己的势力给搞大,但手头那点嫡系兵马和枪炮实在有限,让他挺犯难的。江上青这人挺机灵,摸透了盛子瑾的心思。他借着自己是国民党安徽省第六行政区专员公署的秘书,还挂着保安副司令和第五游击纵队司令部政治部主任的头衔,给盛子瑾支了两招。

第一条建议是,让盛子瑾考虑搞个皖东北的军干校,好培养些自己的得力助手。盛子瑾一听就点头了,他自己当上了校长,不过学校里的那些具体活儿,都是江上青在忙活。外头人都以为这是国民党一个将领开的学校,可实际上,江上青悄悄地把不少中共党员放到重要岗位上,就这样,秘密地给新四军培养了2000多名中坚力量。

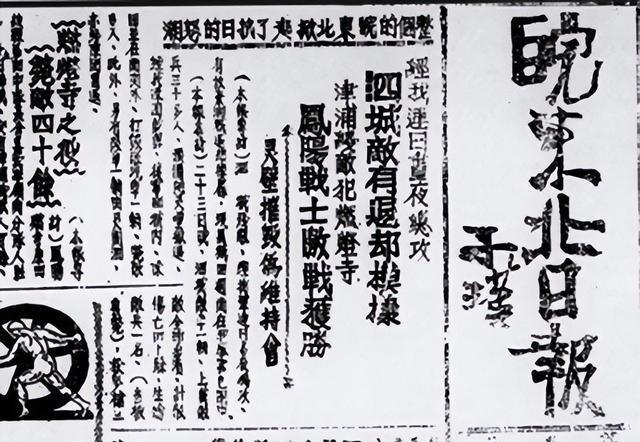

在负责皖东北干校工作的时候,江上青搞了个叫《皖东北新报》的报纸。他自己动手写重要的评论文章,里面讲了很多共产党抗日的主张和打仗的经验,还印了毛主席的《论持久战》这篇文章。以前当过中国人民解放军蚌埠坦克学院院长的朱海峰,他以前就是这所干校的学生。根据他在2011年的说法,江上青在那时候至少带出了600多名年轻的干部,这些人后来大都成了共产党在皖东北地区的重要人物。

第二个建议就是,告诉盛子瑾得赶紧和共产党搭上线,一起把皖东北的抗日民族统一战线做大做强。那时候,皖东北那块儿共产党的抗日队伍有这些:淮南那边是新四军五支队的罗炳辉带着的人;津浦路西则是新四军六支队的彭雪枫部队在;再往北看,有八路军的苏鲁豫支队,是胡炳云和孙象涵领导的,还有山东军区的钟辉南进支队、李浩然的先遣支队等等。

盛子瑾一开始挺纠结的,但江上青一直不停劝他,最后他终于拿定主意,派人去跟中共那边搭上线。他自己还动手给新四军六支队的司令员彭雪枫写了封信,说希望两边能联手,一起把皖东北地区打造成国共一起抗日的好榜样。

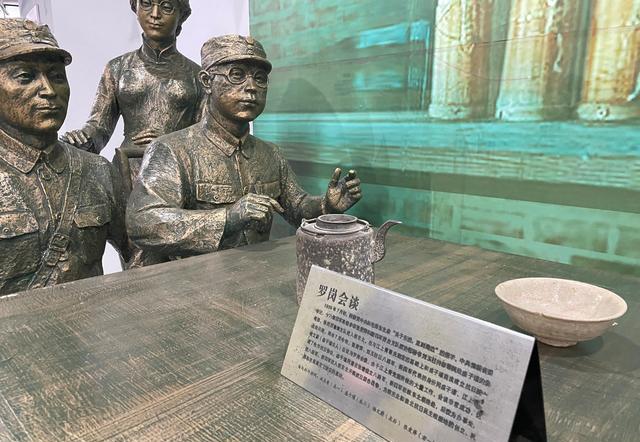

1939年3月份,皖东北特委正式组建起来了,杨纯挑起了特委书记的大梁,江上青也被点为特委的一员。没过多久,豫皖省委的一把手张爱萍,他还是八路军的高级参谋呢,和新四军游击支队的政治部秘书刘玉柱,俩人悄悄地来到了皖东北。他们在泗洪县双沟镇的罗岗村,跟盛子瑾碰了头,那会儿江上青也在旁边参与。

这次秘密碰头会结果非常好,盛子瑾点头答应了中共在皖东北张塘镇设八路军和新四军联络站的事。杨纯后来提起这事时说:“我党和军队能那么快在皖东北的敌占区站稳脚跟,接着建起皖东北抗日根据地,还打开了苏皖的新局面,这可全靠江上青有远见,又肯下功夫。”

在这次会面里,江上青和张爱萍认识了,后来两人成了好朋友,江上青很帮忙张爱萍他们在皖东北的工作。另外,他还悄悄安排抗日宣传队跑到皖东北的村子里,给老百姓讲解共产党对抗日的看法,还有他们搞的那个抗日民族统一战线的政策。

看着共产党领导的革命队伍在皖北地区日渐强大,国民党反动派心里头那是越来越不痛快,特别是江上青,他们恨得牙痒痒,把他当成了必须要除掉的对手。1939年8月29日那天,江上青在泗县的刘圩镇小湾村,不小心撞上了当地地主的反动武装,结果被打中了好多枪,英勇地丢了性命,那时候他才28岁。

江上青年纪轻轻就走了,这对我们党在皖东北建立抗日根据地来说,真是个大打击。消息一出,党里立刻给江上青办了个大追悼会,之后把他的遗体安葬在了泗洪县崔集。江上青一走,他老婆王者兰心里头那个难受啊,简直没法说。为了纪念丈夫,她写了首诗,叫《七律·悼江上青》。全诗是这样的:

坏消息传遍四方惊,才华没展心里痛。十年豪情撼天地,一片忠心照乾坤。定要抚养孤儿继遗愿,誓除恶人报大恩。黄沙之中英雄逝,石碑之上名永存。

江上青和王者兰只有两个闺女,没生下儿子。所以,大哥江世俊跟老婆商量后,决定把自家的二小子江泽民过继给江上青。那天,江世俊带着13岁的江泽民,走到弟媳家里,指了指江上青的遗像,对儿子说:“小子,你得记住,从今儿起,他就是你爹了!你得接着你爹的班,跟他一样,给老百姓做点大好事!”

1982年的时候,江苏省委还有泗洪县委一块商量,把江上青的墓挪到了泗洪县的烈士陵园。这样一来,就有了前面提到的那件事情:江泽民找张爱萍,请他给自个儿的父亲写墓碑上的字。

2009年9月,中国庆祝新中国成立六十周年大日子时,江上青光荣上榜,被列为“为新中国建立有重大贡献的100位英雄模范”之一。