封建王朝中,不同派别的朝臣之间常常为了争权夺利而进行朋党之争。

东汉时,士大夫、贵族为一派,宦官为另一派,进行朋党之争,最终造成的党锢之祸动摇了汉朝的根本。

明朝时的东林党与阉党之争,让大明王朝快速沦陷。

唐太宗时期,也有人想要结党营私,不过李世民是一个雄才大略的君主,靠着自己的政治手腕,将有这一妄念的人都镇住了。

到了唐朝末年,君主无力抑制朋党的发展,持续约40年的牛李党之争,加速了唐朝的灭亡。

牛李党之争产生的条件要追溯到唐玄宗时期。

那时候,唐玄宗沉迷享乐,将大权交给了杨国忠,使得皇权衰弱,这也导致了后续的一系列问题。

在安史之乱后,由于朝廷的财政匮乏,导致藩镇割据的问题依旧没有解决。

地方节度使想要将权力伸展到中央,而宰相又想要保护自己手中的权力,因此中央和藩镇会有争斗。

唐玄宗李隆基

在中央和中央朝廷官员之间,也因为利益的关系而联合节度使,或者出现争权夺利、敛财等现象。

一向在党争中活跃的宦官集团,也迫不及待的参与了进来。

因此,多股势力参与之下,官员们便纷纷开始为了一己私利拉帮结派,党争愈演愈烈,却也没有明确分为两股势力。

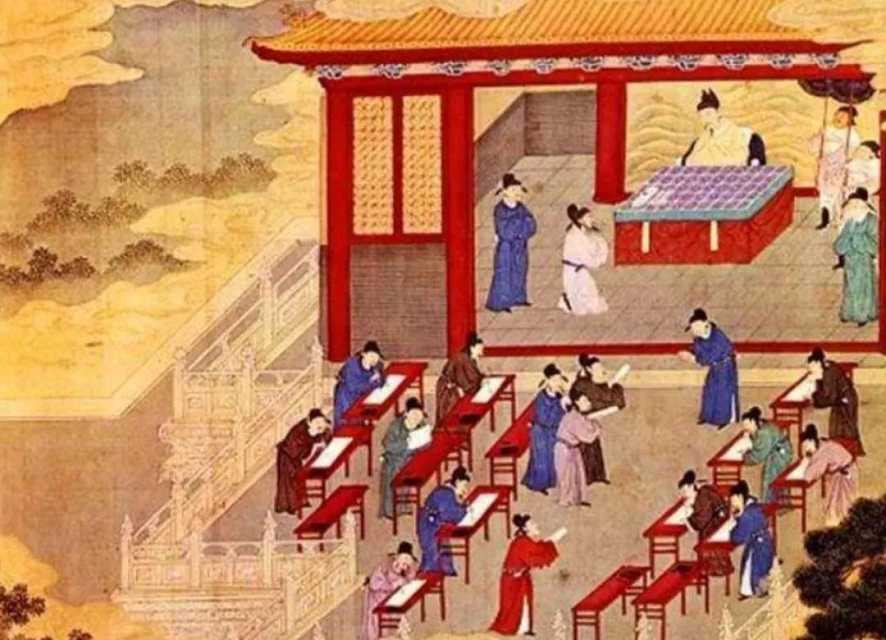

牛李党之争的真正起源为唐宪宗时期,谁也没有想到,一场考试,竟然会引出了这场腥风血雨。

牛僧孺、李宗闵两个举人,按照考卷的要求,在上面指出了朝政的不足之处,言辞犀利。

考官看了文章后,非常认同两人的观点,便按照规矩向唐宪宗举荐,唐宪宗也很欣赏这两名学子的才华。

没成想,这事偏偏让李吉甫知道了。

由于朝中的政事大多是由宰相李吉甫做决定,看到有人对自己的决策不满意,揭露自己的弊端,李吉甫记恨在心。

因此,他委屈的向唐宪宗诉苦,污蔑牛僧孺、李宗闵两人是因为和考官有私人关系,考官才故意“照顾”。

唐宪宗想着日后还要仰仗李吉甫为自己办事,便把考官降职,且不予录用牛僧孺、李宗闵二人。

朝中对李吉甫政策早有不满的大臣听说了此事后,纷纷写奏折为牛僧孺、李宗闵等人叫屈。

看到群臣激愤,唐宪宗便又在压力之下贬了李吉甫的官职,让他去担任淮南节度使。

这时候朝中也有一部分对李吉甫友好的大臣,和反对李吉甫的大臣天然成为了对立。

当然,这只是开始,毕竟牛僧孺、李宗闵两人还未入朝。

牛僧孺、李宗闵被朝廷加入了录用的黑名单,也只能通过给藩镇节度使担任幕僚等职位暂且谋生。

在四年后,李吉甫去世,牛僧孺、李宗闵才开始受到朝廷的任用,两人凭借着自己的能力,官运亨通。

在朝堂上,李吉甫的儿子李德裕一直看牛僧孺、李宗闵不顺眼,而牛僧孺、李宗闵也因为当年的事情,心中满怀怨气。

渐渐的,在李德裕身旁集结了一批人,他们大多是权贵后人,被称为“李党”。

而牛僧孺、李宗闵两人的身边,大多是进士出身的普通人,被称为“牛党”。

唐穆宗长庆元年,科举主事钱徽是一个贪婪的人,答应了为段文昌、李绅走后门,可后来又因为私人关系,选择了李宗闵的女婿苏巢等人中榜。

这可把榜上无名的段文昌、李绅气得不轻,因此两人告发了主考官的请托事宜。

李绅是李党的核心成员,因此在唐穆宗询问时,李德裕也表示这事是实情,并且怀疑考试的公正性。

唐穆宗派白居易等人进行复试,结果发现中榜的人里面,只有三个人勉强合格,另外的十一个人,都没有什么能力。

因此,唐穆宗大怒,将钱徽、李宗闵贬官。

这事是两大阵营的初次交锋,李宗闵自然不会忘记此仇,牛李党之争渐渐拉开了序幕。

有来有回的较量公元822年,属于牛党的李逢吉成为了宰相,他排挤李德裕,通过种种手段,将其贬为了浙西观察使。

在好友李逢吉的帮助下,牛僧孺成为了宰相。

虽然浙西因为战乱而满目疮痍,但是李德裕很有实干能力,短短几年,将浙西治理的很富裕。

公元829年,李德裕重新回到了长安,担任兵部侍郎一职,宰相裴度十分欣赏李德裕,便向皇帝推荐他担任宰相。

四年前,牛僧孺已经因为对唐敬宗沉溺享乐,让宦官和奸臣把持朝政而失望,自请外任武昌节度使,因此这时候牛僧孺对李德裕构不成威胁。

但是李宗闵却靠着宦官的关系,而当上了宰相,双方较量一番后,李德裕被排挤为西川节度使。

远在鄂州的牛僧孺因为抟泥制砖,解决了土地松软,不容易筑墙的问题,从而让百姓从频繁修筑城墙的劳役中解脱了出来。

公元830年,牛僧孺在李宗闵的举荐下,回到了朝中,裴度辞去了宰相之位。

到了西川的李德裕,极力发展民生,但是吐蕃多年来肆意骚扰,成为了李德裕以及历任西川节度使的心头之患。

特别是吐蕃的维州易守难攻,西川守军想要反击,却始终不成功。

幸运的是,维州守将,竟然率领着300人,表示愿意献城投降大唐。

李德裕高兴极了,将大家伙请进来好好款待了一番,并且将此事报告给了朝廷。

原本唐文宗也很高兴,特地召集群臣来商议一下,这本是没有什么争议的事情,毕竟天上掉馅饼,谁不愿意要呢?

可是牛党成员牛僧孺却站了出来,持反对意见,他认为大唐应当守信明义,不能因小失大,若是吐蕃因此发怒而攻打过来,就得不偿失了。

这本就是因为朋党之争,而故意不想让对手立功,可是唐文宗竟然同意了牛僧孺的看法,让李德裕将降将及其亲属都放回去,任由吐蕃处置。

吐蕃并没有和大唐客气,直接将这些人都给杀了,还嘲笑讽刺唐朝。

这件事影响挺恶劣的,以后吐蕃恐怕也不会有想要投降唐朝的降将了,毕竟有前车之鉴。

事后,吐蕃又违约攻唐,反应过来的唐文宗又把牛僧孺贬了,让李德裕回长安当官。

牛李党之争,让双方在面对问题时无法以朝廷的利益为先,反而更注重打压对手,朋党之害,可见一斑。

牛李党原本有一个和解的机会,京兆尹杜悰曾经给李宗闵出主意,让李德裕来担任御史大夫,借此示好,缓解牛李党之间的矛盾。

李宗闵点头同意了此事,于是,杜悰就前去和李德裕沟通,李德裕也很高兴。

可是多年恩怨,早已经牵扯了太多东西,哪里又是那么容易化解的呢?

在手下人的强烈反对之下,李宗闵又反悔了,导致李德裕更为愤怒,认为这是牛党故意戏耍自己。

公元833年,李德裕再次掌握大权,成为了宰相,他迅速进行了复仇,将牛党的成员都降职为地方官,李宗闵也遭到了弹劾,担任山南西节度使。

一年后,由于朝中宦官势力的帮助,李宗闵再次成为了宰相,而李德裕,被外放为镇海节度使。

此时此刻,李德裕开始反思,自己一直以来都过于清高了,不屑于结交宦官,才导致自己多次失败,因此,他开始放下身段结交宦官。

有了宦官相助,李德裕很快就回到了京师,受到唐武宗的重用,担任宰相。

李德裕想要趁着自己大权在握的时机一次性铲除牛党的首脑。

在公元843年,刘从谏去世,他的侄子想要“继承”昭义节度使这个职位,所以秘不发丧。

在朝廷明确拒绝下,已经抢走兵权的刘从谏之子用武力手段威胁朝廷,这就是昭义之乱。

李德裕解决了昭义之乱后,便污蔑牛僧孺、李宗闵等牛党部分成员和昭义之乱有关,原本这是应该砍头的死罪,可是在宦官的帮助下,大事化小,牛僧孺两人只是被贬官。

在李德裕当政的几年时间里,办了很多政绩。

征服了回鹘,铲除了宦官势力,解决了内忧外患。

裁撤了数千名冗员,减少了政府财政支出。

拆毁数千座寺庙,命令僧尼还俗,增加了四十多万纳税人。

原本唐朝在唐武宗和李德裕的合力下,是呈现中兴之势的,可是唐武宗又去世了。

公元846年,唐宣宗继位,因为早就对李德裕有偏见,便把他一贬再贬。

同年,李宗闵去世,第二年,牛僧孺去世。

在公元849年,李德裕去世。

就这样,双方相争,两败俱伤,李党核心成员都被贬到了地方,而牛党也元气大伤,这一场朋党之争结束了。

李党当权,则极力提拔李党成员,贬牛党成员,而牛党执政时,也是一样的做法,最终让宦官和藩镇趁机做大,让唐朝的统治危机加大。

长达40年的党争,让朝中重要职位都被牛党或者李党的门生故吏霸占了,真正有贤能的人得不到重用。

不管是谁当权,都迫切的推行自己的主张,让朝堂的很多政策,经常改变,折腾得民不聊生,社会上各种矛盾十分尖锐。

最终导致大唐摇摇欲坠,更加快速的走向了灭亡的道路。