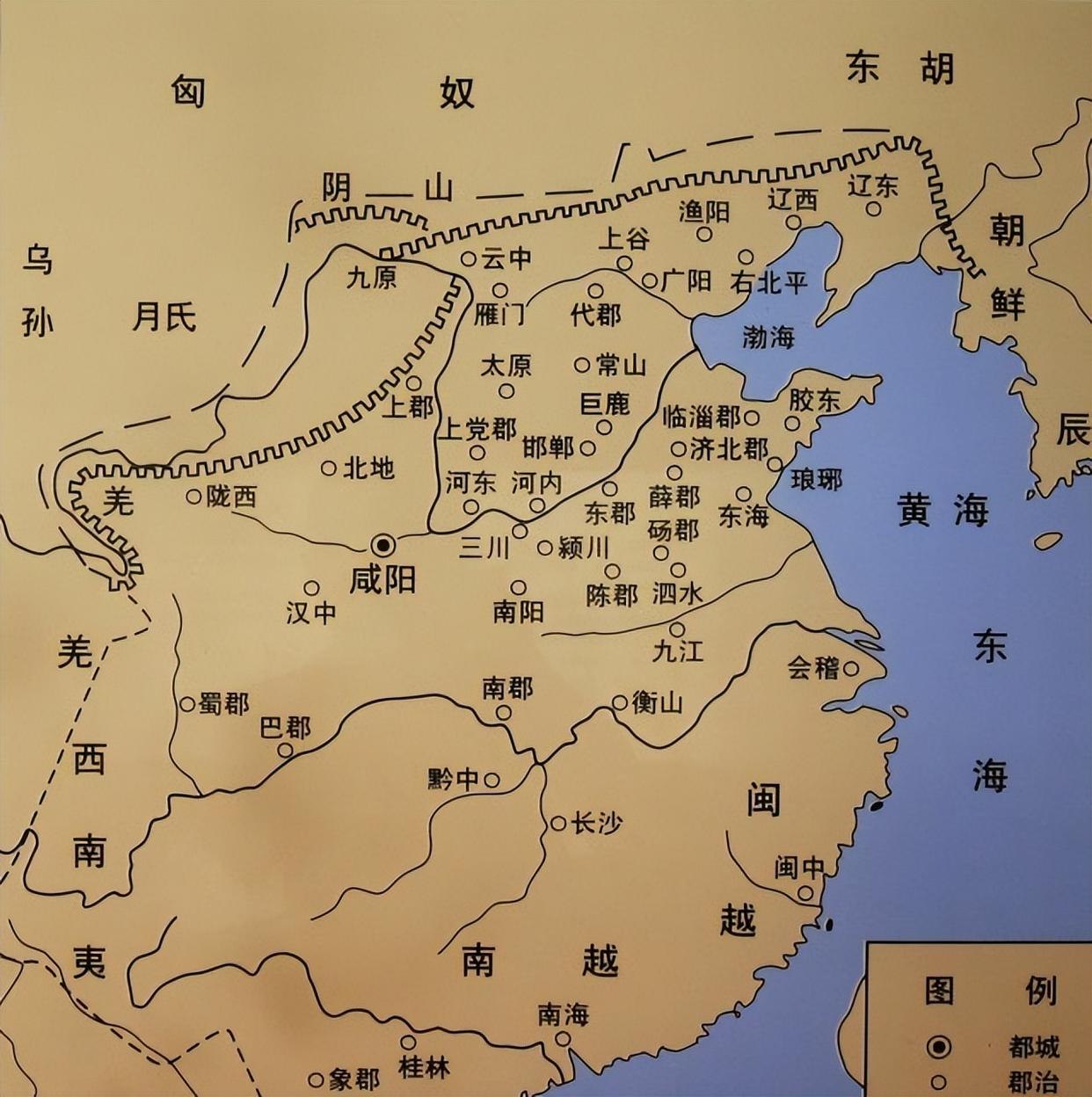

战国末年,匈奴与东胡在草原兴起,与之毗邻的燕、赵、秦三国深受其害。就绝对实力而言,匈奴与东胡还不是中原国家的对手,燕将秦开、赵将李牧、秦将蒙恬都曾击败北方的游牧民族,但战胜的三国无一例外的都选择了以守代攻,不惜耗费巨大民力修筑长城。秦始皇统一六国后,将原有长城联结起来,东起辽东、西至临洮,绵延万余里。

秦长城

在秦朝以后,中原王朝沿着秦长城的走向,不断的整修巩固这道防线,万里长城也成为了中华民族的精神图腾。但在另一方面,蜿蜒万里的长城却也在中华帝国内部分隔出了中原与草原两个对立空间,如果不能跨越长城,将中原与草原紧密的联系起来,在19—20世纪的现代民族国家构建中,中国将失去近一半的国土。辛亥革命时的汉、满、蒙、回、藏五族共和的局面也就不会出现了,满族、蒙古族和大部分回族,乃至部分汉族都将成为外国人。幸运的是,中华民族在建立民族国家的前一刻,跨越了长城南北,完成这一大业的是中国历史上最后一个大一统王朝—清朝。

在清朝入主中原的过程中,满蒙关系起到了至关重要的作用。崇祯二年(1629年),皇太极借道蒙古,绕开明军重点布防的关宁锦防线,出其不意的突破长城,直逼京师。四年后,皇太极设立蒙古八旗,将蒙古军事力量纳入麾下。彪悍的蒙古骑兵成为了清朝开疆拓土的急先锋,在清朝入主中原的征战中立下了汗马功劳。更为难得的是,到了清朝末期,国内太平天国、捻军逐鹿中原,国外列强武力叩关,蒙古依旧力挺清朝,科尔沁郡王僧格林沁率领所部骑兵与各路敌军打成一片,直至丧命沙场。清朝究竟使了哪些手段,让中原王朝头疼千年的游牧民族改头换面,成立朝廷的中流砥柱?

清朝版图

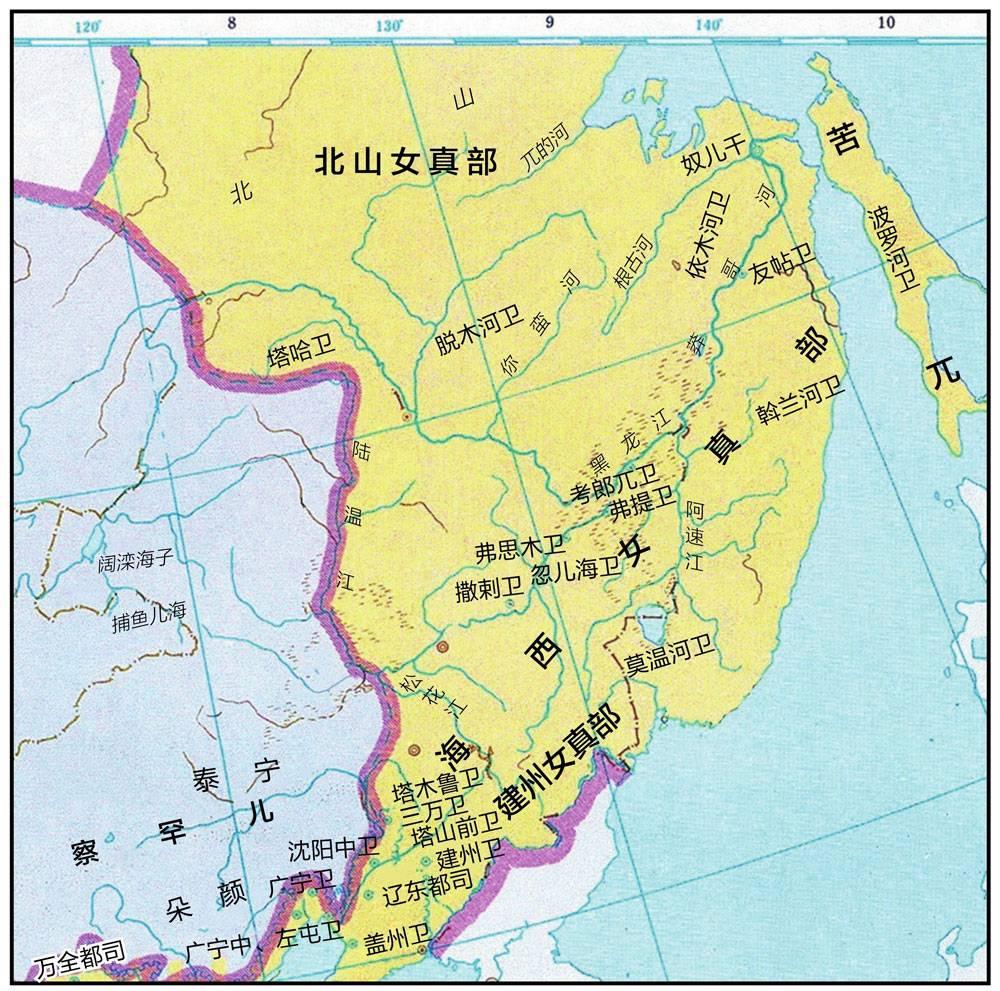

在瓦剌衰落后,鞑靼部的达延汗再度统一蒙古,为便于管理,达延汗将属地划分为左翼三万户(察哈尔万户、兀良哈万户、喀尔喀万户)和右翼三万户(鄂尔多斯万户、土默特部万户、永谢布万户),左翼三万户分布于大兴安岭南部,以察哈尔为首,由达延汗亲自坐镇,右翼居于河套一带,派三子巴尔斯博罗特为济农(副汗)驻鄂尔多斯万户。明朝后期,右翼三万户中的土默特万户俺答汗(达延汗之孙)兴起,向东扩张,逼使察哈尔部东迁至辽东西拉木伦河以北,驻牧于从宁前广宁到开原一带,开始与女真人有了接触。

在清太祖努尔哈赤建立后金的同时,蒙古左翼实现复兴,察哈尔部的林丹汗于崇祯元年(1628年)征服了土默特部,统一了漠南蒙古。明朝看到了蒙古的战略价值,便拉拢林丹汗夹击后金。早在统一漠南蒙古之前,相邻而居的蒙古与女真就爆发了冲突。万历四十七年(1619年)后金与蒙古内喀尔喀部和科尔沁部起了冲突,林丹汗致书努尔哈赤,开头便是:“四十万蒙古国主青吉斯汗诏,谕问水滨三万女真之主恭敬英明汗安否?”以威胁到语气让努尔哈赤看清形势,摆正位置。

蒙古和女真

但在统一蒙古各部的过程中,林丹汗一味恃强凌弱,手段残酷不仁,逼得蒙古各部开始倒向后金。天启五年(1625年),察哈尔派兵攻取科尔沁珠尔根城,科尔沁部被迫向后金求援,成为了第一个倒向后金的蒙古部落。继承后金的皇太极利用蒙古内部矛盾,拉拢了一大批蒙古部落加入了对抗察哈尔部的阵营。林丹汗虽得到了明朝的支持,却一直无法弥合内部矛盾,在皇太极的持续挖墙脚下,林丹汗在左翼四面树敌,被迫西迁右翼。

崇祯五年(1632年),皇太极会合科尔沁、喀喇沁、喀喇车里克、伊苏特、奈曼、土默特、阿绿、敖汗、巴林等部共十万兵马向察哈尔部发起进攻。失道寡助的林丹汗再也没有了傲视女真的气势,竟不战而逃,最终死于逃亡途中。三年后,林丹汗太子孔果尔额哲率残部千余人来降,并献上了元朝国玺。皇太极摇身一变,成了元朝的继承人,被蒙古人称为博格达·彻辰汗(意为天赐聪慧)。当年十月,皇太极将族名改为满洲,既消弭了女真各部的界限,又回避了历史上女真人与蒙古人和汉人都国仇家恨。第二年,皇太极又改国号为清,将金朝的痕迹也抹去了,显示了统合蒙、汉,入主中原的胸怀与野心。

皇太极征服蒙古

与武力征服与建立法统同步,满蒙联姻也成为了清朝控制蒙古的一个重要手段。科尔沁部率先归附后,努尔哈赤就着手两族联姻。努尔哈赤娶了多位科尔沁部后妃,还让子女与科尔沁部联姻,代善、莽古尔泰、皇太极、德格类、阿济格、多尔衮等人迎娶蒙古王公贵族的女儿为妻,努尔哈赤的多位女儿、侄女也都嫁给了蒙古王公。

不同于中原王朝的和亲,清朝是真的娶媳妇嫁女儿,蒙古诸妃在清宫地位尊崇,皇太极的两任皇后、顺治帝的两任皇后都出自蒙古,其中最著名的就是顺治帝的生母孝庄太后。而在之前的中原王朝中,只有北周因有求于突厥,立突厥女子为皇后外,其他各朝君王娶胡族女都极为少见,更不要说立为皇后了。在嫁女方面,中原王朝碍于华夏正统的面子,不情愿外嫁和亲公主,实在没办法就拿旁支宗室之女应付,只有安史之乱后的唐朝因有求于回鹘,嫁了三位真公主(皇帝的亲生女儿)。宋朝与明朝甚至不与胡族和亲,将胡汉界限划的明明白白。清朝则不然,嫁到蒙古的都是真公主,即使后来入了关,坐稳了天下,政策依然不变。

康熙皇帝嫁了七个女儿给蒙古王公,乾隆皇帝最宠爱的女儿固伦和敬公主也是嫁给了科尔沁部台吉色布腾巴勒珠尔为驸马。乾隆为了不让女儿离京远嫁,还特意在北京为她修建了公主府,让夫妻二人留住京师,所生子女亦在京城长大。

清朝打破夷夏之辨,嫁真公主的好处很明显,蒙古王公与清朝皇帝结成了舅甥关系,血缘与利益绑定在一起,一荣俱荣,一损俱损。和亲公主与额附定期前来朝觐,也加深了双方的联系,蒙古各部事实上成为了依附于清王朝的草原封建主。和亲所生子女也在清朝亲戚的影响下逐渐向中原靠拢,成年后延续父辈的路线,继续与清朝联姻。据统计,满蒙联姻达五百八十六次,清朝皇室出嫁蒙古的女子多达四百三十名,皇室娶蒙古王公之女一百五十六名。如此高频率的联姻让蒙古与清朝深度绑定,为跨过长城的统治铺平了道路。

汉唐时期,中原王朝在游牧民族地区实行羁縻统治,委任归附的各部酋长为地方官,配合当地的少量朝廷驻兵维护统治。这种做法成本低,扩张快,但短处也很明显,中原王朝的统治力无法深入下去,一旦形势有变,很快就土崩瓦解。清朝则不然,在入关以前就在游牧区建立盟旗制度,通过行政框架的约束,让草原各部不得不安分下来。

八旗制度是清朝立国的基础,由努尔哈赤设立,以三百丁立一牛录额真,五牛录为一甲喇,设甲喇额真(后为参领),五甲喇为一固山((汉译“固山”为“旗”)),设一固山额真(后为都统)。在清朝之前,同为女真政权的金朝推行过与八旗制度相似的猛安谋克制度,因此八旗制度常被视为对猛安谋克的效仿。但实际上二者对差别还是很大的,猛安谋克以户为单位(三百户为谋克,十谋克为猛安),保留了大量部族关系,担任猛安、谋克职位的几乎都是原来各部酋长。而且猛安谋克不仅是军事单位,也是地方行政单位,兼管军政的猛安谋克事实上就是金国境内的封建领主。而八旗制度以兵丁为组成个体,只有军事职能,全部交给宗室亲王统领。相比于猛安谋克,八旗制度打散了原来的部落血缘关系,将女真各部重新组合在一起,加强了中央集权。

在蒙古各部纷纷归附后,皇太极于崇祯八年(1635年)在蒙古各部挑选兵丁,组成蒙古八旗。蒙古八旗虽有蒙古之名,但实际上并非是单独成军的,而是隶属于满洲八旗的附属军队,蒙古八旗的准确称谓是八旗蒙古。在清朝,旗人享有超高的特权待遇,将蒙古各部拉拢入旗,与满洲八旗贵族结成利益共同体,进一步绑定了双方的利益关系。

旗人作为特权阶级入场券,也并不是所有的蒙古部落都能得到的,只有早期归附的察哈尔、土默特、乌梁海、厄鲁特等部才有资格入旗。这即是对早期归附蒙古部落的拉拢与赏赐,也在蒙古部落内部划出了泾渭分明的亲疏等级,便于清朝的分而治之。不过,非旗人的蒙古人也并非是完全被隔绝在八旗之外,通过与满清贵胄联姻,也能入旗。

在八旗蒙古之外,皇太极设立了札萨克旗。札克萨与金朝的猛安谋克相似,都是以部族为单位划分的,委任当地王公担任首领,职位世袭,具有一定的自治性。札克萨旗也有义务为朝廷提供兵员粮草,但由于八旗兵已经主导了军事,札克萨旗的军事职能被削弱,成为了一个行政单位,各旗之间有了固定清晰的边界,严禁越界游牧,违者依法严加惩处。划分旗界有意打破蒙古原本的组织形式,以起到分化蒙古、实行有效控制的目的。

清朝统治下的蒙古各部

除了札克萨旗,清朝还设立了总管旗与喇嘛旗,总管旗又称内属蒙古,主要分布于漠南蒙古和新疆伊犁等地,为清廷的直辖领地,不设扎萨克,由各地将军、都统、大臣直接管辖。喇嘛旗由大寺庙的大喇嘛担任,为政教合一体制,属民不承担兵役等国家义务。清代蒙古地区的喇嘛旗共有7个:内蒙古地区的锡勒图库伦扎萨克喇嘛旗,外蒙古地区喀尔喀部的哲布尊丹巴呼图克图旗、额尔德尼班第达呼图克图旗、札雅班第达呼图克图旗、青苏珠克图诺门罕旗、那鲁班禅呼图克图旗及青海的察罕诺门罕旗。

在旗之上,还有更高一级的行政机构—盟。早在努尔哈赤时期,就曾与科尔沁部以及内喀尔喀五部等蒙古部落,多次举行会盟或盟誓。但此时的盟只是强化满蒙联盟的一个盟约,并不是行政机构。到顺治时期才确立了“三年一盟”的制度,将若干札克萨旗合为一盟,朝廷从旗长中委任一名盟长,负责在规定的时间和地点组织会盟。会盟的主要事项有简稽军事,巡阅边防,清理刑名,编审丁册,缴纳赋税,调补兵员等。早期的会盟,朝廷都会派会盟大臣主持,乾隆十六年(1751年)后,改由各盟长主持,会盟后之要事报理藩院审核备案。在盟旗之上,清朝还设立乌里雅苏台将军、科布多参赞大臣、库伦办事大臣、绥远城驻防将军、呼伦贝尔副都统、伊犁将军等进行直接的军府统治,使清朝在蒙古地区拥有完全的主权和统治权。

从后人的角度来看,清朝驾驭蒙古的政策也没什么独特之处,只要以往的中原王朝能够放低姿态,与游牧民族进行平等联姻,再将其分化,最后再建立从属中央的行政机构就可以了。在清朝以前,隋唐都曾在一定程度上摆脱了贵中华贱夷狄的固有观念,在草原上进行联姻和分化,隋朝的长孙晟和他的女婿唐太宗都是这方面的行家里手,把草原各部管的服服帖帖。但唯独最后一步在草原上建立长期稳定的行政机构,清朝以前没有一个中原王朝能够做到。后来的清朝能够做到也并非只是决策正确的原因,还有历史发展的趋势造就了中原王朝对游牧民族的全面压制。

首先是火器的出现极大的遏制了草原民族的游牧骑兵。1405年,草原雄主帖木儿去世,他的庞大帝国也随之瓦解,这也是人类历史上最后一个成功的草原帝国。之后的奥斯曼帝国、伊朗萨法维帝国、印度莫卧儿帝国以及中国的清帝国虽然都有着游牧民族的影子,但都不是纯粹的草原帝国。仅靠游牧骑兵,在15世纪已经不能战胜定居文明了。要想实现扩张,就必须发展农业和工商业来获取足够的资源来装备更先进的武装体系,而在这方面,游牧民族处于劣势。

实际上,早在成吉思汗向外扩张时期,草原帝国就已经变味了,蒙古骑兵在野战中战无不胜,但在攻城战中,汉人和回回人的工匠才是主力,维持蒙古大军后勤的也是归附的定居文明。当蒙古失去了这些归附者,退回草原后,在资源匮乏、生产力低下的制约下很快现了原型。明朝在修筑长城的同时,也严格禁止中原汉人到蒙古从事农业和工商业,进一步削弱了蒙古的实力,以至于当时蒙古各部劫掠汉地时铁锅竟成了优先搜寻的战略物资。

武力装备的差距让蒙古骑兵的劫掠入不敷出,持续不断的劫掠又促使明朝边境地区的资源内迁,蒙古人能抢到的东西越来越少。为了获取足够的生活必需品,蒙古只能放弃劫掠,请求明朝开放贸易,在边境互市。明朝则以此为切入点,逼迫蒙古各部低头归附,对归附的各部颁发敕书,只有持有敕书,才可入京朝贡和到边境指定地点进行互市贸易。通过这种手段,明朝在草原上扶持了一个个代理政权,对蒙古进行了间接统治。但遗憾的是,明朝已经具备了收服草原部落的条件,却始终没能迈出最后一步。

明朝中后期蒙古各部

清朝建立后,放弃了对蒙古部落的经济封锁政策,并诱导各部从事农业,使之转向定居文明。北方草原虽不利于农业生产,但也并非不能发展农业。早在秦汉时期,就有逃亡的汉人到草原上从事农业生产。只不过当时的游牧骑兵难逢对手,能抢到的东西就不想再去自行生产。在部分时期,中原王朝的和亲纳贡又助长了游牧民族种田不如抢劫的风气。

而且农业生产除了对气候有要求,政治环境也十分重要。即使在中原王朝,碰上世道乱的时候农民也不愿种地,因为种的粮食都被官府和强盗抢了去,还不如让土地荒芜。在草原上一直没有形成统一的集权国家,部落仇杀司空见惯,牛羊可以随时转移,但地里的庄稼可没有长腿。所以也不能说游牧民族就是抢劫成性,现实情况也很难让他们定居下来发展农业。然而随着中原王朝武力体系的发展,游牧民族已经无法继续靠劫掠获得足够的物资,清朝在草原上的统治恰好为各部落提供了一个发展农业的安定环境。

从另一方面来看,草原统治者从未满足于当一个部落联盟的可汗,然而在走出草原之前,可汗一直无法达到皇帝的至尊地位。辽朝、金朝和元朝都是在不同程度的开发汉地后,才有了皇权统治。草原上之所以一直无法形成中央集权帝制,最直接的原因是税收,最根本的原因是游牧的生产方式。可汗作为部落联盟之主,只能从下属部落里征取少量的贡品,想获取更多的税收就只能靠武力了。但使用武力极有可能招致下属部落的集体反叛,即使反叛失败,小部落也不一定就会乖乖纳税,赶起牛羊一走了之也未尝不可。没有稳固的税收发工资,就没办法建立起一套从上到下的行政体系,因此草原政权最高也只能发展到部落联盟阶段,再往上突破就只能向定居文明借力了。

盟旗制度的建立和在草原上推行农业的政策,让蒙古王公们有了固定的领地和属民,以及稳定的税收,成为了草原上的封建大地主,虽然名义上屈从清朝,但过的却比以前舒坦了。而且扎克萨旗是世袭罔替的,确保了家族的尊贵地位。被清朝封赏的蒙古王公在草原上独享尊荣三百年年之久,后来大清都亡了,这帮蒙古王爷还在草原上吆五喝六,若不是新中国成立打碎了草原封建等级,还真不知道他们能嚣张到什么时候。

通过盟旗制,蒙古王公得到了他们想要的权力地位和财富,清朝则消除了边患,是一个双赢局面。不过在这场政治格局演变中,也是有输家的,那就是位于底层的游牧民。在过去,游牧民可以赶着牛羊自由的游荡,只要几个家族结成联盟,就能对抗来自可汗的剥削。但在游牧区域被划定后,他们只能被迫臣服封建王公。

在有限的草场上,游牧产出下降,封建王公的剥削却在增长。为了生活,游牧民或卖出畜群,成为王公的奴仆,或转向产出更高的农业,但农业的产出也无法满足封建王公的贪婪。到最后,草原上的自由牧民们都成为了封建王公的奴隶,境遇十分悲惨。在清朝初年,蒙古各部人口约有216万,到了清朝末年,减少到了171万。而同一时期,清朝人口由一亿增长到了四亿。可见游牧民在从事生产力更高的农业之后不仅没能过上好日子,反而被封建王公剥削的更惨了。

放眼当时的世界,游牧民族的衰落是大势所趋,清帝国与俄罗斯帝国的东西并进降服了中亚游牧民族;俄罗斯帝国、奥地利帝国与奥斯曼帝国的三方夹击扫平了东欧草原上的游牧民族;奥斯曼帝国与萨法维帝国的挤压也让西亚与阿拉伯半岛上的游牧民成为了帝国的顺民。清朝能够跨过长城,一劳永逸的解决游牧民族问题也算是吃了时代的红利。但清朝也有自己的独特之处,那就是彻底解决了族群对立的问题。在其他地方,帝国倒台后,民族问题尖锐,引发了无尽动乱。而在中国,从旧时帝国迈向现代国家的过程中民族关系要缓和的多。这其中既有中华几千年政治智慧的积累演变,也有清朝在关键时期的特有贡献。