西魏大统年间(535—551年),宇文泰为解决兵源不足和财政紧缺的问题,以鲜卑部落兵制度为基础,创立了养兵于民的府兵制。最初的府兵就是由大名鼎鼎的八柱国统领的禁卫军队,合计四万八千人,这时的府兵征募于关陇豪强部曲,府兵自备粮食和武器,有独立的军籍,不从事农业生产,且被免除了赋税。到了北周武帝时期,府兵开始从均田的农户中招募兵员,并除其县籍,免除赋役。农民们为了摆脱经济剥削,纷纷加入府兵,北周的府兵扩张到了二十多万人。

西魏版图

北周的府兵虽然入了兵籍,但并没有脱离农业生产,因为他们不具备地方豪强那样的财力,参加府兵只是免除了赋税,生活所需仍要从事农业获取。为了兼顾府兵的兵、农双重身份,北周设立了土著军府,府兵农忙时种田,农闲时则由军府召集训练,兵农合一的府兵制就此形成。

隋朝取代北周后,继续扩大府兵规模,在灭陈前夕,隋朝的府兵达到了五十多万。开皇十年(590年),隋灭南陈以后,隋文帝杨坚下令兵农合籍,府兵制与均田制完全绑定。杨坚又改土著军府为骠骑府,长官称骠骑将军,副长官称车骑将军。到了隋炀帝大业三年(607年),又改骠骑府为鹰扬府,改骠骑将军为鹰扬郎将,改车骑将军为鹰扬副郎将。两年后,隋炀帝又改鹰扬副郎将为鹰击郎将。唐朝建立后,沿用隋制,只是把鹰扬府改名为折冲府,长官为折冲都尉,副官为果毅都尉。唐朝共有折冲府六百个左右,府兵约有六十多万,府兵制达到巅峰。

从西魏到唐初,府兵制日臻成熟、规模不断扩大的基础是均田制的推广。府兵没有军饷,粮食和武器都是自备的。唐制,府兵在入役时,每一队(五十人)必须合备“火钻一,胸马绳一,首羁、足绊皆三”;每一火(十人)“备六驮马、驴、乌布幕、铁马盂(即铁锅)、布槽(布制度马槽)、锸、钁、凿、碓、筐、斧、钳、锯皆一,甲床二(放置盔甲的架子),镰二”;每人还须自备“弓一,矢三十,胡禄(盛弓器)、横刀、砺石、大觿(解绳结的工具)、毡帽、毡装、行縢(绑腿)皆一,麦饭九斗,米二斗”。准备这一大堆的装备,也只有均田制下分到足够田地的农户能够负担得起。

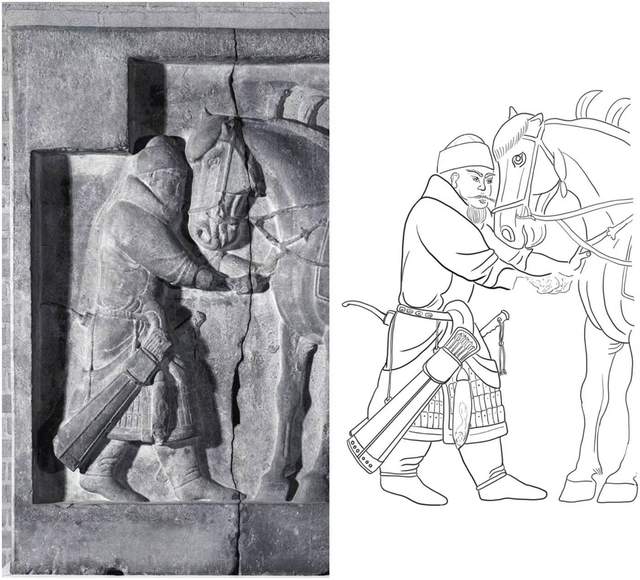

唐太宗昭陵六骏中的唐朝士兵

准备妥当以后,府兵就要出征了,如果没有遇到战争,府兵的目的地就两个,京师与各地镇所。从西魏的八柱国到唐朝的十六卫(有时为十二卫),府兵的主要角色是护卫京师的禁卫军。西魏府兵全部隶属八柱国,唐朝府兵有六十多万,十六卫常备兵力有二十万人左右,占了府兵总数的三分之一。西魏府兵全部来自关陇地区,唐朝版图虽有扩大,但仍有四分之三的折冲府分布于关陇地区。

河北、江南地区经济富庶、人口众多,理应有不少折冲府。但两地都是南北朝时期门阀势力最顽固的地区,均田制并没有大面推行。在财政方面,府兵制虽然养兵于民,但代价是农民参加府兵后被免除了赋税,如果府兵太多就会影响到朝廷的税收。当年隋炀帝为征高句丽,征集府兵达百万之众,致使租赋锐减,因此府兵不宜过多。河北、江南地区都是朝廷重要的税收来源,也不宜在两地广置军府。

在西魏与北周时期,河北与江南都是与关陇地区敌对的政权,这种对立情绪在隋唐完成一统之后仍然存在,如果两地存在大量府兵,会对关陇地区造成威胁。另一方面,隋唐统治阶层又有关陇本位主义,对关陇以外的地区严加防范,因此府兵制带有明显的内重外轻的倾向,其主要目的就是保持关陇集团绝对的军事优势。

北周版图

府兵每年轮番京师宿卫,称为“上番”。兵部依折冲府所在地距离京师的远近给番。一百里外,五个月轮到直番上宿卫一个月,称为五番;五百里外,七个月轮到直番上宿卫一个月,称为七番;一千里外,八个月轮到直番上宿卫一个月,称为八番;二千里外,十八个月轮到直番上宿卫两个月,称为九番。无论宿卫一个月或两个月,都指宿卫的实际日数而言,不包括旅途往返时间。除了去京师上番,各处边防、关隘、重要的桥梁与仓库也是要府兵去戍守的。根据路程远近,戍守时间和周期各有不同。

西魏至唐初这段时期,除了隋炀帝兴师动众三征高句丽外,并没有大规模、长期化、还败的一塌糊涂的战争。大部分战争都比较短暂,府兵能够从战争中获得军功赏赐,如果遇上了北周灭北齐、隋灭南陈这样的顺风仗,收益更是丰厚。因此不是什么人都有机会成为府兵的,府兵每三年挑选一次,称为“拣点”。“拣点之法,财均者取强,力均者取富,财力又均,先取多丁”。

养兵于民、减轻朝廷负担,拣点择优、保证了府兵的战斗力,这使得府兵制成为了权衡军事与民生的最优解。但府兵制的优点还不止这些。府兵平时由折冲府训练,遇到战事后朝廷才任命将军统帅征集而来的府兵出战。仗打完以后,兵散于府,将归于朝,故士(府兵)不失业,而将帅无握兵之重。这样兵与将无法形成长期的隶属关系,防止了军阀出现,有利于中央集权。还不存在遣散士兵的难题,一举两得。

此外,府兵都是有户籍可查的,有家有室的谁也不敢私自逃走或造反,因此府兵的纪律性也高于临时抓来的部队。但没有一种制度能经受住时间的考验,均田制的崩溃和对外战争的频繁发生让府兵们不堪重负,争相逃亡。

关陇地区之所以能够创立府兵制而河北与江南不行,主要原因是关陇地区的地方豪强对土地的掌控力不如河北与江南的门阀大族。但此一时彼一时,在魏晋南北朝时期沦为边缘地区的关陇在隋唐建立后一跃成为国家中心。达官贵人与富商大贾云集此地,土地兼并越来越严重,府兵分到的土地越来越少,但按照律令,即使没有分到足够的田,也按足田交税,这进一步加剧了府兵的经济危机。

按规定府兵作战有功可以被授予勋官,唐代勋官分为十二等,自十二转至一转依次为:上柱国、柱国、上护军、护军、上轻车都尉、轻车都尉、上骑都尉、骑都尉、骑校尉、飞骑尉、云骑尉、武骑尉。最高一级的上柱国可授勋田三十顷,最低一级的武骑尉可授勋田六十亩。

理论上,即使破产的农户咬咬牙,借钱买装备参加府兵,立了军功就还有翻身的机会。但实际上自唐高宗咸亨元年(670年)以后,由于长期作战的缘故,“战士授勋者,动盈万计”,那些被授予上柱国、上护军等高级勋官的人如过江之鲫,然而田地资源紧张,所谓的勋田根本无法落到实处。均田不足,军功授田又落空,农民参加府兵的积极性大打折扣。

朝廷为了征集到府兵,一改过去的拣点之法,改为强征,想不去都不行。唐律规定,府兵上番或戍守延期一天要受笞四十,三天加一等,笞五十,十九天要受杖一百,最重的处罚是徒刑二年。府兵出征作战,延迟一天不报到,杖一百,二十天不到,处以绞刑。如果战事已开,军情紧急,府兵延期一天不到,流三千里,延期三天不到,处斩刑。

因此尽管有千百个不情愿,农民一遇到征调,还是要凑钱买装备去报道,以至于陷入“拆屋卖田,四壁皆空”的境地。但农民的忍耐也是有限度的,一旦将他们逼入生不如死的绝境,他们干脆放弃自己那点入不敷出的田地,踏上亡命之途。

另一方面,也是从唐高时起,由于唐朝版图空前扩大,府兵到边关戍守的距离成倍增长,战事频繁也远超以往。过去,府兵到边关戍守三年一轮换,但由于距离过远,又战火不断,三年轮换根本无法实行。为了让士兵长期戍守,朝廷下令“能更住三年者,赐物二十段,谓之召募”。于是原本是兵农合一的府兵逐渐脱离农业生产,成为了职业化军队。

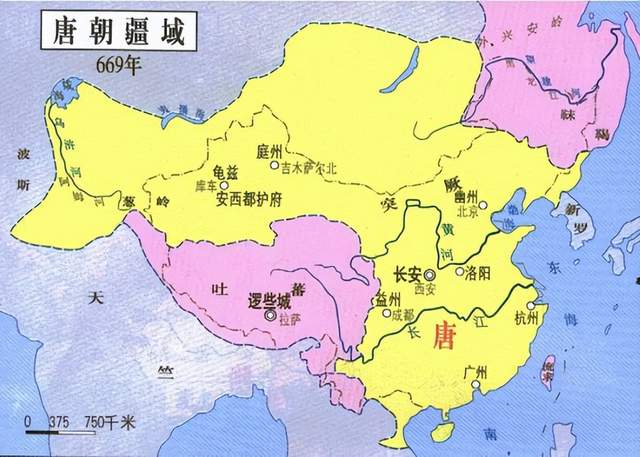

唐高宗时期唐朝版图

均田制的崩溃,军功授田的缩水,以及军队职业化的需求,在多方影响下,府兵制逐渐被募兵制后取代。天宝八载(749年),各地折冲府已经无兵可交,府兵制名存实亡。在募兵制出现以前,唐朝边境地区的都督往往加“使持节”的头衔,有权处置二千石以下官员,掌握了一部分行政权和监察权。改为募兵制后,军官要管的就多了,筹集粮草、购买装备、招募士兵等等。为了便于统筹,边将又掌握了财政权与人事任免权,节度使由此应运而生。

唐睿宗景云元年(710年),薛仁贵之子薛讷出任幽州镇守经略节度大使,景云二年,又以贺拔延嗣为凉州都督充河西节度使,此后唐朝不断在边关设置节度使,至唐天宝元年(742年),边境共有十节度经略使,分别为安西、北庭、河西、陇右、朔方、河东、范阳、平卢、剑南、岭南,统领兵力四十九万。这四十九万士兵都是久经战阵的职业军队,其中有些还是从游牧民族招募的骑兵,战斗力十分强悍。

十大节度使

与边关重镇相比,内地州郡在府兵制崩溃后基本丧失了武备。就拿位置最重要的关陇地区为例,十六卫在巅峰时期有三十万常备兵力,在府兵兵源枯竭后,开元十年(722年)兵部尚书张悦建议“请召募壮士,充宿卫”,勉强凑到了十二万人,分为两番,一年中要宿卫京师六个月,称长从宿卫。三年后,改长从宿卫为“彍骑”,分隶十二卫,每卫万人,为六番,即一年中轮流宿卫京师两个月。

彍骑虽也是募兵,但不像前线战士那样久经战阵,战斗力严重不足。节度使们可以用夺取的战利品奖励战士,让他们对自己忠心耿耿。招募来的彍骑很多都是破产的逃亡农户,当兵就为了混口饭吃,毫无作战意志,后来大量的市井无赖之徒被招募进来,彍骑的战斗力下滑更加严重。

唐朝不是没有意识到边将拥兵自重的威胁,起初节度使四年一任,朝臣与边将来回调动。但随着唐玄宗对边功的贪欲愈来愈大,边塞烽火不绝,边将长期镇守一地。宰相李林甫为了防止有功的节度使回朝后取代自己,极力劝说玄宗任用缺乏行政才能的胡族将领担任节度使。于是节度使久镇边关成为定制,边关军队在将军的长期指挥之下,与将军形成了紧密的私人关系。

自开元二十九年(741年),盖嘉运为河西、陇右节度使起,节度使身兼数镇的情况开始频繁出现,这在军事上有利于统筹指挥,但在政治上却留下了巨大隐患。安史之乱前,安禄山身兼范阳、平卢、河东三镇节度使,三镇的兵合起来,总数为十八万三千九百。而此时唐朝内地的总兵力也只有十几万人,且分散于各地,不仅数量上处于弱势,在战斗力上更是难以与边关军队匹敌。府兵制时期内重外轻的局势逆转,外重内轻的唐朝就像一个倒立的金字塔,倾覆之危近在眼前。