西汉绥和改制后,三公(大司马、大司徒、大司空)取代丞相成为宰相,王莽篡位后,对官职进行了一轮大改革,设置了四辅(太师、太傅、国师、国将)辅佐朝政,职权等同宰相,后来又恢复了三公制度。光武帝刘秀建立东汉后,沿用三公制度,只是后来官职名称稍作了变动,大司马改为太尉、大司徒改为司徒、大司空改为司空。

创立于汉武帝时期的中朝也东汉被沿用,尚书台的权力进一步扩大,汉末三国时期的仲长统称光武帝“政不任下,虽置三公,事归台阁(尚书台),自此以来,三公之职,备员而已”。但仲长统所言只是说出了尚书台要取代三公的趋势,而不是东汉三公已经被尚书台取代的事实。

西汉末年,王莽以大司马之权篡夺江山。刘秀在建国之前,也曾任更始帝刘玄的大司马。因此作为过来人,刘秀对同为三公的臣子并不放心。而且刘秀前往河北招抚时光杆司令一个,他的属下都是带兵入伙的地方豪强,不可不防。

刘秀招抚河北

刘秀时期的三公如大司马吴汉、大司徒邓禹、大司空窦融都是乱世英雄,实力雄厚。让这些人担任三公,刘秀确实不放心。随着天下逐渐平定,刘秀开始推行“退功臣、进文吏”的政策,给功臣们爵位田产,让他们回封地去颐养天年,朝政由文官执掌。

建武二十七年(51年),刘秀下诏将大司徒、大司空中的“大”字去掉,改为司徒、司空;将大司马改名为太尉。将三公官名中的“大”字去掉,并无实际意义,三公的职权丝毫未受影响。但此举却有着特殊的象征意义,意味着三公不再高人一等。在西汉,丞相与三公都是被封侯的。但在刘秀退功臣以后,除了极少数情况,三公不再封侯。

刘秀对三公如此严密防范,原本被用于制衡三公的尚书台权力自然扩展。但刘秀的最终目的是自己总揽大权,而不是将权力由三公转向尚书。西汉时尚书台由录尚书事统管,录尚书事由品级较高的中朝官(如大将军、车骑将军)出任,其权势过盛,有时盖过了丞相或三公。这也是刘秀不愿意看到的。

当时尚书台的长官尚书令秩一千石,属于低级官员。刘秀认为让尚书参政并不会危及皇权,比较放心的让他们参与朝政。于是在没有录尚书事这个中间商的参与下,尚书台得以从咨询幕僚机构逐渐转变为具有决策权的行政机构。

东汉的尚书台与明朝内阁的形成十分类似,刘秀与朱元璋都是能力出众又精力充沛的狠人。朱元璋废除了宰相制度,自己一个人起早贪黑的批阅奏章,但还是忙不过来,就招了一帮大学士替自己查看奏章并给出初步意见让自己定夺。但即使有了大学士顾问团的前期工作,皇帝的工作量依然巨大。

朱元璋吃得了苦,他的皇子皇孙就差远了。对于大学士呈上的意见,批红准奏了事,于是原本被当做顾问的大学士成为了左右朝政的内阁。后来的皇帝们变得更懒了,就让司礼监太监替自己批红,宦官干政由此而来。

刘秀削三公职权,不设录尚书事,躬亲吏事。在他的勤政下,尚书们虽有权参政,但实际上都是秉承皇帝的旨意做事。刘秀之后,明帝刘庄也是一个工作狂,包括尚书在内的百官都只能俯首听命。但从章帝开始,即位的皇帝要么疏于朝政,要么年幼继位,对朝政的控制力大不如前。章帝时以赵憙为太傅,牟融为太尉,并录尚书事,从此录尚书事便沿用于整个东汉。

尚书台位于宫中,而且夜里有人值宿,二十四小时全天候待命,以备皇帝召见咨询。近水楼台先得月,这为尚书台赋权不少。章帝以后,东汉幼主即位的事接连出现,代幼主处理朝政的皇太后居于宫中,与外朝大臣很少接触,朝政决策多依赖宫中的宦官与尚书,使尚书台得以获得更大的权力。

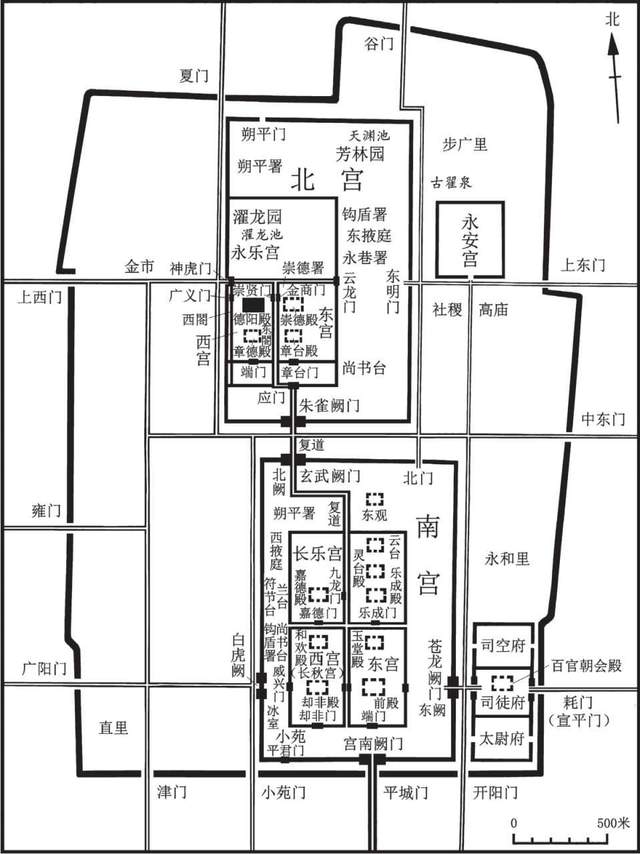

尚书台与三公府的位置

西汉时诏书由御史大夫起草下达,尚书只有议政之权。但到了东汉,诏书的起草与下达转归尚书,只有经过尚书签署的诏书,才据有合法性。汉安帝时,司空周章企图废黜掌权的邓太后,政变的第一步就是劫持尚书,因为只有取得尚书的诏令,政变才是合法的。汉灵帝时,窦武、陈蕃谋诛宦官。中常侍曹节得知消息后抢先一步劫持尚书,以刀刃胁迫尚书下达收捕窦武、陈蕃的诏书,让自己获得了主导权,是为第二次党锢之祸。

除了议政参政,尚书还兼有御史大夫的职权,可以弹劾百官,包括三公与录尚书事的上司。刘秀时期,在朝堂上为御史中丞、司隶校尉和尚书令单独设座,被人称为“三独坐”。“三独坐”官职都不高,中丞、尚书令秩千石,司隶校尉也只有比二千石(接近但低于二千石)。刘秀此番用意很明显,就是鼓励下属监察上级。

御史大夫是最高级别的监察官,把他的下属御史中丞着重拔高,其用意就是让御史大夫意识到,虽然在监察系统内他上头没人了,但在他的背后可有一双眼睛在替皇帝盯着他。司隶校尉负责京城治安,而在京的皇亲国戚与高级官员大多都是司隶校尉的上级,在执法时往往投鼠忌器。刘秀特意给予司隶校尉高级别的政治待遇,也是在授意他执法不避权贵。

司隶校尉部

尚书令的单独列席与御史中丞和司隶校尉的略有不同。御史中丞与司隶校尉可以对所有巡察到的问题进行弹劾,但尚书在宫中上班,无权直接对外朝的人和事进行弹劾。而是通过审查尚书台的文书来发现其中过失,弹劾涉事官员。官员在宫中犯法,尚书也可以对其弹劾,如大将军梁冀带剑入省,违反了规定,就遭到了尚书张陵的弹劾。不过这种情况比较少见,尚书主要的监察范围还是在公文上面。

参政议政与监督政策执行是宰相总揽朝政的的两大抓手,二者缺失了一项都不能被称之为宰相。东汉的尚书台已然具有了这两项大权,但还不能说他们已经取代了三公。首先是级别不够,此时的尚书台在名义上仍隶属于九卿之一的少府,这种情况在东汉一直没有改观,制约了尚书台权力的扩展。

尚书令秩千石,仆射、尚书六百石、左右丞、郎四百石,令史才二百石,比公卿、二千石官相差甚远。这使得尚书像宦官一样极度依赖皇帝的赋权,皇帝掌握实权时,尚书就硬气,可以绕开三公直接下达诏书。但当皇帝无法掌权时,三公、外戚,甚至宦官都能成为尚书的顶头上司。

东汉以三公录尚书事的有牟融、尹睦、朱宠等人,诛董卓的王允、杨修的父亲杨彪、周瑜的从父周忠都曾以三公之职录尚书事。尚书的职责本来就是制衡外朝的,三公成了尚书的领导,制衡权也就不复存在了,其地位也就低了下去。

外戚以大将军的身份录尚书事在东汉屡屡出现,尚书中不乏有不避权贵的刚正之士,敢于对抗大将军。汉桓帝谋诛梁冀时,在宫中上班的尚书是桓帝为数不多的帮手。但同为皇帝身边近臣,尚书与皇帝的亲近关系又不如宦官。在诛杀梁冀后,尚书令尹勋及仆射、尚书七人“并封亭侯”,而中常侍单超、左悺等人却被封为县侯,级别远高于亭侯。在之后的朝局中,宦官们的权势也远超尚书。

跋扈将军梁冀

宦官作为皇室奴仆,之所以也能在权力上盖过尚书,只因他们比尚书更靠近皇帝。东汉历史上共有两次皇帝成功诛除外戚的事件,一次是永元四年(92年)汉和帝诛杀窦宪,一次是延熹二年(159年)汉桓帝诛杀梁冀。两次事件的前期核心人物都是宦官,和帝与宦官郑众在内室定策,桓帝与单超等人在厕所密谋,之后才由宦官出面联络官员举事。皇帝之所以如此重用宦官,是因为周边密布外戚眼线,能依靠的只有宦官。尚书虽与皇帝较为亲近,但与皇帝一起上厕所必然会引起他人怀疑。

宦官依靠皇帝虽然取得了比尚书更大的权势,但其地位不过是奴仆,远低于尚书,也更便于掌控,因此皇帝更愿意任用宦官。此外,在制度上,尚书是不能直接奏报皇帝的,除非皇帝召见,尚书也很少见到皇帝。尚书呈送的公文需要经过小黄门,而小黄门就是由宦官充任。

光武帝、明帝躬亲吏事,经常召见尚书,或者到尚书台指导工作,小黄门无法从中干预。但到了幼帝在位、太后当朝的时期,尚书奏事就要经过宦官这一关了。第二次党锢之祸时,中常侍曹节敢拿刀胁迫尚书下达诏令,就是因为年幼的灵帝被宦官掌控,宦官可以打着皇帝的旗号命令尚书。后来曹节甚至打破了尚书选于士人的惯例,破天荒的担任了尚书令。

除了级别的较低,尚书的能力也难堪大任。当时的尚书们主要选自郎官,郎官是朝廷的储备干部。这些人专业性很强,对行政运转、公文起草、律法应用很熟,也相当年轻,做事干练,比老干部有激情。尚书台就是皇帝的秘书处,秘书权重而人轻,正符合皇帝独揽大权的期望。

在皇权的支持下,尚书们上打老虎,下拍苍蝇,无所不能。然而一旦失去了皇帝的赋权,这帮年轻的秘书就无所适从了。《韩非子》中有云“宰相必起于州部,猛将必发于卒伍”,没有经历过地方历练和几十年的官场摸爬滚打,年纪轻轻就参与国政的尚书们在经验与威望上很难与三公匹敌。因此当局势变幻,皇权微弱之时,尚书们只能被其他势力驱使。

在尚书台扩展权力的过程中,三公的职权虽遭侵夺,但毕竟架子还在,不是一时半会就能倒下的。东汉时三公府上吏员共有188人,是西汉丞相府吏员(382人)的一半左右。西汉时尚书台只有十几人,光武帝将尚书郎由4人增致36人,另增设尚书令史18人辅助尚书郎处理工作,使尚书台规模扩大到64人。两相比较,一减一增,但出入之间仍不能打破权力的平衡。

不考虑才能与资历,仅看工作量,让几十人的尚书台取代近两百人的三公府都不现实。每年,各州郡地方官都要派人去司徒府上计(汇报年度工作),司徒府以此为依据对地方官进行奖惩任免。东汉有1部(司隶校尉部,又称司州),13州,105郡,约1190个县,上计内容涵盖人口、田产、赋税、文化教育等方方面面。这一工作细碎庞杂,没有地方工作经验的尚书们很难胜任。然而这还只是三公府上最普通的例常工作,要碰到天灾人祸、边境战火,事情就更棘手了,这些工作也只有三公能应付得来。

东汉州郡

责任大,权力也就大。三公肩负着天下重任,其权力就不会被其他部门轻易侵夺,而在诸多权力中,人事任免权至关重要。前面提到,司徒有权根据地方官的上计情况决定奖惩任免,就是掌握了人事任免权。除此以外,三公府还能自行征辟吏员。

在汉朝,三公与地方官都可以征辟吏员,但三公府吏员的地位显然要高出一截。以俸禄来看,三公府的长史秩千石,与尚书令相当,州郡官府的吏员别驾、郡丞秩六百石。从仕进角度看,二者的差距更是明显。从中央空降到地方历练再回朝与从基层爬到中央,完全就是两个概念。所以三公的门生故吏含金量很高,靠着这种门生关系,三公的实力不仅碾压尚书台,就连炙手可热的外戚与宦官也难以匹敌。

大将军窦宪掌权时,大力提拔党羽。司徒袁安与司空任隗“举奏诸二千石,又它所连及,贬秩免官者四十余人,窦氏大恨”。桓帝时宠信宦官,宦官党羽列塞州郡,为祸地方。司空周景与太尉杨秉举奏诸奸猾,自将军牧守以下,免者五十余人。遂连及中常侍防、东阳侯侯览、东武阳侯具瑗,皆坐黜,朝廷莫不称之”。从这两件事可以看出,掌握人事任免权的三公实力之强,是名副其实的宰相。

作为三公的权力制衡机构,尚书台其实也掌握一定的人事任免权。州郡察举的孝廉经过尚书台的审查过后,才能过关。然而就像尚书台的其他权力一样,此项权力并没有为尚书台带来坚实的权力基础。孝廉与推举人往往关系不一般,即使通过了审核,最先感恩的还是推举自己的恩公,而非负责审查的尚书。

汉顺帝阳嘉元年(132年),尚书令左雄为杜绝走后门和孝廉名不副实的情况,对孝廉的年龄(四十岁以上)和考核标准做了严格规范,并规定一旦孝廉考核不合格,举荐孝廉的州郡官员要处以免官。这项改革确实改善了察举制,但尚书们毫无收益,反而使州郡官员与孝廉们的结合更紧密了。人家都拿官位做保推举你了,你事成之后怎么都得表示表示吧。

古往今来,一切政治问题都是席位的问题。同样是变法,商鞅身死而法存,吴起身死而法废,其根本原因就是席位问题。商鞅变法让一大批平民凭借军功和才能走上高位,形成了维护变法的利益集团。他们实力强大,让秦国旧贵族不敢推翻变法。而吴起在楚国变法时间较短,楚国的贵族势力又强于秦国,变法集团在朝堂之上没有足够的席位,最终以失败告终。与之类似,尚书们虽掌握诸多权力,却一直无法形成自己的势力。这是皇帝在任用尚书之时就划出的权力牢笼,只有冲破了这道牢笼,尚书才能成为国之宰辅。