1975年10月7日,周总理手术后第十八天。

癌细胞肆虐,他卧床不起,散步取消,接待中断。

那日,他唤秘书,嘱咐转告王冶秋——杨度,昔日筹安六君子,在晚年入了中国共产党。

《辞海》修订时,须写明此事,莫让史实湮没。

消息一出,众人皆惊。

昔日“帝制祸首”,竟成共产党人?不可思议,难以置信。

杨度究竟是何许人也,竟让周总理病中犹念。

近代史上的奇人

杨度,湖南人氏,梁启超评他“典型得很”,袁世凯赞他“旷代逸才”。

年少之时,随王闿运攻读经史,心怀帝王术,曾踌躇满志地对友人言道:“余诚不足为帝王师,然有王者起,必来取法,道或然与?”

口气不小,志向更大。

只是这“帝王师”之梦,究竟成就了他,还是毁了他,倒不好说。

他本欲辅佐明君,终成行宪专家;本想推行宪政,却变成帝制帮凶;本想效忠君主立宪,后来一心向佛;本想在禅门中终老,结果皈依马列,成了中共地下党员。

一念之间,命运翻覆,身世浮沉,千回百转。

杨度家世显赫,其祖父战死沙场,大伯血战逃生,终立军功,官至总兵。

其父却无意从军,在家耕作,兼任吹鼓手。

谁曾想,待杨度步入政坛,竟也做了袁世凯复辟的吹鼓手,吹得卖力,吹得尽兴,直至大厦倾覆,方才梦醒。

杨度幼年丧父,家境艰难,寡母寄望极深。

幸好后来得大伯资助,他得以入学,拜王闿运为师,国学功底深厚,熟谙帝王之学,自认“达则兼济天下,穷则独善其身”。

他以为能辅佐英主,扶社稷于将倾,救黎民于水火,振国力于颓败。

杨度曾两次东渡日本,考察民情,探究国策。

他一路走,一路看,眼见岛国腾飞,不免生出感慨:日本何以强盛?

答案昭然——革新政治,行君主立宪。

于是,他研读西书,遍览赫胥黎、孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭之作,细细揣摩英、法、美、德、日等国宪政体制,再三比照中国国情,终得一论:中华之路,唯君主立宪而已。

为何如此?

一则,君主制绵延两千年,骤然废止,民心惶然,社会必乱;二则,西方启蒙思潮已昭示天下,宪政乃国强之道。

杨度以为,唯有折中调和,方可救国。

其主张,既根植于传统,又受西学熏陶,正是旧文化与新思潮的交汇之作。

他的理念,最集中的体现便是《金铁主义说》。

何谓“金铁”?金者,金钱;铁者,钢炮。金者,经济;铁者,军备。金者,民生;铁者,国防。

他要建“金国”,亦要铸“铁国”,更要合二为一,化作“经济战争国”。

对内,赋自由,扩民权,兴工商,富国富民;对外,强军备,固国权,兴兵自卫,以图大业。

青年杨度,心怀赤诚,抱负不小。

他信奉非常之道,寄望非常之人,终日筹谋,欲以己身之学,推己之政,扶大厦于既倾,挽江山于风雨。

世事难料,君主立宪未成,反倒身陷帝制泥沼,满腔抱负,竟成一桩千古争议。

多次求索而不得

1905年,清廷行新政,声势浩大。

张之洞、袁世凯联名举荐杨度,赞其“精通宪政,才堪大用”。

朝廷也不含糊,赐了个四品官,授宪政编查馆提调,摆出一副要大干一场的样子。

杨度

杨度踌躇满志,参与起草《钦定宪法大纲》,力主削弱君权,以期真正立宪。

然而,朝中那些老狐狸,口口声声要改革,实则阳奉阴违,做做样子罢了。

杨度没想到,清政府根本无意改制,自己不过是摆设。

最终,他遭弹劾,革职回乡。

官位没了,信念还在。

他对清廷已绝望透顶,对君主立宪却仍深信不疑。

辛亥革命爆发,共和之火燎原,袁世凯却以军力夺果,坐上大总统之位,意图更进一步,做皇帝。

此时,杨度再度登场,受袁之邀,作《君主立宪论》,振振有词:“今欲救亡,先去共和!欲立宪,先立君!”

意思也明白,民主那套暂时不顶用,非得有个君主坐镇不可。

接着,他又与孙毓筠、严复、刘师培、李燮和、胡瑛等人合组“筹安会”,大造舆论,替袁铺路,誓要重塑帝制江山。

杨度何以如此卖力?

因为当时袁世凯就是他心目中的“非常之人”。

杨度自幼受“帝王之学”熏陶,终其一生,便想辅佐一位英主,成就帝业。

他受袁提携,念着知遇之恩,然而更重要的,是他的信仰——君主立宪。

他坚信,此乃救国之道。

可惜,看人不清,识局不明,袁世凯是何许人?

帝王之术玩得炉火纯青,表面恩义,实则工于心计,正好利用杨度的天真和执念,为自己称帝张目。

时势比人强,民主共和已成大势,袁氏帝制不过是南柯一梦,83天便灰飞烟灭。

杨度苦心孤诣,换来的不过是“帝制祸首”之骂名。

至此,他才明白,自己不过是一颗被摆弄的棋子,而那场浩大的复辟闹剧,也终究是袁世凯的一场自欺欺人。

杨度选错了人,选错了时机,也选错了道路。

君主立宪本已过时,他却偏要扶尸起舞;袁世凯野心昭然,他却甘为其驱策;大势已去,他却逆流而行。

于是,帝制祸首的骂名,他背上了;一生的理想,也随洪宪帝制一同灰飞烟灭。

他未必觉得有愧,他自信问心无愧,纵使世人不解,他仍要固守最后的尊严。

只是他终究是输了。

失败之后,杨度遁入空门,法号虎禅师,欲借佛法洗去尘世的污名。

1917年,张勋复辟,设宴徐州,特邀杨度共商国事。

杨度去了,言辞犀利,痛批当局:内战不休,外交荒唐,若不趁对德绝交宣战的机会改革,大局将亡。

他劝张勋振作,趁机改革,挽救危局。

然而,张勋自有算盘,打的根本不是君主立宪的主意,而是借复辟之名,行夺权之实。

杨度得知后,失望至极。

他本以为,君宪尚有一线生机,谁知又是骗局一场。

三次君宪梦,三次破碎。

他先是寄希望于清廷,被踢出朝堂;再是押宝袁世凯,被利用殆尽;最后张勋复辟,他仍幻想君宪可行,却又一次撞上现实的冷墙。

他不得不承认,自己错了,错得彻底。

他终于明白,时代不同了,旧梦不值一提,佛门清净也无法解脱。

“君宪救国已是废话,无我成全大我亦是空谈。”

杨度终于放弃执念。他不再幻想辅佐明君,也不再沉迷佛法,他认清了现实:唯有革命,方能救国。

甘于无名,传奇一生

1919年,五四风雷骤起,旧世界的根基被震得摇摇欲坠。

青年怒吼,工农觉醒,帝国主义和封建势力的千年枷锁,终于裂开一道缝隙。

革命的烽烟燃遍大地,孙中山振臂高呼,国民党顺势而动,共产党也悄然登场。

这时的杨度已淡出政坛,隐于市井,然而,风起云涌的时代变局,终究让他无法置身事外。

他看着这一切,震撼、疑惑、欣喜,甚至有几分懊悔。

自袁世凯覆灭,民国乱象丛生,军阀割据,宪政成了笑话,民主成了摆设。

政客们你方唱罢我登场,口号喊得震天响,民生却愈发凋敝。

杨度心中清楚,旧有势力皆无济于事,惟有唤醒民众,方能真正改变中国的命运。

1924年,孙中山提出“联俄、联共、扶助农工”三大政策,杨度再难按捺,遂赴上海面见孙中山,表示愿意追随左右,为民主革命效力。

第一次国共合作后,反帝反封建的浪潮奔腾向前,杨度深受鼓舞。

从1925年至1927年,他奔走于政局动荡之中,先在安徽督办姜登选幕府任秘书长,又投身山东军阀张宗昌帐下做总参谋。

杨度一家

军阀之间争权夺利,他看得分明,心中更是坚定了革命的必要。

1927年4月,北京局势骤变,张作霖掌控政府,悍然下令搜查苏联使馆,意图逮捕中共领袖李大钊。

杨度闻讯,心知事态严重,立即通知北京市特别支部书记胡鄂公,让他设法转告李大钊离开。

与此同时,他派长子杨公庶飞奔章士钊府上,托其警示李大钊速速转移。

然而,李大钊认为东交民巷的苏联兵营天罗地网,敌人奈何不得。

孰料翌日天亮,李大钊一家四口被尽数擒获。

李大钊

消息传来,杨度心急如焚,立刻赶赴安国军司令部,面见张作霖,恳求交由地方法院审理,以图周旋。

又托章士钊奔走营救,可惜,一切努力终成泡影。

1927年4月28日,李大钊等二十人惨遭绞刑,刑场血雨腥风,旧世界依旧冷漠如常。

消息传来,杨度沉默许久,终是叹息一声。

他卖掉北京“悦庐”公馆,倾尽家财,四处奔走,贿赂审案官员,救济烈士遗属。

钱花光了,心也凉透了。

这一役之后,杨度心中天翻地覆。

次年,他南下上海,暂居法租界,摇身一变,成了青帮大佬杜月笙的座上宾。

杜月笙待他不薄,供房供养,每月发银五百,杨度偶尔写几篇吹捧文章,题几幅书法,自嘲曰:“清客”耳,非“青帮”也。

不过,他留在上海,绝非仅为苟活。

此时的杨度,早已不是昔日筹安会的杨度。

革命风潮已然席卷大地,他在暗处观望,亦在思索。

他的社交广,熟悉政局,极具利用价值。

主持中共特科的伍豪(即周总理)授意陈赓与其接洽,后又由潘汉年亲自登门,两人一见如故,相谈甚欢。

其时,潘正筹办地下报纸《红旗日报》,请杨度题写报头。

杨度提笔而就,未作半点犹豫。

周总理得知杨度有意入党,亦未拒绝,反鼓励他继续留在杜月笙身边,暗中收集汪兆铭、胡汉民的政治动向。

此后一年,中共对他秘密考察。

1929年,经周总理批准,杨度成为中共特别党员,自此潜伏上海,暗中效力。

他收集情报,传递消息,亦以卖字画筹措资金,支援革命。

昔日帝制鼓吹者,如今成了共产党的地下战士。

这一转变,若在十年前,怕是谁都想不到。

这世道翻覆,风云变幻,旧人旧事,早已今非昔比。

杨度的晚年,并未如世人所想那般归于沉寂。

他看透了蒋介石的独裁,看腻了国民党的腐败,更看不下去血雨腥风中的屠杀。

他入党后,是四处奔走暗中相助,尽己所能。

虽只剩两年余寿,他却从未懈怠。

掩护革命,营救同志,扶助进步人士,事无巨细,皆尽心竭力。

张澜等民主人士受迫害,他伸手相援;地下党遭围剿,他四处奔走。

他早已不是昔日那个天真推行君宪的书生,如今的他,只求革命向前,哪怕粉身碎骨,也无所畏惧。

1931年,局势陡变,上海的中共中央陷入生死存亡之际。

顾顺章叛变,向忠发被捕,党的地下组织几近崩溃。

敌人疯狂搜捕,杀气腾腾。

杨度在周总理的安排下,奔走各方,传递情报,营救同志,尽着一个共产党人的最后职责。

他这双曾经写尽君主立宪的手,如今成了革命的护盾。

杨度的入党之事,世人知者寥寥。

他从未邀功,更未多言。

自始至终,他只与周总理单线联络,外界一无所知。

直到多年之后,周总理才托王冶秋转告《辞海》编委会,将杨度这一鲜为人知的一面记入史册,以免埋没无闻。

如今更应记得,杨度亦曾以生命最后的余光,护住了革命的一角。

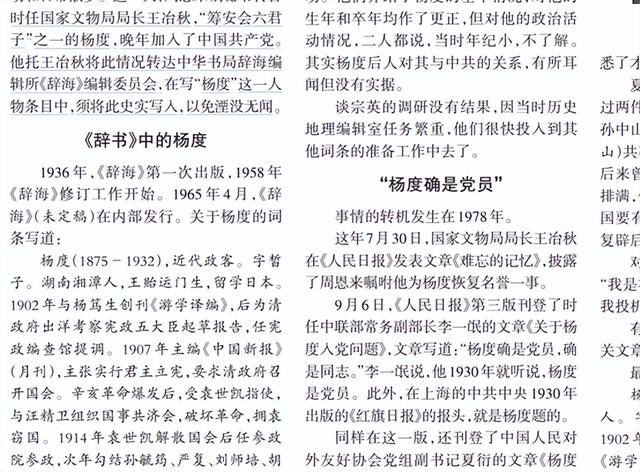

参考资料:《辞海》修订:为中共党员杨度正名

徐天