一九一七年八月,稻谷金黄,山果盈枝,秋风正好,溪水潺潺。

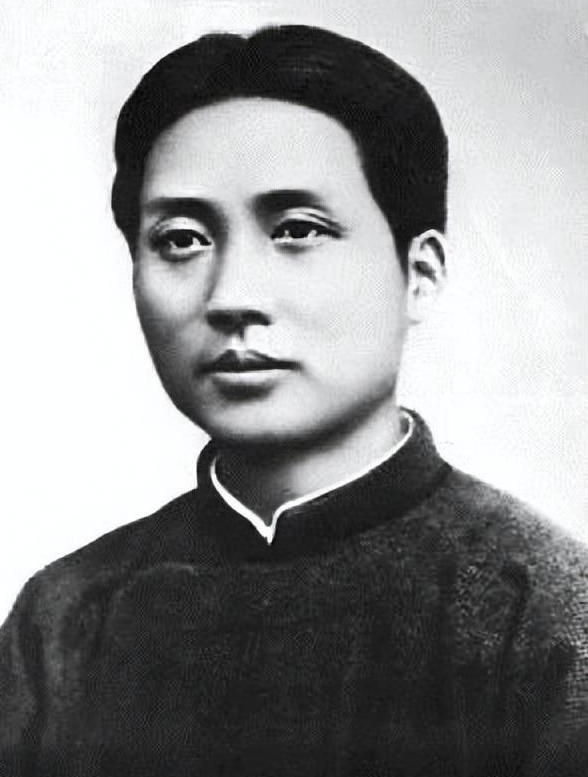

毛主席与同学萧子升自长沙第一师范出发,一路向西,步行至宁乡,再翻山越岭,钻入安化深处。

山道陡峭,泥土松软,脚下踏出一路尘烟。

此行既为游学,也是社会调查。

风景如何,民生如何,学问如何,他心里早有盘算。

安化梅城,古时建邑,洢水环绕,双塔对峙,青瓦白墙错落有致。

培英堂肃穆,孔圣庙森然,东华观寂静,尽显旧时风貌。

毛主席看过,略觉新鲜,可这些景致,终究不是他此行的重点。

最令他心生敬仰的,还是那位学识渊博、名震一方的鸿儒——夏默庵。

夏默庵,安化羊角乡大岩村人,幼年聪颖,弱冠入两湖书院,通经史,晓古今,文章卓绝,考据尤精。

少年时考中廪贡,后举孝廉方正,授六品顶戴,补用知县。

但官场黑白,世道炎凉,他不屑趋附,遂隐退乡间,主理安化县劝学所。

此时年六十四,仍笔耕不辍,著有《中华六族同胞考说》《默庵诗存》《安化诗抄》等书。

如此人物,学问自是不凡,脾气亦是出了名的古怪,来访者十之八九要吃闭门羹。

毛主席未至安化,已从同窗罗驭雄口中听闻其名,心中暗自计较。

此番前来,既是求学,也是试探其为人。

明知难以得见,仍不愿作罢。他带上萧子升,直奔夏宅。

到了门前,院墙高耸,朱漆大门紧闭,门房一脸冷色,见二人上前,眼皮也未曾抬起。

待毛主席说明来意,只把门扉轻轻一合,不带半分犹豫。

若是旁人,恐怕此刻便要作罢。

毕竟人家规矩摆在那,撞破南墙也无用。

可毛主席偏不。他站定门前,神色未变,脚步未移,摆明了非见不可。

夏默庵素日最厌游学之辈上门叨扰。

门人也得了他的真传,凡是求见者,十有八九被挡在门外,连个正眼都未必施舍。

这日,门人匆匆进屋,禀报道:“门外有一位游学先生求见。”

夏默庵头也不抬,随口便道:“不在家。”

片刻后,门人又来,说那游学先生仍未离去。夏默庵皱了皱眉,挥挥手道:“不在家。”

时辰一晃便过,那人竟又来了。夏默庵放下笔,冷笑一声:“倒是个执拗的。”随即抬眼问道:“何人?”

“毛润之,长沙游学先生。”

夏默庵微微一怔。

这名字,他倒是听过几回,听说是个胆色不小的年轻人。

寻常求学者,一次吃闭门羹便知难而退,这人却连敲三回,倒是不同寻常。

既如此,索性开门相见,看看此人究竟有几分本事。

门开了,毛主席迈步而入,眼神坦然。

夏默庵也不寒暄,提笔蘸墨,龙飞凤舞写下一对子于案上,抬眼道:“先生既来求教,不妨先对一对。”

毛主席瞥了一眼,心中暗笑。

这哪里是求学?分明是考校。他略一沉吟,提笔便写。

夏默庵出句:绿杨枝上鸟声声,春到也,春去也。

毛主席对句:青草池中蛙句句,为公乎,为私乎。

墨迹未干,夏默庵已是愣住。

他本意不过是随口一试,谁知对方对得流畅工整,且意境深远,后一句更是带着几分讽喻之意,让他心头一震。

夏默庵盯着那“为公乎,为私乎”几个字,沉思片刻,忽然放声大笑,连声道:“好!好!妙哉!”

这副对联,自然是工整严谨,平仄无误,但真正耐人寻味的,还在那后设二问。

出句描绘春光,绿柳丝丝,鸟鸣嘤嘤,表面上看,不过是寻常景致,实则暗藏机锋。

春光明媚,万物生机勃发,然春去春来,世道可曾有变?

夏默庵抛出这个问题,摆明了不是闲聊,而是考较眼前这个年轻人,看看他究竟是胸有丘壑,还是徒有虚名。

毛主席心下了然,提笔便对。

青草池塘,蛙声不断,这等景象,与绿柳鸣禽相衬,本也寻常。

可妙就妙在这“公”与“私”二字。

蛙叫之声,究竟是为公?还是为私?

此问一出,便透出几分锋利,直指官场之弊,世道人心。

公与私,从来是朝堂之上最难分清的界线,也是读书人避之不谈的话题。

毛主席偏偏挑明了说,言简意赅,不露锋芒,却一针见血。

更绝的是,这“公乎?私乎?”并非凭空而来,而是典出《晋书·惠帝纪》。

彼时晋惠帝游华林园,闻虾蟆聒噪,便问随从:“此蛙之鸣,是为官乎?抑或为私?”

随从阿谀奉承,赶紧回答:“在官地为官,在私地为私。”

毛主席此联看似随口而出,实则暗藏讽意,借用此典故,将官场之道、世情冷暖轻轻一揭,不言而喻。

夏默庵本想考教一番,谁知反被一问点醒。

他盯着下联,沉默半晌,眼神从惊讶到欣赏,最后竟有几分自惭。

半晌,才哈哈大笑,连声称好,抬手便请毛主席入座。

傲慢的姿态一去不返,竟比寻常待客还要殷勤几分。

他亲自摆上饭菜,热情款待。

这一顿饭,自是吃得投机。

席间言谈,毛主席意气风发,谈古论今,言之凿凿。

夏默庵不觉时间飞逝,待夜幕降临,竟舍不得放人,索性拿出自己呕心沥血的《中华六族同胞考说》,郑重交给毛主席,请他过目。

临别时,夏默庵翻箱倒柜,拿出八元银洋,硬塞进毛主席手里,说:“薄礼不成敬意。”

送至门口,依依不舍,站在门前目送许久,目光中已无考较,只有赞许。

他明白,今日所见,这个年轻人,绝非池中之物。

参考资料:毛泽东趣对花絮_白孝伟