参考文献

1. 《肿瘤学》主编:孙燕,人民卫生出版社,2017年第3版

2. 《结直肠癌筛查与早期诊断》王建祥主编,科学出版社,2020年

3. 《中华消化杂志》2021年第41卷第1期,结直肠癌早期症状研究

4. 《中国肿瘤临床》2022年第49卷,总第586期

生命的旅程就像一条蜿蜒的河流,时而平缓,时而湍急。

而有些暗礁隐藏在水面之下,让人防不胜防。

肠道癌症,便是其中的一块暗礁,潜伏在体内,悄无声息地侵蚀着健康。

许多人在确诊时,往往已经错过了最佳的治疗时机,而身体其实早已发出了警示信号。

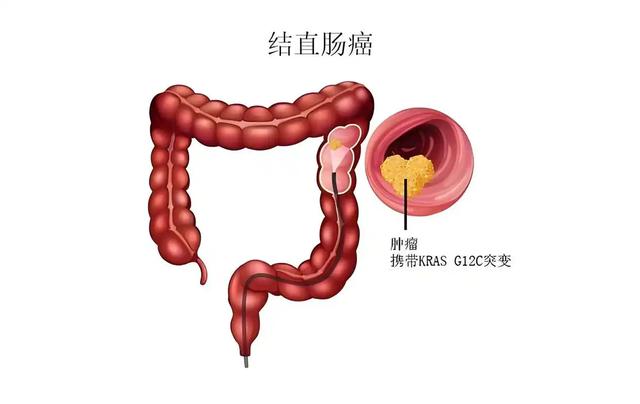

医生提醒,若肠道内已有癌细胞,身体通常会出现四大典型表现,若能及时察觉,或许能为健康赢得宝贵的时间。

人们常说:“病从口入”,但许多疾病的发生并与饮食相关,肠道癌变的过程往往涉及多种因素,包括遗传、生活方式、慢性炎症等。

现代社会,随着加工食品的盛行、久坐不动的生活方式以及高压力的工作环境,肠道健康面临着前所未有的挑战。

而肠道并非沉默的器官,它会通过一些细微的变化向人体发出求救信号。

只是,大多数人往往忽视了这些信号,直到身体状况恶化才警觉。

最显而易见的表现是排便习惯的改变。

这个信号往往最容易被忽视,因为许多人认为便秘、腹泻只是暂时性的消化问题。

而如果排便频率、形态或颜色发生持续性的异常,比如长期腹泻、便秘交替出现,甚至粪便变细、带血,就需要引起重视。

这些症状可能意味着肠道内已有肿瘤存在,影响了正常的消化和排泄功能。

特别是黑便或暗红色血便,可能是肿瘤导致肠道微小血管破裂的结果。

有些人可能会以为是痔疮出血而忽视,殊不知,这正是肠癌的早期征兆之一。

腹部不适和隐痛感也是不可忽视的信号。

肠道癌变的过程中,癌细胞会逐步侵蚀肠壁,影响肠蠕动,导致腹部隐痛、胀气、绞痛等不适感。

这种疼痛往往并不剧烈,但却断断续续,尤其是在进食后或排便前后加重。

许多人误以为是消化不良或胃病,而忽视了背后的深层健康风险。

当癌细胞继续扩散,可能会导致肠梗阻,表现为持续的腹胀、恶心、呕吐,甚至出现严重的腹痛。

这时,病情往往已经发展到了较为严重的阶段,治疗难度大大增加。

第三个信号是体重的异常下降和贫血。

癌细胞是身体的“能量掠夺者”,它们在体内疯狂增殖,消耗大量的营养,而人体正常的细胞则因营养不足而逐渐衰弱。

如果近期没有刻意节食或增加运动量,体重却明显下降,且伴随持续性疲劳、头晕、面色苍白等症状,就应警惕肠道癌变的可能。

肠道出血可能导致慢性贫血,而贫血则会使人感到乏力、注意力不集中,甚至影响心血管系统的正常工作。

特别是中老年人,如果发现自己吃得正常却不断消瘦,就必须尽快就医检查。

食欲下降和持续性消化不良也是不可忽视的预警信号。

肠道是人体消化和吸收营养的关键器官,当肠道发生癌变时,正常的消化功能会受到影响,导致食欲减退、恶心感加重,甚至出现进食后上腹部饱胀的感觉。

有些人可能会误以为是胃病,长期服用胃药来缓解不适,殊不知,这种“拖延战术”可能会让癌细胞有更多的时间扩散。

如果食欲下降持续超过两个月,同时伴随腹部不适,就需要尽快前往医院进行专业检查,以排除肿瘤的可能。

健康,并非一蹴而就,而是日积月累的结果。

许多人在年轻时不注重饮食规律,喜欢油腻、高脂、高糖的食物,久坐不动,等到年纪增长,身体开始出现各种问题时,才意识到健康的重要性。

而肠道癌症的发生并非一夜之间,而是一个长期积累的过程。

现代医学研究发现,超过90%的结直肠癌是由肠道内的息肉演变而来的,而息肉的形成往往与长期的不良饮食习惯、慢性炎症和遗传因素密切相关。

早期筛查在肠道癌症的防治中起着至关重要的作用。

医生建议,45岁以上的人群,尤其是有家族病史者,应定期进行肠镜检查。

许多患者在初次接受肠镜检查时,才发现肠道内已经存在多个息肉,而这些息肉本可以在早期通过微创手术切除,避免癌变的风险。

而由于对检查的恐惧或对症状的忽视,许多人往往拖延到症状明显时才就医,此时肿瘤可能已经进入中晚期,治疗难度和风险大幅增加。

除了定期筛查,保持健康的生活方式也是预防肠道癌的关键。

研究表明,高纤维饮食可以有效降低肠癌的发生率,蔬菜、水果、全谷类食品富含膳食纤维,能够促进肠道蠕动,减少有害物质在肠道内的停留时间。

红肉、加工肉类(如香肠、培根)等食物被世界卫生组织列为致癌物,长期大量摄入可能会增加肠癌的风险。

保持良好的作息,适量运动,避免长期久坐,也是保护肠道健康的重要措施。

肠道就像一条河流,只有水流畅通,才能保持生态平衡;一旦水流受阻,污浊物堆积,就容易滋生疾病。

健康的本质,是治病,而是预防和管理。

当身体发出求救信号时,若能及时关注并采取行动,便能将风险降到最低。

肠道癌并非无法防治的疾病,关键在于早发现、早诊断、早治疗。

不要等到身体发出剧烈的抗议声时,才后悔莫及。

每一次健康的选择,都是对未来生命的投资,让健康成为一种习惯,而非被动的选择。

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生。