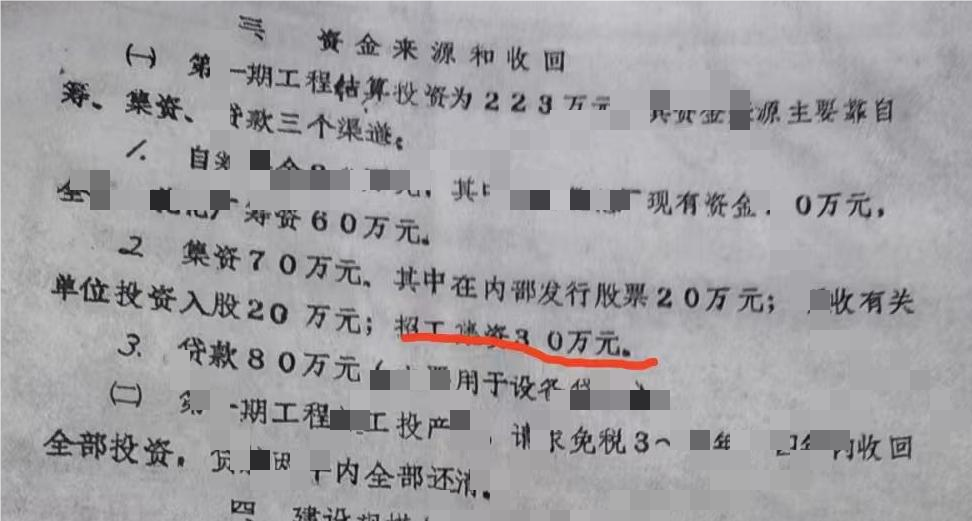

1988年,当涂县某某棉麻公司毛巾被单厂建立,下属的76名职工,通过文化考试和集资共三十万进厂后正式入职。自入厂首月起,每月从工资中明确扣除1元养老保险金,工资花名册和合同制工人退休养老金管理手册均有记载,职工们始终认为,这些钱已按国家规定缴纳至社保系统。

随着1995 年工厂效益日渐萧条,职工陆陆续续离散直至1996年9月份停厂,当事职工表示是因污染严重出于政府要求而停摆,但给他们的理由是倒闭破产,于2009年被拍卖,职工们发现自己社保系统中1988-1996年的缴费记录完全空白。他们本想去寻觅一个说法,却发现自己能够作为证据的劳动合同制工人退休养老金手册不翼而飞,甚至连个人的合同书、工资花名册都不见踪影,当事职工表示,1996到2006准备补缴时,有些同事的养老金手册正常下发,但当他们去领取时却年代久远,已经不存在。经判决文书载明:“用人单位存在代扣养老保险金事实。”然而,这一司法认定至今未能转化为社保系统的有效缴费年限,76名职工仍在等待一个答案。

二、企业改制过程中的权益断裂企业被整体拍卖的事件成为矛盾升级的转折点。职工反映,作为带资入厂的参与者,集资数额达到三十万,不仅没有公司股份,就连资产处置工厂变卖都未曾预先得到通知,也未获得任何形式的补偿。在此过程中,职工群体质疑的核心在于:集资款项的法律性质是否构成事实上的股权投资,以及企业在清算过程中是否应当履行对原始出资人的告知义务,对于他们而言,集资多年不说需要得到多少的股份分红,但不能连知情权都无法保障。

工厂人员名单进一步加剧了职工们对企业的信任。经他们自行核验发现名单中存在非在岗人员,而部分真实在岗职工反而未被纳入补缴范围,还有职工对花名册真实性提出异议,认为社保部门存档的《招工合同制花名册》和自己的认知存在出入,他们认为花名册中有两个人都是企业负责人魏某的亲属,更有好几名未曾听闻的陌生员工存在疑点,令他们不由得怀疑是否存在他人冒名顶替骗保的现象,同时也怀疑魏某是否牵涉其中。

三、原始凭证的存续与灭失争议法律纠纷的核心证据链涉及三类材料:证明劳动关系的劳动合同书、记载每月扣款的工资表、记录缴费明细的养老金手册,而用人单位主张的关键材料——养老金手册、完整工资表和招工名册,均以保管不善为由无法提供,职工们只能守着手中的判决书、花名册和拍卖合同四处奔波。

值得注意的是,判决书上写着2006年3月,当涂县某某棉麻总公司曾发布通知,要求原毛巾被单厂职工限期登记养老保险信息,最终确认117人符合1996年至2006年补缴资格。然而,这一关键流程存在明显缺陷:部分职工因未及时获知消息等其他原因,被永久排除在后续权益认定之外。2013年公示的99人名单中,部分职工们未在规定的2006年5月前登记,而失去补缴的资格。事实上,职工们表示:“虽然说117个人符合资格,但据相关工作人员表示,当年没有按照每年进厂工人花名册的名单办理补缴。”并且认为,对方会以当年城镇居民户口进厂的19个人是正式工有档案,其他的是农民合同工没有档案为由,逃避责任并进行开脱。

这种程序执行与档案保管的双重失序,使得职工维权陷入更深的被动。书面制度与实操层面的断裂,不仅体现在资金流转环节,更贯穿于企业管理的全流程——从代扣款的账户操作,到改制时的登记公示,多重漏洞最终汇聚成劳动者难以跨越的权益鸿沟。

四、集体记忆与制度转型的持久博弈在职工自发建立的证据档案中,这些碎片化证据共同构筑起跨越三十年的完整叙事。法院判决书的权威认定与职工手中的原始凭证形成双重印证,却仍无法撼动相关系统的信息缺失,反映出特定时期权益追溯的客观困难。

该事件反映出特定历史时期的企业社会保障难题:社会保障代扣代缴的监管盲区、企业资产处置的透明度缺失、历史档案保管的责任真空。职工群体坚持主张的不仅是个人养老保险权益,更是对制度信用基础的维护诉求。他们想要的只是拿回自己空白期遗失的社会保障,拿回作为股东集资多年工厂变卖所应给予的补偿,76个人背后代表着76个期盼着这笔钱的普通家庭,当最后一代集体企业职工步入退休年龄时,他们的诉求已不仅是个人权益问题,成为需要社会各界共同关注的民生课题。

结语

当司法判决的权威认定遇上历史档案的管理黑洞,这场持续三十年的代扣争议已不仅是社保账户的数字纠葛,更是检验社会治理精细度的标尺。眼下,职工们封存在铁盒里的工资条与入职文件,正等待着制度性解决方案的破局——或许在法治框架下建立历史权益追溯特别机制,或许通过数字技术复原碎片化证据链。这些来自改革深水区的难题,终将在“权利不因时间褪色”的法治共识中,找到兼顾历史与现实的最优解。

(本文基于当事人陈述及公开资料整理代为发布,如有不实言论我们不承担法律责任,如有雷同纯属巧合,侵权请联系更改。)