2009年秋,湖北鄂州的商人江某某与章某某签订《钢铁渣生产经营合作协议》,约定共同经营武汉青山的一家钢渣加工厂。章某某出资两百万,江某某负责项目运营。这份协议看似清晰,却后因第三人童先生的加入变得复杂。隔日,章某某与童先生签订《参股合作协议》,约定童先生出资140万元、章某某出资60万元,共同投资江某某的钢渣项目。童先生分四次将140万元转入章某某账户,后者将资金连同自己的60万元一并交给江某某作为投资入股基金。

三方未签署书面合伙协议,项目运营不足一年却因客观原因无法继续经营,经三方协商同意撤销。但在收条中江某某向章某某承诺“如中途退股返还本金”,同一时期,因项目未实际经营而散伙,返还全部投资。事后,江某某叫来朋友张某,表示出国后剩余款项由张某代为偿还。

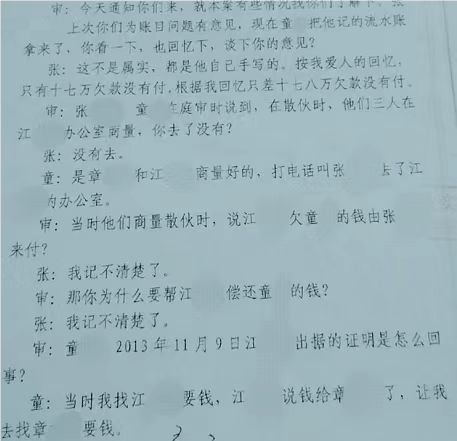

2011年1月,江某某通过银行转账归还童先生28万元。案外人张某则在同年分七次向童先生支付39万元后再未还款,截至2011年底童先生共收到67万元,剩余73万元迟迟未到账。童先生指出,张某的还款系“代江某某履行义务”,但江某某主张债务已转移至张某,理由是其接手工厂后“无需支付转让费”。

2012年1月,农历腊月,在章某某提议下,童先生为维护自身权益前往江某某的工厂,拖走一台球磨机,称需“江某某回国后还款”方可解除质押。这一行为引发所有权争议:江某某称工厂已由张某实际管理,设备不属其所有;童先生则坚称拖走设备时章某明确告知“厂里财产归江某某”。这台球磨机被闲置在童先生处多年,双方未就抵偿价值达成一致。童先生多次要求江某某赎回设备,但未获回应。童先生认为,拖走设备是向江某某施压的手段,但这一行为在后续诉讼中成为争议焦点。

2013年11月,在童先生催讨下,江某某向童先生、章先生出具两份内容矛盾的证明。第一份证明“与童先生无直接经济关系”,第二份明确表明“童先生140万元由张某返还”。童先生从未认可债务转由张某承担。同月,童先生上门讨债,江某某出具证明要求其向章某某催款;章某某随后亦找江某某对峙,江某某再次出具证明称“债务已转由张某承担”。同年12月,童先生向法院提起诉讼,要求江某某返还73万本金及利息,章某某承担连带责任。童先生特别主张,其140万元系以月利率5%向他人借款,江某某、章某某均知晓这一情况,但为拿回自己的钱财,他仅按2%主张利息损失。

一审法院认定三方存在事实合伙关系。核心依据为:江某某在证明中自认合伙经营并承诺担责,依据“禁反言”原则不得反悔;童先生资金通过章某某转交江某某,实际用于合伙项目。法院同时强调,债务转移需债权人书面同意,而江某某未提供童先生认可张某为债务人的证据,故判决江某某返还73万及利息(按月利率2%计算),章某某不承担责任。

江某某不服上诉。2022年,鄂中院推翻一审结论,核心依据是“行为推定债务转移”。相关负责人认为,童先生接受张某还款39万元且未提出书面异议、并拖走一台球磨机的行为,表明其默认债务主体变更。童先生与张某的交涉本为无奈之举,却被认定为“未向原债务人主张权利”。尽管童先生主张张某仅为代偿,但未能提供委托书等证据;而江某某2013年提出的证明中“童先生款项转由张某返还”的表述,与法院认为与童先生的实际行为形成逻辑闭环,此外,江某某长期在海外,工厂由张某经营,进一步佐证债务归属转移。最终,法院驳回童先生诉求,表示案件受理费由其承担。童先生认为此次审理过程未能全面、客观审查证据。

张某自2013年后停止还款,江某某仍在马来西亚经营生意。童先生向省高院递交再审申请,明确提出三项诉求:一是撤销鄂中院2022年二审判决及省高院2023年驳回再审的裁定,恢复一审法院关于江某某承担73万元还款责任的判决;二是请求依据《关于完善人民法院司法责任制的若干意见》相关规定,对二审裁判中事实认定与法律适用的争议启动审查程序;三是主张将案涉球磨机按市场评估价抵扣债务,终结长达十年的执行困局,并向法院的“行为推定”逻辑提出质疑:“这些行为如何构成法律意义上的债务转移?我接受张某付款时,明确表示这是代江某某还款,拖走设备也仅作为质押而非抵债。”

同时特别指出程序结论存在硬伤:一是虚构四人合伙清算关系,不符合庭审中张某之前“未参与三人结算”的陈述;二是未履行《合同法》第六十五条关于第三人履约的规定,错误援引第三十六条认定债务转移,而法律规定第三人违约时债务人责任并不免除。

这起案件折射出中小投资者在商业合作中的普遍困境。一方面,口头约定的便捷性吸引了许多缺乏法律意识的投资者;另一方面,司法实践中对“默示行为”的认定标准,客观上增加了中小投资者的举证难度。许多人认为“朋友间不必较真”,但法律只看证据。一次收付款、一次交涉,都可能被解读为默认。相关部门对证人证言的采信和利害关系考量欠妥,也缺乏证据支持,凭证人的口头陈述认定事实,这一程序仍待完善。

结语

十余年的诉讼,140万元投资款未能追回,那台被拖走的球磨机早已锈迹斑斑,仍闲置在童先生手中,成为这场纠纷的沉默见证。它不仅是案件的物证,更是中小投资者维权困境的象征,案件终审虽已落幕,但其揭示的“法律推定”与“真实意图”的鸿沟,仍在引发对规则合理性的深度思考,当冰冷的法律逻辑遇上复杂的人性现实,我们或许需要更多司法智慧,在维护交易安全的同时,兼顾个体诉求的合理表达。

(本文基于当事人陈述及公开资料整理代为发布,如有不实言论我们不承担法律责任,如有雷同纯属巧合,侵权请联系更改。