相信各位德系、BMW车迷朋友都应该知道BMW AG的全称为Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (严格来说,Motoren在德语中是发动机的意思,而非汽车Wagen,直译的话,应该叫巴伐利亚发动机工厂、后缀是上市公司)吧?然而在现今的BMW严格意义上属于新BMW,在此之前还有一个名为Bayerische Motoren Werke GmbH(巴伐利亚发动机工厂有限公司),也就是俗称的“老BMW”存在。但是,从历史的角度上来讲新BMW的真正前身是Rapp Motorenwerke (拉普汽车制造公司)。

是不是听着很乱?乱就对了,因为现今BMW AG的发家史在咱们国内的网络舆论场里确实显得很乱,绝大部分编辑根本没搞清楚“新旧BMW”之间是如何联系起来的,甚至连会提到Rapp这位创始人的也是少之又少。

图:BMW AG之所以能存活到现在,并且成为一个拥有足够大体量的全球化造车企业,其实背后离不开Daimler(戴姆勒)在技术上的不断援助,无论是二战前的飞机发动机生产、还是最初期的汽车生产技术都一样。换句话来说,BMW AG和Mercedes-Benz是师出同门的存在,早年BMW的创业者们,几乎百分百出自Daimler,这种情谊绝非那些媒体老湿和只有半桶水的车迷朋友经常说的“竞争对手”关系,不然猜猜看为何BMW AG打广告经常都会和Mercedes绑定在一起,而不是和AUDI?BMW动不动就敢去调侃Mercedes,没有那层情谊,难不成欧美国家没有广告法和不正当竞争法?

今天的BMW AG之所以能成立,离不开它的大金主Camillo Castiglioni(卡米洛·卡斯蒂廖尼)的倾力相助,以及一种幕后工程师和创始人例如:Gustav Otto(古斯塔夫·奥托,老实说,跟他的直接关系并不大)、Franz Josef Popp(弗朗茨·约瑟夫·波普)、Max Friz(马克斯·弗里兹)、Karl Rapp(卡尔·拉普)等人的付出。事实上,现今的BMW AG之所能存在是通过大金主卡米洛收购了Bayerische Flugzeugwerke(BFW,巴伐利亚飞机制造公司),再从原来巴伐利亚发动机有限公司(老BMW)手上购买了原本BMW的全套资产全部注入到Rapp Motorenwerke 里,包括了知识产权、技术、商标等,就此新BMW诞生。

图:BMW AG的大金主和重要奠基人之一的Camillo Castiglioni(卡米洛·卡斯蒂廖尼),1879.10.22~1957.12.18。

图:除了右下的大金主之外,其余两位分别是:Karl Rapp(卡尔·拉普)左上、Franz Josef Popp(弗朗茨·约瑟夫·波普)右。

图:关于现BMW AG的发家史以及极为极具代表性的品牌创立人,咱们先前都有和单独出文章聊过,如果是对BMW AG历史真正感兴趣的车友可千万别错过了。

那么标题中提到的EMW到底是怎么一回事呢?这就要从一家曾经属于新BMW的汽车生产工厂Fahrzeugfabrik Eisenach(艾森纳赫汽车工厂)的故事说起了。

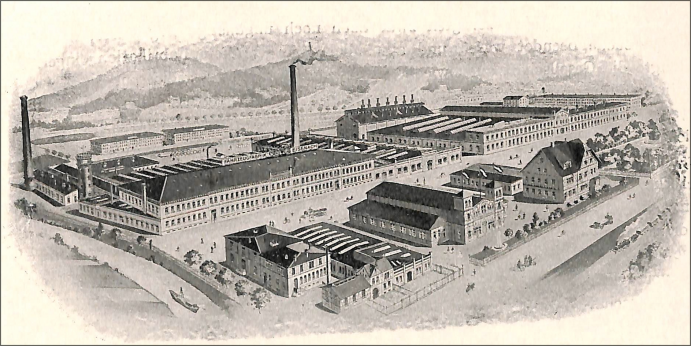

1896年12月3日,德国实业家 Heinrich Ehrhardt(海因里希·埃尔哈特)和他的儿子Gustav Ehrhardt (古斯塔夫·埃尔哈特)在德国艾森纳赫地区创立了 Fahrzeugfabrik Eisenach (FFE)公司,并在当地购买了地皮和设立了工厂。

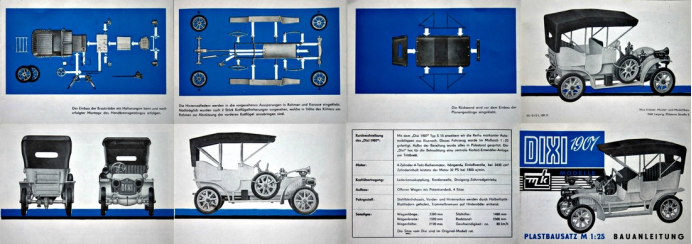

当时主要产品是自行车和军火;1898年开始获得法国Decauville授权生产汽车,成为了德国继Benz & Cie和Daimler之后的第三家内燃机汽车公司,1904年,创始人Ehrhardt家族因为投资失败等原因退出,公司更名为Dixi汽车公司,但第一次世界大战后的1920年,更名为 Dixi-Werke AG,但因要支付战争赔款而陷入困境,被迫与飞机制造商Gothaer Waggonfabrik AG合并,1927年获得英国Austin(奥斯丁)汽车的授权生产Austin 7型。或者咱们也可以这么理解:Dixi和后来的BMW,汽车产品方面有两个祖师爷,一个是收购Dixi传承回来英国Austin、一个是第一款自主研发汽车BMW 303时的技术导师Daimler-Benz,没了这两位,也不会有后续的BMW汽车发展史。

图:小编为大家介绍的这些BMW AG的历史,并非是来源于某个网站的野史,而是连BMW AG都官方承认的正史,作为现今世界级大型量产车制造商,BMW AG不像国内的新势力般连自己的出身都不敢承认的,BMW作为一家上市公司,更知道只有直面过去才会有未来的发展这个道理,即使在纳粹统治下那些不堪的回首也都会承认。

但是艾森纳赫的创业历史并不顺利,最终在1928年公司内爆发了经济危机,于是,在同年年底急需拓展民用汽车生产的BMW AG以80万德国马克的BMW AG股权外加80万德国马克现金的出资方式收购了艾森纳赫汽车工厂。在接管工厂后,BMW有许多知名的早期车型均在艾森纳赫工厂完成设计和生产,例如BMW AG的第一台车型BMW 303以及后续的315、319、326、327、335、328等,直到二战打响前的1941年,工厂的生产总数高达65,864台。其实吧,二战前由德国慕尼黑厂区负责研发和生产的车型并不多。

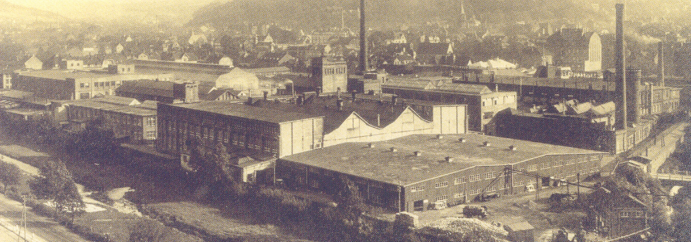

随着1944年开始盟军开始反攻德国本土,BMW AG和艾森纳赫工厂的好日子算是到头了,当时因为BMW AG在德国慕尼黑的工厂负责生产飞机发动机等一系列军用资产,因此便是盟军轰炸的首要目标之一,随着慕尼黑工厂被炸毁同时为了避免艾森纳赫工厂落入盟军手中,本来BMW AG的管理层是计划将工厂在1945年4月炸毁的,但万万没想到,势如破竹的苏军在工厂被炸前就已经接管了该地区,管理层要想继续完成爆破工厂的计划是完全不可能的了,但考虑到工厂在二战期间就已经被炸毁了60%,于是苏联计划没收该工厂并将大部分设备运回了苏联。

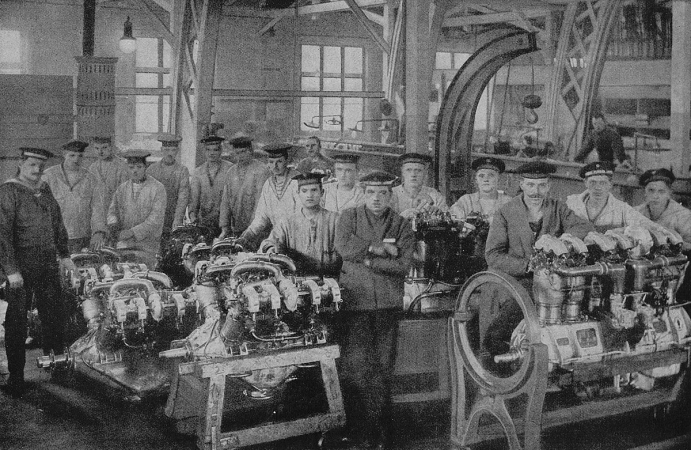

但为了保住自己的饭碗,当时的BMW AG摩托车生产负责人阿尔伯特·赛德勒向苏联的朱可夫将军赠送了一辆BMW 321汽车,以此证明工厂依旧有存在的价值,加上BMW摩托在当时的苏联的确受到了高度重视,于是便命令工厂试生产220台BMW R35摩托车,经过测试后这些摩托车均达到标准。1945年10月13日,艾森纳赫工厂的生产得到苏联管理当局的认可,要求其生产3000台BMW 326汽车及一批R35摩托车。

图:BMW 326在1936年正式发布时的发布会,除了公司高管之外,看看还有谁到场了。撇开政治和战场那种难辨是非的所谓的“普世价值观”论调,单从对德国汽车工业发展角度看,希特勒确实为德国的工业水平的升级和发展作出过正面贡献,尤其是一上台便取消马力税和大力发展高速公路、国家资助赛车运动、集全国各大车企之力发展经适型轿车、通过军事掠夺大幅提升德国汽车工业水平等等各种举措,都让德国汽车工业解开了枷锁而快速发展。

图:R35是二战前宝马摩托车品牌下最后一款500cc级别的民用车型,当然同期的还有正经的双缸R5和R51,但这两款车被列入赛车或者高性能型号里,或者说,如果用汽车一样的分级的话,R51属于500cc中级车的高配、R35属于中级车的低配,这就容易理解了吧。

于是工厂便开始重建工作,随后工厂并没按照原版命令生产BMW 326,而是在1948年以BMW 326为基础开发了一款名为BMW 340的升级版车型。1949年,BMW 340正式诞生并开始正式销售,但因为许多车辆生产原材料的供应商均位于西德,在东德采用的零部件供应商的零部件质量十分堪忧,有许多不清楚缘由的车主纷纷找到位于西德的BMW AG投诉,但碍于东德和西德之间的关系,BMW AG在当时也的确没有太多别的办法。

但随着BMW AG在西德受到的投诉越来越多,最终忍无可忍的BMW AG决定走法律途径禁止艾森纳赫工厂继续使用BMW的“巴伐利亚州旗”标志,逼于无奈之下,艾森纳赫工厂重新起了一个Eisenacher Motorenwerk(简写就是EMW)的名字独立门户,并且使用的标志不再是蓝白相间,而是红白相间,所生产的车辆也不再使用BMW而是换成了EMW,而这便是EMW的诞生历史。

从1945-1955这长达10年的时间里,EMW共生产了30,800台汽车,当中包括EMW 340、327、325/3等车型,以及83,000台R35、R35/2摩托车。1952年,EMW被苏联归还给东德政府,接着EWM工厂持续生产了3年后正式停止了原本EMW车型的生产,工厂也改名为了VEB Automobilwerk Eisenach(AWE)。

图:各位只要认真看便能发现,在艾森纳赫工厂的旧址里停放的这些340,有些是悬挂EMW标志,而有些则是悬挂BMW标志。

纵观历史,EMW的诞生可以说是BMW AG和艾森纳赫工厂逼于无奈之下的措施,但毋庸置疑的是,这段历史也是BMW AG发家史中的一段不可遗忘的历史。

最后要补充的是,BMW AG官方同样承认该EMW的这段灰色、且受当时特殊地缘政治关系导致的客观历史,并且还重新开始用上了EMW这个名字。早在2021年,BMW就宣布将会重启使用EMW这一名字,但该名字不再代表艾森纳赫工厂,而是Electrified Motor Works。换句话来说,也就是现今的新BMW i车系便是新EMW。