《好大王碑》全称《高句丽好大王碑》,亦称《国冈上广开土境平安好太王碑》。

原碑无年月,近人考证为东晋义熙十年(414年)立,是高句丽第二十代王长寿王为纪念其父谈德(374—413年在位,号永乐太王)而建,位于吉林省集安市洞沟古墓群东南部太王乡大碑街,是一块6米多高的巨碑。

碑身为凝岩灰石,方柱形, 略加修琢,粗糙不堪。纵612厘米,横185厘米,四面环刻碑文,共44行,每行41字,共计1800余字,字径四寸许,其中141字已脱落无法辨识。

碑文叙述了高句丽建国的神话传说、谈德的东征西讨战功,以及好太王陵守墓人的相关规定。

《好大王碑》书法风格方正饱满,似隶似楷,融合多种笔法,古朴雄浑,高古拙朴,展现独特艺术魅力,处于隶变时代过渡书体。

《好大王碑》是中国书法由隶入楷过渡时期的艺术珍品,具有独特的艺术风格和历史地位。其书法风格被描述为“高古天真又烂漫,篆隶兼楷能夺冠”。

碑文的书法风格以方正饱满的隶书为主,同时保留了部分篆书和楷书的特征,形成了一种方方正正的书法风格。为方严厚重的隶书 ,少波磔,保留部分篆书和楷书,融篆隶楷为一炉,可谓"前不见古人,后不见来者”。

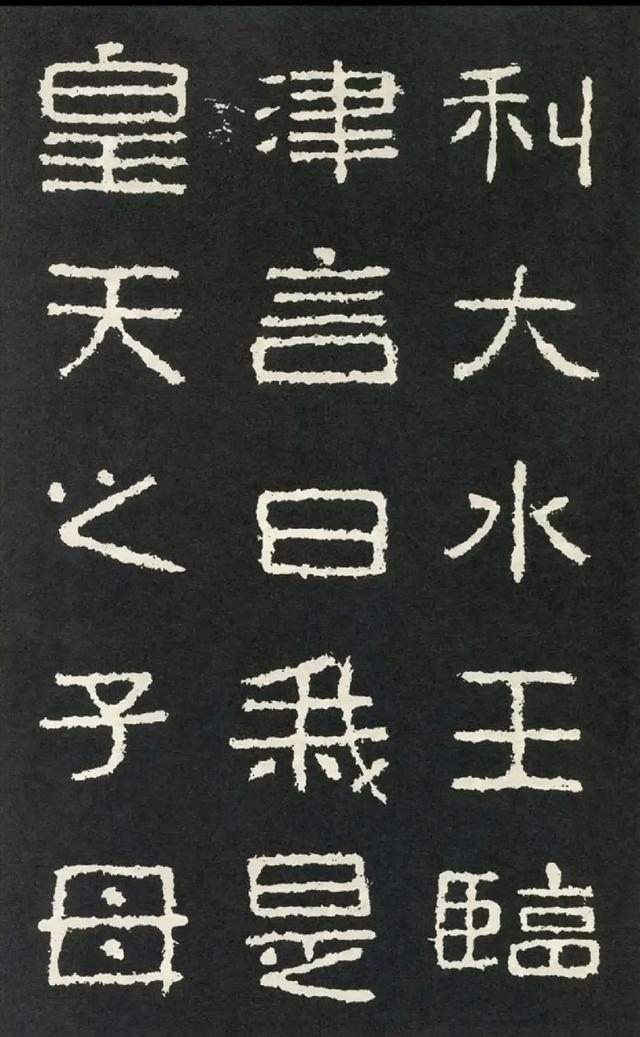

惟昔始祖邹牟王之创基也,出自北夫

《好大王碑》的书法雄强厚重、朴茂沉稳,结构恢弘,平实、稳正,布局严整、古朴、肃穆。

馀,天帝之子,母河伯女郎。剖卵降世,生

用笔圆浑涩劲、雄厚奔放,无波磔顿挫,如锥画沙。点画疏散恣肆,但却圆浑凝重,涩劲异常。

子有圣命驾巡车南下,路由夫馀奄

线条圆浑劲涩而富有韧性,天真烂漫而蕴藉含蓄。笔势虽无顿挫、无波磔,却也能收放自如,笔随意行。

利大水。王临津言曰:“我是皇天之子,母

整体章法气势恢弘,雍容古雅。个性鲜明,独树一帜。

河伯女郎,邹牟王。为我连葭浮龟。”应声

《好大王碑》距今已有近1600年的历史。是高句丽古墓群中著名的碑刻之一。清光绪年间(1880年前后)出土。主要记载了高句丽建国的神话、谈德统治时期的战功,以及守墓烟户的规定。

即为连葭浮龟。然後造渡,於沸流谷,忽

《好大王碑》是我国书法由隶入楷的重要例证之一。其笔法看似单纯,但神韵高古,不易领悟,具有极高的艺术价值。

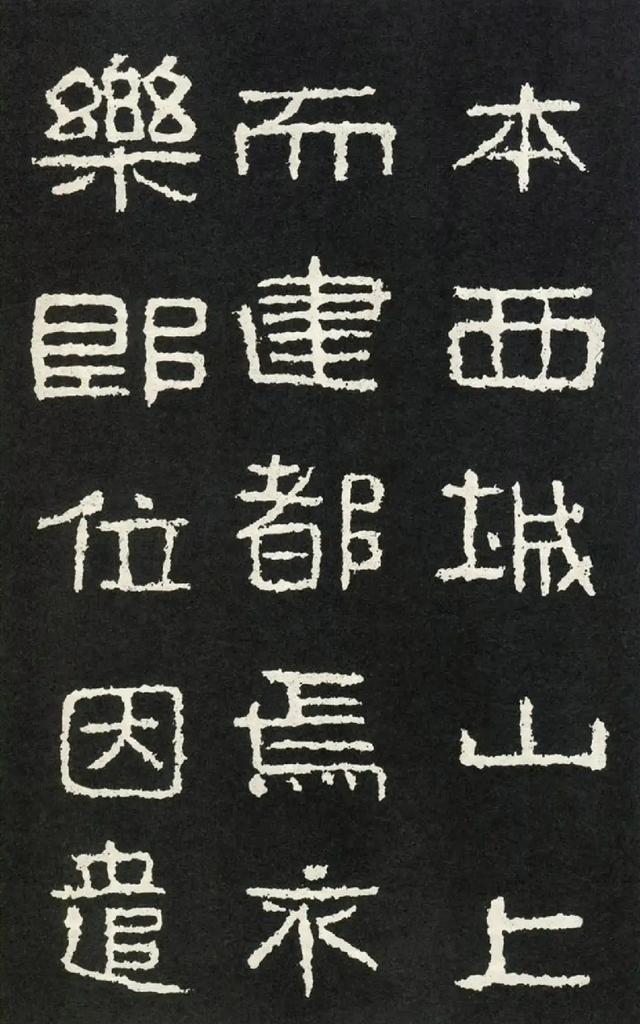

本西,城山上而建都焉。不乐世位,因遣

《好大王碑》的结体宽博朴茂,气势庄重。笔法以方正方笔为主,融入圆笔、篆籀笔意和楷笔,形成一种古朴苍茫、恣肆奇逸的艺术风格。其章法茂密,字距与行距相互间的比例不如一般汉隶那样明显,显得统一中有不统一,具有独特的艺术魅力。

黄龙来下迎王。王於忽本东冈,履龙页

《好大王碑》被誉为我国碑刻艺术宝库中的稀世珍品,是研究汉魏之际高句丽政权形成和发展的仅存资料。同时,其书法风格也为后世书法家所推崇,是学习隶书和楷书的重要范本之一。

升天。顾命世子儒留王,以道兴治,大朱

清荣禧评此碑:“楷法甫有二三,篆隶仍有六七,正与晋世化隶为楷,将变未变之顷,如出一辙”。

—END—