钟繇(151年-230年),字元常,豫州颍川郡长社县(今河南省长葛市)人,三国时期曹魏重臣、书法家。他是中国书法史上楷书的奠基人,被尊为“楷书鼻祖”,与王羲之并称“钟王”,在中国书法史上具有重要地位。

早年相貌不凡,聪慧过人。历任尚书郎、黄门侍郎等职,助汉献帝东归有功,封东武亭侯。后被曹操委以重任,为司隶校尉,镇守关中,功勋卓著。以功迁前军师。魏国建立,任大理,又升为相国。曹丕称帝,为廷尉,进封崇高乡侯。后迁太尉,转封平阳乡侯。与华歆、王朗并为“三公”。

据书法史,钟繇擅篆、隶、真、行、草多种书体,在书法方面颇有造诣,推动了楷书(小楷)的发展,被后世尊为“楷书鼻祖”。钟繇对后世书法影响深远,王羲之等后世书法家都曾经潜心钻研学习钟繇书法,“钟王”法脉,被视为书家正统。南朝庚肩吾将钟繇的书法列为“上品之上”,唐张怀瓘在《书断》中则评其书法为“神品”。《宣和书谱》评价说:“备尽法度,为正书之祖。”

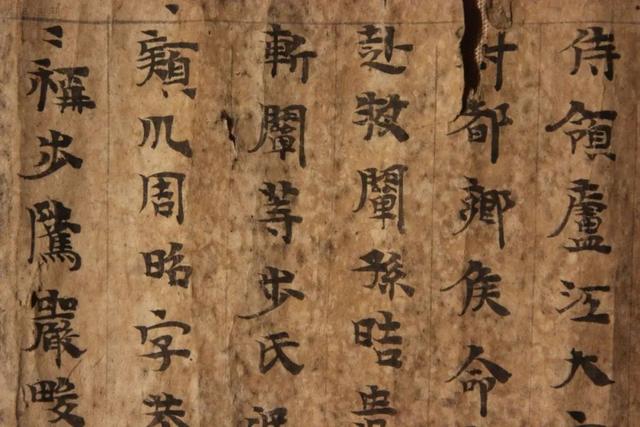

《力命表》,三国魏小楷法帖。钟繇书。文凡八行。真迹久佚,仅有刻本传世。《快雪堂帖》刻本中作:“传为王羲之临本”。小楷8行。文物出版社与上海书画出版社有影印本。见于《伪星凤楼》、《泼墨斋》等丛帖中。书法古雅、研美,是著名小楷法帖之一。

钟繇在中国书法史上影响很大,不仅篆、隶、真、行、草多种书体兼工,而且在书法理论上也很有成就,在用笔和间架结构上均有著述。钟繇的书法古朴、典雅,布局严谨、缜密。被认为是“正书之祖。”后世很多书法家,如王羲之、张旭、怀素、颜真卿、黄庭坚等在书体创作上都受到过他的影响。

该表约成书于魏文帝曹丕时期(220-226年),时值三国鼎立局面初定,钟繇以三朝元老身份参与国政。表中映射出曹魏政权建立初期对江东孙吴的战略考量。

作为章奏文体,"表"的特质在于"陈情",钟繇通过"臣力命之用,以无所立"的自谦之辞,既表达对皇恩的感戴,又委婉提出政见,体现了汉魏时期士大夫"以文参政"的典型方式。

通过刻本可见,《力命表》保留明显的隶书遗韵,收笔带略波磔,但相较于汉隶,其笔画已趋简化,提按变化更加丰富。单字结构呈"扁方"取向,继承隶书横向取势的特点,结体疏密有致。

原文:

魏钟繇书;臣繇言:臣力命之用,以无所立,帷幄之谋,而又愚耄。圣恩低徊,待以殊礼。天下始定,帅土欣戴。唯有江东,当少留思;既与上公,同见访问。昨宴见复蒙逮及,虽缘诏令,陈其愚心,而臣所怀造膝之事,昔先帝尝以事及臣,遣侍中王粲、杜袭就问臣。臣所怀未尽,冀益丝发,乞使侍中与臣议之,臣不胜愚,款慺慺之情,谨表以闻。臣繇诚惶诚恐,顿首顿首,死罪死罪!

译文:

臣钟繇言:我已不能效命疆场,为国出谋划策又年迈愚钝。圣上却依旧施恩照顾。现在天下初定,全国人民欢欣拥戴。只是江东的事情,应当稍加关注。我既已与其他老臣被皇上差人询及(有关国务),昨天又被召见,虽说是奉诏陈述了愚见,但我还有一些应该作促膝相谈比较细微的看法,(这样的情形)在先帝时也曾有过,先帝那时派了侍中王粲、杜袭来听取我的意见。我恳请您派员与臣共同议一议,把我想说的话说尽。臣不胜愚钝,唯恭恭敬敬地表奏圣上。臣繇诚惶诚恐,顿首顿首,死罪死罪!

—END—