1947年5月16日,孟良崮战役正处于关键阶段,前线战场紧张激烈。

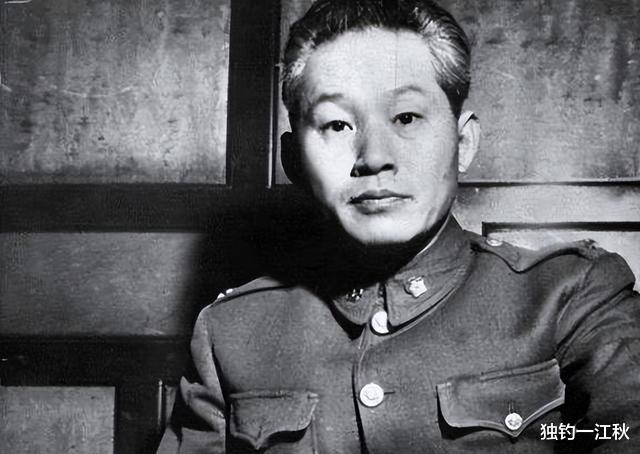

灼热子弹穿透胸膛,鲜血涌出,44岁的张灵甫脑海中闪现新婚妻王玉玲面容。他深知她在等归,盼见初生子,却已无力再返爱人身边。

片刻间,张灵甫直直倒下,身躯后仰,满地猩红触目惊心,其眼神中满含不舍,久久不散。

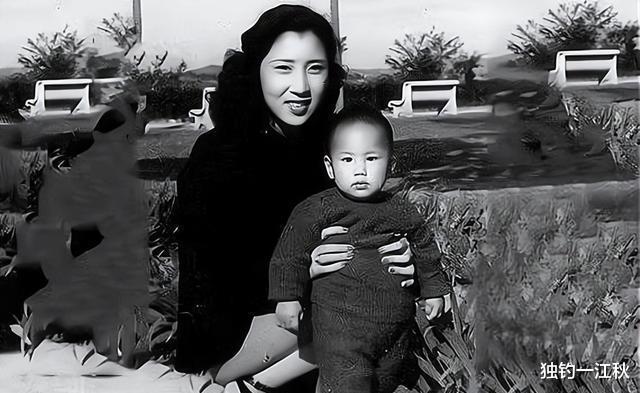

王玉玲在战场时局影响下,数月后方知丈夫牺牲。刚满19岁的她,携幼子默默承受,悲痛地接受了这一事实。

自那日起,王玉玲独力育儿,踏上漫长漂泊之旅,直至六十年后,2007年,80岁的她重返孟良崮战场。

王玉玲立于丈夫牺牲之地,沉默良久,随后挥笔写下四个大字,以寄哀思,字间情感深沉,无需多言。

【四字明志】

2005年,王玉玲意外收到粟裕侄子粟刚兵的邀请信,信中诚邀她访问孟良崮战场遗址。

看到“孟良崮”三字,王玉玲的手剧烈颤抖,那是张灵甫捐躯之地。

同时,粟刚兵心存忧虑,因孟良崮战役中,我军由粟裕大将指挥,并击毙了张灵甫,他担心王玉玲因此心有顾虑,不接受邀请。

粟刚兵未曾料到,王玉玲爽快答应邀请,并坦言:战争本就残酷,丈夫身为军人,我无怨可诉。

2007年,张灵甫阵亡六十周年,王玉玲携子张道宇前往孟良崮战场遗址,以此缅怀。

站在丈夫牺牲之地,80岁的王玉玲沉默良久,未显哀伤,时间或已减轻失夫之痛,但她的面容仍透露出淡淡的思念。

稍后,王玉玲上前轻抚岩石,似乎能从中感应到丈夫的气息。

那一刻,时光恍若倒退六十年,王玉玲目睹丈夫挺拔身影,回忆与现实在心头瞬间交融。

张道宇静立一旁,凝视着母亲。多年聆听母亲讲述,他脑海中已勾勒出一道身影,此刻立于孟良崮战场,这身影比以往更加鲜明。

王玉玲携子缓步穿越孟良崮战场,她细心审视这片土地,寻觅丈夫遗留的气息与踪迹,希望在这片战场上找到与丈夫相关的点滴记忆。

约一小时后,王玉玲吩咐工作人员取纸笔来,接着挥毫写下“和平统一”四个大字。

王玉玲与张道宇上前,于岩壁前合影。在孟良崮,此照犹如“全家福”,弥补了张灵甫昔时未能与妻儿共影的缺憾。

战争给王玉玲带来诸多伤感,“和平统一”四字,寄托了她对无战之世的渴望与对祖国统一的祝愿。她深信,若丈夫尚在,这亦是他的心愿。

回国后,王玉玲与儿子定居上海。晚年她常忆起漂泊岁月,和儿子谈及此事时,思绪便飘回当年离开大陆的那一刻。

【飘泊半生终归来】

张灵甫逝后,王玉玲作为遗孀获国民政府关照,然心失依托。直至赴美留学,她专注于学业,方逐渐走出阴霾,心情有所好转。

1948年底,王玉玲携子张道宇与母亲,依国民政府安排迁往台湾。她原以为这只是普通迁徙,未料此举竟致她半生漂泊。

抵台后,王玉玲一家得好友相助暂居,并获政府定期资助,生活简朴。但20岁的她心怀青春梦想,这样的生活难以满足她的追求。

王玉玲为赴美求学,求助姨夫孙立人,其为国民党高级将领。孙立人协助办理了前往美国的护照及相关手续。

王玉玲处理完所有事务后,留下儿子与母亲相伴,自己则独自乘坐飞机,启程前往美国。

王玉玲远赴大洋彼岸,考入纽约大学主修财会。因美国大学费用高昂,她选择半工半读,白天从事文秘工作,下午及晚上则前往学校上课。

王玉玲整个大学时期都历经艰苦,但生活条件未影响她的学业,她凭借全优成绩顺利毕业。

毕业后,王玉玲未立即回国,虽极度思念母亲与儿子,但她优先寻找工作,以期能接他们来美共同生活。

因此,王玉玲入职罗斯福医院担任会计。两年内,她勤俭度日,积累了初始财富,生活条件随之得到提升。

离职罗斯福医院后,王玉玲历经多家公司,并在一家五星级酒店任职三年,最终进入美国航空公司,才获得了稳定的工作。

王玉玲在航空公司任职二十一年直至退休,期间她将母亲和儿子接至美国共同生活,历经多年,一家终得团圆。

张道宇抵美后,入读当地中学,经母亲精心培育,考入名校主修商贸。毕业后,他进入一家贸易公司,担任业务员职务。

70年代,王玉玲海外生活已超二十年,思乡之情随时间愈发浓烈,她迫切渴望回归故土。

王玉玲收到国内老友的联系,询问其是否有意回国。

王玉玲虽归乡意愿强烈,但虑及国内局势动荡,身为国民党将领遗孀回国或致不可测后果,故她理智地谢绝了老友的归国邀请。

三年后某日,王玉玲收到周总理转达的消息,表示希望她能回国参观并受邀定居。

王玉玲收讯后惊讶万分,她已45岁,自20岁离大陆已25载未归。此次周总理派人传信,她得知终能重返离别二十余年的故乡。

1973年9月,经周总理亲自安排,王玉玲启程回国。抵京时,她缓缓步出机舱,望着眼前景象,热泪盈眶。

当天,周总理在人民大会堂会见了王玉玲。同时,得知王玉玲将返大陆的消息,当年多位老朋友也特地前来人民大会堂探望她。

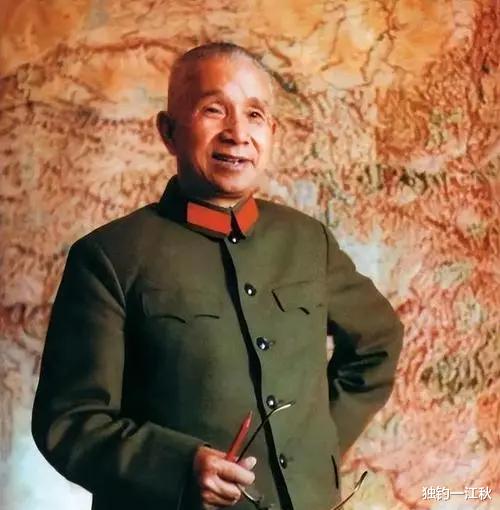

谈话中,周总理指出,张将军乃杰出将才,身为其师,未能使其留任,此乃我之责。

张灵甫1926年入读黄埔军校之际,周总理任黄埔政治部主任,主管学员政治教育。故周总理表示,未能争取张灵甫加入,乃其职责之失。

王玉玲与周总理深入交谈后,临别时周总理称,随时欢迎她回大陆探访,并表示若有良机,她亦可在大陆安家落户。

王玉玲随后游览了多个城市,包括北京、上海、广州,并回到老家安徽,这些地方都记录下了她的足迹。

王玉玲此次回大陆未久留,因家人尚在美国,且国内政局未稳。她游览多地后,迅速启程返回美国。

之后数年,王玉玲年年回大陆,短留数日或长达半月。当时,能自由穿梭中美两国的华人仅两人:王玉玲与杨振宁。

王玉玲虽年年回国,却盼能居大陆。然家人与工作皆在美国,且中美未正式建交,故其愿望一直未能达成。

1978年改革开放后,次年中美建交,王玉玲之子张道宇赴大陆投资,由此为王玉玲的愿望带来了实现的可能。

【定居上海,安度晚年】

1997年7月,王玉玲与母亲罗希韫返回湖南长沙,并一直陪伴母亲直至其离世。

离陆后,王母未再返大陆。两鬓渐白,她屡提归乡之愿。直至1997年,该愿望终得实现。

王玉玲在母亲离世后,仅余儿子为依靠。改革开放初期,她劝儿子回大陆投资。张道宇遵循母意,前往上海从事商业活动。

王母逝世之际,张道宇在上海已建立大规模产业,王玉玲亦决定定居上海,直至走完她人生的最后旅程。

定居上海后,王玉玲在上海玫瑰园建衣冠冢纪念丈夫。每逢清明,她携子前往,静静祭奠,缅怀逝者。

张灵甫衣冠冢上照片附有王玉玲亲笔四句诗,表达了她对丈夫的深切缅怀与真挚情感。

昔日得遇良人伴,恩情深厚永铭记;此生难忘君情意,爱如磐石志不渝。

四七之战硝烟散,永诀之痛刻心间,凄清往事不堪忆,怯意重重避重温。

四句短诗,承载着王玉玲六十余载的艰辛历程。这些往事将深深刻印在她心底,成为永恒且不可磨灭的记忆。

晚年,王玉玲仍关心祖国统一,多次参加与张灵甫相关的活动时,明确表示期盼两岸能尽早和平统一。

王玉玲一直殷切期盼和平统一,台湾选举时,她和家人坚守原则:支持致力于两岸和平统一的候选人。

王玉玲始终将国家利益与民族大义置于首位,她据理力争,成功夺回东京繁华地段的两栋房产“光华寮”与“清华寮”,并将其转交给中央政府。

这两栋大楼购置于日本殖民台湾时期,资金源于压榨台湾人民的财富,且是以台湾政府名义进行的购置。

战后,两栋大楼的购置手续由日本人负责,产权证件留存在其手中未交台湾政府。日本人自知不妥,故未擅自使用这两栋大楼。

王玉玲获悉情况后,屡次向日方阐明,两幢大楼的产权应归中央人民政府所有。

王玉玲为夺回房产,找经办律师明确说明:台日无外交关系,应直接与中央政府接洽,两栋房产所有权应归还中央政府。

经王玉玲努力,两栋大楼产权复印件交予国务院。后得海外侨胞助力,两栋大楼产权终回归中央政府。

此外,张玉玲常资助抗战老兵,其子也受母亲影响,张道宇继承了资助抗战老兵的使命。

张道宇组建关爱抗战老兵公益团队,多年来资助上百位老兵。对于他人的感激与称赞,他总是淡然一笑,不予多言。

回沪后,王玉玲年迈渐退活动,日常以读书为乐,并协理儿子生意。间或赴西安等地,探望张灵甫与其前妻的子女。

2021年10月9日,94岁的王玉玲于上海家中平静离世。岁月匆匆,她的生命旅程画上了句号。

张灵甫去世74年后,王玉玲终可与夫重逢。两人相见情景难料,王玉玲或倾诉半世纪点滴,亦或重回19岁,与张灵甫共度余生。

【参考资料:】

《张灵甫遗孀王玉龄访谈》由陈永所作,发表于知网。文章通过访谈王玉龄,深入了解并记录了张灵甫遗孀的生平回忆与心路历程。

《探访传奇王玉龄》由徐桦著,发表于知网。文章深入探访了王玉龄的生平事迹,展现了其独特的人生经历与传奇故事。