1939年,延安机场汇聚了百余人,其中包括毛泽东、朱德、刘少奇等中共核心领导人。

李德,曾致红军重大损失的德国军事顾问,即将离华返苏。

站在他身旁的是第二任中国妻子李丽莲,她眼神流露不舍与无奈。出乎意料的是,这竟是两人最后一次相见。

李德返苏前,在华经历颇为曲折,尤其与两任中国妻子间的情感关系复杂。

李德离去后,他的两位妻子生活如何继续?

【外行指导内行】

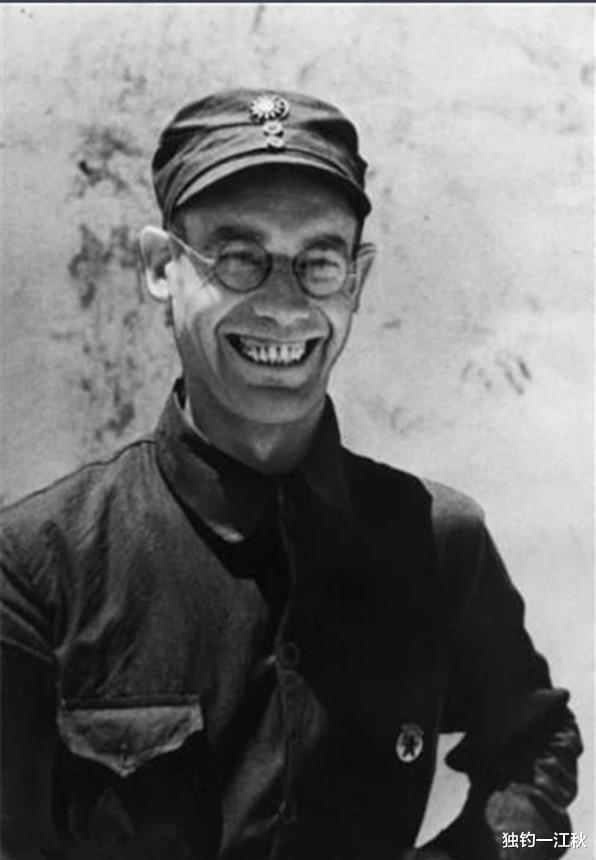

李德,原名奥托·布劳恩,德国籍,因政治信仰投身苏联军队,后被共产国际委派至中国,担任军事顾问一职。

1934年,李德以共产国际驻华代表身份,着手介入红军军事指挥工作。

然而,他对中国地理、气候、战术及敌我形势知之甚少,但鉴于当时党中央由博古领导,李德被硬性任命为总指挥。

李德毕业于苏联伏龙芝军事学院,但缺乏指挥作战经验,其最大问题在于低估了战争的复杂性。

他主导的第五次反“围剿”采用苏联式阵地战为主,此僵硬战术与当时实力薄弱的中国红军不符。

红军损失严重,未能及时转为游击战,众多优秀指战员阵亡,军队士气遭受重大打击。

战士们离乡背井,历经苦难,本为革命理想奋战,却因洋顾问失策,陷入绝境,众多生命在枪林弹雨中不幸陨落。

红军损失惨重,主要归因于博古未将李德置于恰当职位,导致其未能发挥应有作用。

遵义会议后,李德被剥夺了指挥权。

作为苏联军事顾问,他主职转为教学,向红军传授榴弹炮、飞机、坦克等现代武器的战术运用及防御策略。

李德的广博见识为红军填补了重要空白,令主席深感欣慰。因此,李德与当时党核心领导人的关系也逐渐转好。

李德罕见地发挥了关键作用,但其个人感情生活却给党中央带来了困扰。

【短暂的婚姻】

来华前,李德已与德国共产党成员贝纳里奥结婚,但因长期分居,感情转淡,最终婚姻破裂。

西方人较东方人更为奔放,李德亦展现出此特质。

1933年,33岁的李德身处异国,渴望成婚解闷。他寻觅伴侣的方式却让红军感到惊讶。

李德常公开向女同志示爱,一次未查明情况,便对一位已婚女士贸然表白。

党中央在博古领导下,为防李德再闹笑话,决定为其安排婚姻,遂派人促成其缔结婚姻关系。

李德与首任中国籍妻子萧月华结为夫妻。

如今结婚重情投意合,但在战火时代,婚姻似成革命行动,两人迅速结合,共赴革命道路,成为并肩作战的伴侣。

然而,萧月华与李德的婚姻生活遭遇不顺。

李德倾向大男子主义严重,萧月华对此极为不满。

两人因语言障碍沟通甚少,遵义会议后李德被剥夺指挥权,他将愤怒转向妻子,导致婚姻关系濒临破裂。

萧月华为李德生下儿子后,他们之间的关系逐渐好转。

然而新问题浮现,萧月华被调至抗大进修,李德颇为不悦,因抗大规定学生需平日住校,仅周六可归家。

李德屡赴抗大,强求萧月华弃学,显露大男子主义本性,令萧月华深感失颜。

两人多次发生激烈争吵,萧月华甚至将事态扩大至中央高层,这给党中央带来了极大的困扰。

此后,两人的婚姻关系实质上已不复存在,仅形式上维持。

【命运弄人】

李德与萧月华维持名义婚姻,倍感痛苦。此时,李丽莲走进他的生活,后来成为他的第二任中国妻子。

李丽莲是位热爱艺术且满怀理想的女性。

她在文艺圈具有显著影响力,同时更是一位坚定的革命支持者。

延安文艺演出时,李丽莲展现的才华令李德深感吸引。

认识后,李德对气质出众的李丽莲产生好感,且惊喜地发现她能说流利英文。因此,两人的关系迅速升温,交往日益密切。

萧月华得知情况后怒不可遏,鉴于夫妻感情已破裂,离婚成为顺理成章之事。

李德恢复单身后,开始追求李丽莲,两人迅速坠入爱河,并于1938年4月顺利成婚。

李丽莲与李德第二段婚姻无语言障碍,且共同话题丰富,常共舞、散步、买菜,彼此恩爱有加。

李德原打算在中国与妻子共度余生,但那个时代,个人命运难以自主,谁又能真正决定自己的去留呢?

1939年,鉴于李德在中国的不良表现,共产国际颁布召回指令,责令其返回苏联进行工作汇报。

尽管李德此刻对妻子充满不舍,但现实无奈,他们不得不分离。

李丽莲因缺苏联签证,无法随李德返苏,两人在延安机场依依惜别,含泪道别。

李德离去后,这次分别成为了他们的永别,两人自此再未相见。

【只有李德受伤的世界】

李丽莲未沉溺于悲伤,全心投入艺术事业,持续为革命贡献力量。

虽与李德离别,她的艺术之路在延安得以更深发展,生命之花在此绽放得更加绚烂。

她在文艺工作中持续发挥重要作用,并逐渐成长为延安文艺圈中的代表性人物之一。

1940年,李丽莲主演曹禺剧作《日出》成名,其舞台表现感染力强,凭借精湛演技与对角色深刻理解,广受观众喜爱与赞誉。

当年,文艺作品兼具娱乐与鼓舞士气、传递革命精神之重任,李丽莲在此领域表现卓越,堪称佼佼者。

随后,李丽莲与知名剧作家欧阳山尊结为夫妻。

两人兴趣一致,携手为中国戏剧发展做出了卓越贡献。

解放后,李丽莲在妇联担任要职,持续推动社会发展。1965年,她因病去世,终年51岁。

萧月华与李德离婚后,独自抚养儿子至成年。解放后,她荣获大校军衔。

1976年,他当选为湖南省第四届政协委员,后因癌症于1983年11月在广州去世,享年71岁。

相较于两人,李德的晚年生活显得更为孤独。

返回苏联后,李德虽未受苏共国际处罚,却逐渐遭边缘化。

1953年,他定居东德,致力于写作并成为作家,同时持续进行理论研究,此后一生专注于工作,未曾再婚。

1974年,他在保加利亚瓦尔纳港口城市度假期间去世,终年73岁。

他对在中国的经历难以忘怀,特别是与李丽莲的那段感情,始终铭记在心。

李德回忆录中频提李丽莲。

李德晚年生活充满遗憾,常怀念与他们共度的岁月。

这份未了的遗憾,始终伴随着他,直至走完生命的终点。

李德,这位军事顾问曾引发巨大争议,他在中国有两段迥异的婚姻,首任与次任妻子各自踏上了截然不同的人生道路。

他惯于空谈战略,曾致红军陷绝境,但客观分析,是因博古将其置于不合宜之位。

他对中国革命事业的贡献依旧显著,不容忽视。对此,我认为其重要性应得到充分认可。