1943年深秋的敦煌莫高窟,一位蓄着长髯的画家正匍匐在千年壁画前,骆驼粪燃起的微弱火光映照着斑驳的佛像。张大千用矿物颜料在麻布上复刻第220窟《药师经变图》时,洞外忽然卷起沙暴,弟子们惊慌失措,他却大笑:"天公送来金粉妆点佛颜!"这个充满戏剧性的场景,恰是张大千艺术人生的绝妙隐喻——在传统与现代、东方与西方的夹缝中,以赤子之心追寻永恒之美。

血染的临摹课(1899-1929)

血染的临摹课(1899-1929)在重庆曾家岩的私塾里,9岁的张正权(张大千原名)因将《芥子园画谱》剪贴重组,被戒尺打得掌心渗血。这种"破坏性临摹"的基因,早在他师从曾熙、李瑞清时便显露锋芒。某日临摹石涛册页,竟将老师珍藏的古墨磨出七色光泽,李瑞清抚掌惊叹:此子腕底有虹霓!

1925年上海"秋英会"雅集,26岁的张大千以一组仿古山水震惊四座。当吴湖帆质疑某幅"八大山人"真伪时,他含笑揭晓:"此乃张某昨夜戏笔。"这场充满后现代意味的艺术事件,使其"东方毕加索"之名不胫而走。黄宾虹事后评说:大千临古如庖丁解牛,目无全牛而神遇之。

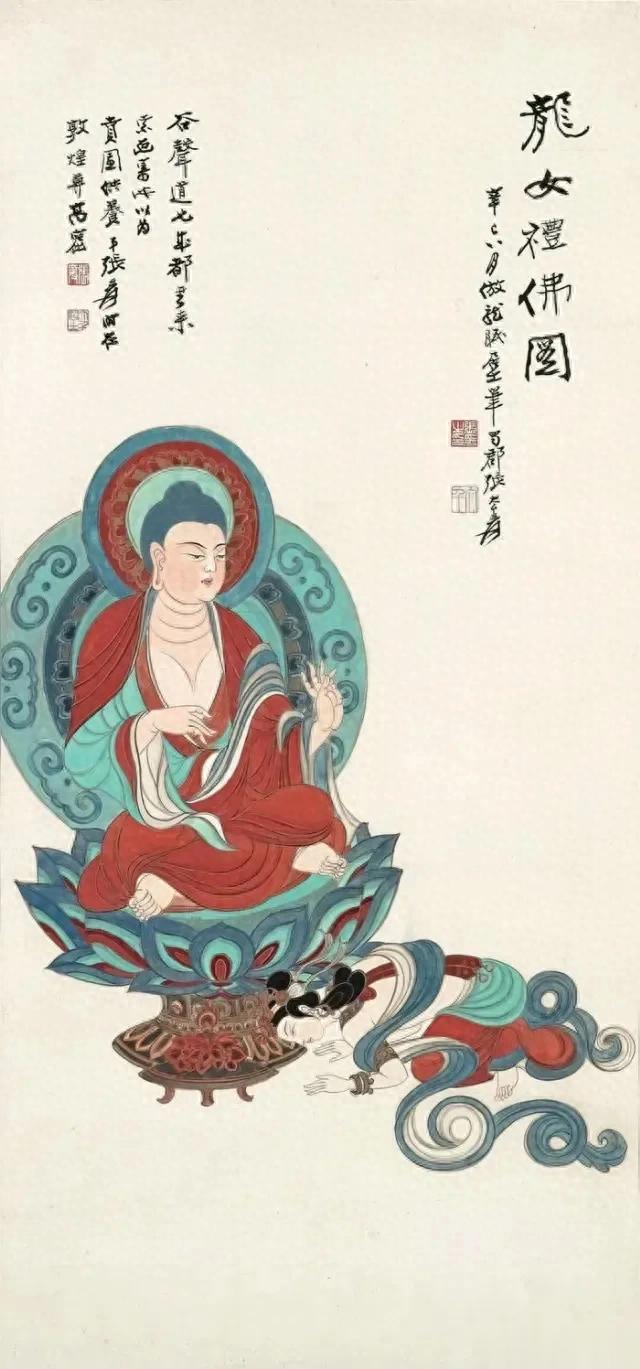

敦煌密码破译者(1931-1949)1941年5月,42岁的张大千携家带口奔赴敦煌。在榆林窟第25窟,他发现唐代画工遗留的"色标"——墙壁缝隙中的颜料样本,这个考古发现解开了千年壁画的色彩密码。为复原《飞天》群像的舞动韵律,他请当地喇嘛表演密宗金刚舞,在飞雪连天的戈壁上捕捉衣带当风的动态。

某夜临摹《劳度叉斗圣变》时,油灯引燃画稿,张大千竟用胡须扑灭火焰。次日面对烧焦的须梢,他戏言:"此谓'火中取莲',当留纪念。"这种将苦难转化为艺术养分的特质,在后来《水月观音》的冷翠设色中得到完美诠释——那抹神秘的青绿色,正是用敦煌绿松石研磨而成。

行走的东方美学符号(1950-1976)

行走的东方美学符号(1950-1976)1956年巴黎赛努奇博物馆的展览现场,张大千现场挥毫《荷花图》,围观者中突然走出一位戴贝雷帽的老者——正是毕加索。两人在翻译缺席的情况下,用炭笔在餐巾纸上展开对话:毕加索画下抽象人脸,张大千添上三笔髯须;毕加索再补圆形墨点作目,张大千最后题款"东西对视"。这张"即兴合作"后被命名为《阴阳》,成为二十世纪艺术史的重要物证。

在巴西八德园,张大千的"造园术"堪称行为艺术:为营造太湖石效果,他指挥工人用榔头敲击混凝土;种植荷塘时坚持"间苗如作画留白";甚至为观察昙花开放彻夜守候,声称"看花如参禅"。某次宴请张学良,他亲自下厨烹制"摩耶生炒牛肉",将泡椒的炽烈与嫩肉的温润调配得如同泼墨山水。

泼墨时代的生命狂欢(1967-1983)1967年加州卡梅尔小镇,68岁的张大千在实验泼彩时发生"事故":整碗青绿颜料泼洒在六尺宣纸上。正当助手惊慌时,他凝视渐渐晕开的色块,突然提笔勾出山峦轮廓,成就《幽谷图》的奇幻意境。这种将偶然性转化为必然性的能力,源自他早年在敦煌面对剥落壁画的修复经验。

晚年患目疾期间,他发明"盲画法":让弟子描述画面,自己凭记忆运笔。1981年创作的《庐山图》中,云雾缭绕处实为视障导致的笔墨失控,却意外达到"大象无形"的境界。傅申曾解析:大千最后十年的作品,是肉眼与心眼的和解。

尘世中的妙趣横生(轶事集锦)张大千的须髯堪称行为艺术装置:晨起必用特制梳子打理,作画时以铜环束起防沾墨,某次为赌气竟用胡须蘸墨书写《金刚经》。他发明的"大千菜单"将艺术融入庖厨:用萝卜雕成假山衬翡翠羹,把嫩豆苗摆成"寿"字,曾笑言:烹饪如用笔,讲究浓淡干湿。

在台北摩耶精舍,他训练黑猿"心一"侍奉笔墨。某日此猿偷饮茅台醉倒案头,爪印恰落在《黄山云松图》留白处,张大千非但不怒,反题跋:"猿公醉笔,添得三分野趣。"这种将意外纳入创作的胸襟,正是其艺术生命力的源泉。

未完成的对话

未完成的对话1983年4月2日,张大千在完成最后一幅《荷花通景屏》后溘然长逝,画案上未完的题款永远定格在"八十五叟爱"。正如他生前所言:"画家永远在画架前死去",这个开放式的结尾,恰似其泼墨山水中的留白,邀请后世继续这场横跨时空的艺术对话。

在2017年香港苏富比春拍中,其《桃源图》以2.7亿港元成交。当竞价槌落下时,电子屏突然故障闪现敦煌壁画影像,这戏剧性的一刻仿佛印证了徐悲鸿当年的预言:大千之笔,凿穿时空。