当年日本为什么敢打中国?他们为侵华画的中国地图,精度高细节多

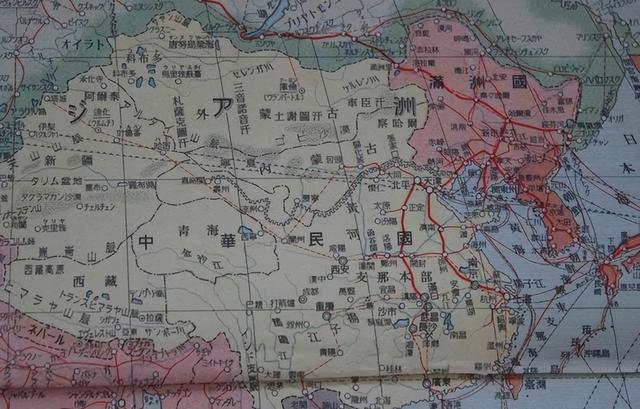

日本称霸野心暗涌东亚

在19世纪末到20世纪初,一个岛国凭借其野心勃勃的扩张计划,悄然对庞大的中国展开了一场精心策划的侵略。这个国家就是日本。从明治维新后,日本就开始了对中国的深入研究和全面准备。他们派遣间谍渗透中国东北,绘制了一份份精度惊人的军事地图,每一条河流、每一座村庄都被详细记录。这些地图不仅成为了日军在战场上的制胜法宝,更暴露了日本长期以来图谋不轨的野心。然而,正是这种盲目的自信与对手的轻视,最终让日本在太平洋战争中付出了惨重的代价,不仅断送了称霸海权的机会,更永远失去了成为世界强国的可能。

日本与中国的渊源可以追溯到远古时期,这个岛国长期汲取中华文明的精髓。从遣唐使到留学生,数不清的日本人穿梭在中国的土地上,带回了先进的文化与技术。

地理上的邻近让日本对中国的一举一动都格外关注,这种关注逐渐演变成了一种执念。在丰臣秀吉时期,日本就开始酝酿吞并中国的计划,可见其野心由来已久。

1868年,日本迎来了划时代的明治维新,这场改革彻底改变了这个封闭的岛国。西方的船坚炮利撬开了日本的大门,也带来了全新的世界观。

日本开始积极学习西方的先进技术和制度,但这个过程中却走上了一条与西方完全不同的道路。他们没有选择像英国那样发展海权,而是将目光紧紧锁定在了邻近的亚洲大陆。

在完成工业化改造后,日本面临着两条道路的选择:一条是专注于国内建设,走和平发展之路;另一条是对外扩张,走军国主义道路。日本的领导层最终选择了后者。

文官集团主张效仿英国,认为日本应该成为一个海上强国。而武官集团则坚持传统扩张路线,他们认为只有占领更多的土地才能真正强大。

这场争论最终以武官集团的胜利告终。他们利用民众的不满情绪,逐步掌握了国家大权。随着军国主义思想的兴起,日本的扩张野心变得更加明显。

武官集团开始系统性地研究中国,他们认为日本的工业化程度领先中国至少50年。这种自信让他们坚信可以轻松征服这个古老的邻邦。

日本的这种判断存在严重失误,他们过于看重表面的工业数据,而忽视了中国深厚的底蕴和庞大的国土人口。这种战略眼光的局限性最终导致了他们在战争中的失败。

从明治维新到军国主义的兴起,日本的对华政策始终围绕着一个核心:如何征服这片广袤的土地。他们投入大量资源进行情报收集,为日后的侵略战争做准备。

这段历史清晰地展示了日本是如何一步步走向军国主义道路的,也揭示了其对中国的野心绝非一时兴起,而是经过长期积累和谋划的结果。

(文章结束)

日军谋略暗藏地图之中

清末民初,日本对中国东北的渗透已经达到了令人瞠目的地步。在表面的外交往来之下,一支庞大的情报人员队伍正在东北大地上四处活动。

这些人扮作商人、学者、旅行者,深入东北的每一个角落。他们的任务看似简单:记录下所见的一切地理信息。

他们走遍千山万水,用脚步丈量着这片土地。每一条河流的宽度、每一座桥梁的承重、每一条道路的状况都被详细记录。

在这些情报人员的笔记中,连农田的灌溉系统和村庄的人口分布都不放过。这些看似琐碎的信息,最终都会汇总到日本陆军参谋本部。

参谋本部的制图专家们日以继日地工作,将这些零散的情报整合成一张张精密的军用地图。这些地图的精确程度,甚至超过了清政府的官方测绘。

每一张地图都标注着详细的地形地貌,连季节性的水文变化都有记载。这种程度的细致,在当时的亚洲地区是绝无仅有的。

日俄战争爆发后,这些地图的价值立刻显现。日军将领们能够精准预判行军路线,避开不利地形。

这些地图不仅标注了地理信息,还包含了当地的民情风俗、物产资源。日军可以准确知道哪里可以补给、哪里适合设立据点。

在一次次的军事行动中,这些地图发挥着关键作用。日军可以轻松找到最佳的进攻路线,甚至能预判敌军可能的防守位置。

制图工作一直持续到抗战时期,每一次新的侦察都会为这些地图增添新的细节。这些不断更新的情报,让日军在战场上占尽先机。

日军的这些地图如此珍贵,以至于成为了八路军最重要的战利品之一。缴获的日军地图不仅帮助革命军队了解地形,还揭示了日军的战略意图。

这些地图的背后,是一个庞大的情报网络。数以千计的特工在中国的土地上活动,他们打着各种幌子,实则在为日本的侵略做准备。

从东北的原野到华北的平原,从城市的街道到乡间的小路,日本的情报人员用了几十年的时间,将中国的每一寸土地都纳入了他们的视野。

这种细致入微的准备工作,远远超出了一般军事侦察的范畴。它证明了日本对侵华战争的筹划绝非一朝一夕,而是一个持续数十年的系统工程。

(文章结束)

精密绘图暗藏侵略野心

在这些精密的军用地图背后,隐藏着日本军方的深谋远虑。日军参谋本部设立了专门的情报部门,负责收集和分析有关中国的各类信息。

这些情报工作的核心人物之一就是后来的中国派遣军总司令冈村宁次。他在情报部门工作期间,专门负责研究中国的地理环境和文化特点。

冈村宁次对中国的了解之深入,远超过一般的日本军官。他不仅熟知中国的地理地形,还深入研究了中国的军事战略传统。

这种深度的了解让日军在战场上占据了巨大优势。他们能够准确预判中国军队的行动模式,做出相应的战术安排。

日军的这些地图不仅记录了地形地貌,还标注了各地区的社会经济状况。从人口分布到产业结构,从交通枢纽到军事设施,无所不包。

这些信息的价值在战争中得到了充分体现。日军能够精准选择进攻目标,避开不利地形,充分利用地理优势。

在淞沪会战中,日军就是依靠这些详尽的地图情报,找到了国军防线的薄弱环节。这些地图的精确程度,让日军对战场了如指掌。

国共两军都承认日军地图的价值。这些地图不仅标注了地形走向,还包含了大量战术参考信息。

八路军在缴获这些地图后,发现其中甚至标注了适合设伏的地点和部队行军的最佳路线。这种程度的细致,远远超出了一般军用地图的范畴。

日军的这些地图成为了抗日军队最重要的参考资料之一。它们不仅帮助指挥员了解地形,还揭示了日军可能的战略意图。

这些地图的背后,是日本军方长期以来对中国的系统研究。他们不仅关注军事地理,还深入研究中国的社会结构和文化特点。

在这个过程中,日军收集了大量有关中国的情报资料。从地方志到民间传说,从经济数据到人文地理,都成为了他们研究的对象。

这种全方位的情报收集工作,反映了日本军方对侵华战争的周密准备。他们试图通过这种方式,找到控制中国的最佳方案。

这些地图就像一面镜子,映照出日本军国主义的野心。它们不仅是军事工具,更是日本对中国图谋不轨的实证。

(文章结束)

野心覆灭终成历史教训

日本对自身实力的盲目自信,最终导致了战略判断的重大失误。他们在发动侵华战争前做出了一个致命的误判:认为日本的国力领先中国至少50年。

这种判断建立在对工业化程度和军事装备的片面比较上。日本的军事统计人员只看到了表面的数据,却忽视了中国庞大的国土面积和人口基数带来的潜在优势。

战争爆发后,日军在前期确实依靠其精良的装备和充分的准备取得了一系列胜利。但随着战线的不断延伸,日军的优势开始逐渐消失。

中国采取的持久战略让日本陷入了泥潭。庞大的占领区需要大量兵力驻守,游击战的打击让日军疲于奔命。

日本的战争机器开始暴露出致命的缺陷。他们的工业体系无法维持长期战争的消耗,战争所需的物资补给也面临严重困难。

太平洋战争的爆发,更是让日本陷入了两线作战的困境。他们不得不分散有限的军事资源,应对来自多个方向的威胁。

美国的参战彻底打破了日本的战略平衡。强大的工业实力让美军能够源源不断地投入新式装备,而日本却在各条战线上捉襟见肘。

日本引以为傲的联合舰队在太平洋战场上遭遇了毁灭性的打击。一场场海战的失利,让日本失去了制海权,海上补给线被切断。

这场战争的结局,彻底粉碎了日本称霸亚洲的梦想。他们不仅失去了在中国的一切既得利益,还失去了独立的军事发展能力。

战后的日本被迫接受美国的军事控制。曾经不可一世的日本海军,如今只能在美国第七舰队的庇护下维持自卫队的名义。

而中国则走上了完全不同的发展道路。通过数十年的工业发展,中国的制造业实力突飞猛进。

今天的中国已经成为世界第二大经济体,军事实力也在快速提升。特别是在海军建设方面,中国展现出了强大的发展潜力。

这种局势的转变,让人不禁感叹历史的讽刺。曾经狂妄自大的日本,如今不得不面对邻国日益增长的实力。

这段历史给后人最深刻的启示,就是任何建立在对他国轻视基础上的战略判断,最终都将付出惨重的代价。

(文章结束)