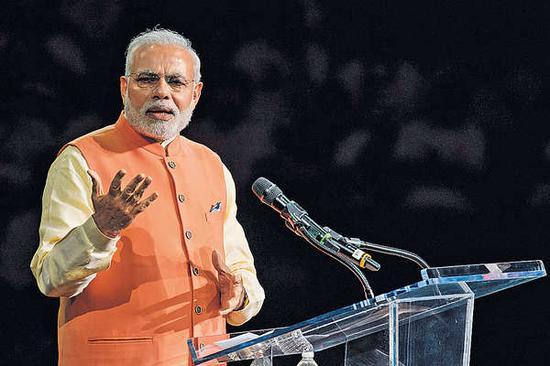

一顿坑蒙拐骗下来,外国对印度的投资同比只剩下2%!无奈之下,印度酝酿了更大的杀猪盘! 根据印度储备银行 2025 年 7 月的数据,外国对印度的直接投资(FDI)同比暴跌 98%,5 月份净流入只剩 3500 万美元,相当于把去年同期的 100 亿直接砍到零头都不剩。更夸张的是,2024-2025 财年的 FDI 预估只有 9.49 亿美元,和上一财年的 100 亿比起来,简直是从摩天大楼直接摔进下水道。这背后的真相,是印度把「杀猪盘」玩成了国家战略。 先说第一个套路:温水煮青蛙式的税务陷阱。英国沃达丰早在 2007 年花 112 亿美元收购印度和记埃莎通信公司,结果印度税务局 2012 年突然出台追溯税法,硬说这笔跨国交易得补缴 799 亿卢比(当时约 11 亿美元)的税款。沃达丰打官司打到海牙国际仲裁庭,2020 年胜诉后,印度政府才极不情愿地退款,但这 13 年里企业被折腾得元气大伤。这种先让你赚钱再秋后算账的手法,在小米身上也上演过。2023 年印度执法局以非法汇款为由冻结小米 48 亿元人民币,理由是小米支付给高通的专利费涉嫌洗钱。更绝的是,印度税务部门连三星这样的巨头都不放过,2025 年指控三星印度公司进口通信设备时逃税,要求补缴 520 亿卢比,相当于该公司年收入的一半。这种「今天说你对明天说你错」的执法方式,让外资企业像踩在钢丝上跳舞。 第二个套路是关税政策变戏法。印度汽车行业简直成了外资的噩梦工厂。韩国起亚 2019-2022 年进口汽车零部件时,被印度税务部门指控「拆分进口逃避关税」,要求补缴 1.55 亿美元税款加等额罚金。德国大众更惨,2023 年收到 14 亿美元的追缴单,理由是十年前的进口模式「不符合新规」。最让人哭笑不得的是,印度对汽车零部件的分类标准像橡皮泥一样随意捏。比如起亚进口的发动机控制单元,今天可能被归为高关税部件,明天又可能被划进免税清单,全凭税务部门一张嘴。这种朝令夕改的政策,让外资企业的成本核算成了猜谜游戏。 第三个套路是“画大饼”式的产业政策。印度政府天天喊印度制造,2024 年推出半导体激励计划,宣称对晶圆厂提供 50% 的补贴,州政府再补 20%-25%,算下来企业自己只需要出小头。美国美光公司被这甜头吸引,宣布投资 27.5 亿美元建厂,结果发现印度连最基础的半导体材料都要进口,所谓的本土供应链根本不存在。更讽刺的是,印度一边用高补贴吸引外资,一边用高关税卡住脖子。苹果公司为了规避美国关税,把 iPhone 产能转移到印度,结果发现手机显示屏、摄像头模组这些核心部件都得从中国进口,而印度对这些零部件征收的关税高达 22%。这种左手给糖右手抽耳光的操作,让外资企业进退两难。 印度之所以敢这么明目张胆地杀猪,和其官僚体系的特殊性分不开。印度税务部门拥有近乎无限的自由裁量权,一个普通官员就能发起对跨国公司的调查,而企业打官司往往要等上五到七年。更绝的是,印度法律规定企业在诉讼期间必须预先缴纳 30%-50% 的争议金额作为保证金,这相当于还没定罪就先把人五花大绑。2025 年三星印度公司的物流主管拉维・查达,因为 9.5 亿卢比的罚款,相当于他 100 多年的工资,只能仰天苦笑。这种「有罪推定」的司法环境,让外资企业如同置身中世纪的地牢。 更让人担忧的是,印度正在酝酿更大的杀猪盘。2025 年莫迪政府推出「数字印度 2.0」计划,声称要打造全球最大的数字市场,实际上是要求所有外资互联网企业必须把数据中心设在印度,并且向本土企业开放核心算法。这就好比让狼看守羊圈,外资企业要么乖乖交出技术,要么被赶出市场。与此同时,印度还在推动「国防本土化」,要求外国军火商必须和印度企业成立合资公司,并且转让关键技术,否则就取消订单。这种「既要马儿跑又要马儿不吃草」的逻辑,正在把印度变成外资的绞肉机。 印度的这些做法,本质上是用短期利益换取长期信誉破产。2025 年第二季度,印度虽然超越中国成为美国最大的智能手机供应国,但这些手机 70% 的零部件都是进口的,印度本土企业只负责组装这种低附加值环节。更危险的是,美国已经对印度的高关税政策忍无可忍,特朗普公开要求苹果停止在印度建厂,把产能迁回美国。 当全世界都看清印度「招商时像孙子,收钱后像大爷」的真面目时,这个曾经被寄予厚望的新兴市场,正在变成国际资本避之不及的泥潭。而那些还在幻想着「印度制造」能带来奇迹的投资者,不妨看看沃达丰、小米、三星们的遭遇,或许能早点清醒过来。