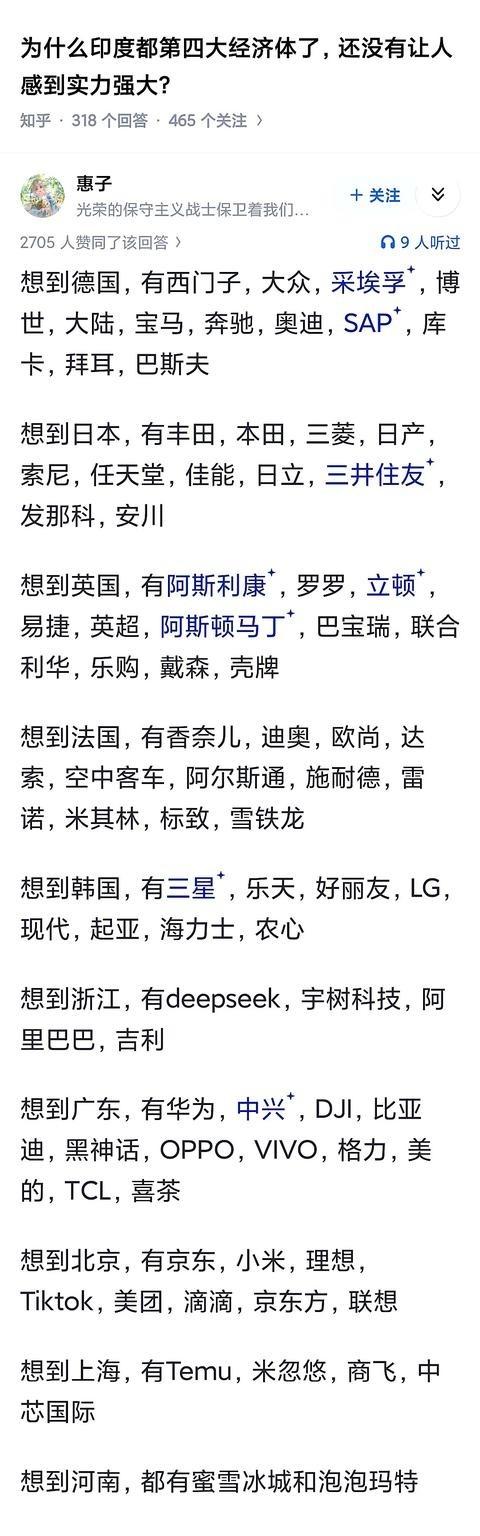

中国拿什么挑战美国? 中国人均收入只相当于美国的8%。中国经济领域专家黄亚生劝告中国,要对外界的捧杀有清醒的认识,暗示我们与美国还是有一定的差距的。 不少人盯着人均收入这组数字,觉得中国和美国压根不在一个量级。确实,8% 的占比摆在这里,差距明明白白。但国际竞争从不是单看一张工资条,就像打仗不能只数士兵人数,得看手里有多少硬家伙、背后有多少底气。 就说稀土。美国 F-35 战机生产线离不开稀土,每架得用 417 公斤,从材料提纯到零部件加工,中国握着全球 90% 以上的稀土分离产能。美国不是没想过自己搞,可重建一套完整产业链至少要 10 年,现在只能乖乖买。当他们妄图卡中国脖子时,却惊觉自身的军工命脉竟掌握在他人手中。 多晶硅领域更直接。这东西是太阳能电池板的核心原料,中国占着全球 92% 的产能。美国喊着要发展新能源,可光伏组件 60% 得从中国买。去年他们想加关税限制进口,结果国内光伏电站建设成本直接涨了三成,最后只能悄悄放宽限制。中国没主动挑事,可手里的产能就是说话的底气。 供应链的韧性更藏不住。中国乃全球唯一拥有联合国产业分类中全部门类工业的国家,小至螺丝钉,大到核电站设备,皆可自主制造。美国苹果公司试过把生产线迁到东南亚,结果发现当地连合格的包装材料都凑不齐,最后 80% 的零部件还得从中国运过去。这种全产业链能力,不是靠钱就能短时间堆出来的。 新质生产力领域,中国的脚步也没停。新能源汽车去年出口量超过 400 万辆,占全球三分之一,比亚迪、蔚来这些品牌在欧洲街头越来越常见。美国特斯拉若欲保住市场份额,唯有将上海工厂视作全球出口中心。 毕竟,此地生产效率较美国本土高出30%。5G 基站中国建了超过 300 万个,占全球 60% 以上,这种基础设施密度,支撑着数字经济跑得比别人快。 市场规模更是天然优势。14 亿人的超大规模市场,能快速消化新技术、摊薄研发成本。光伏产业早期依赖进口,就是靠着国内庞大的装机需求,让企业在竞争中练出了成本控制能力,现在反过头来占领全球 70% 的市场。美国人口只有 3 亿多,再怎么扩内需,也撑不起这么快的技术迭代速度。 黄亚生专家提醒别被捧杀,这话没毛病。中国确实有差距,人均收入、部分高端芯片制造这些短板得承认。但清醒认识差距,不代表要否定自己的优势。国际竞争从来是看综合实力,你有你的高收入,我有我的硬产能;你有你的技术积累,我有我的产业链韧性。 说到底,中国挑战美国,靠的不是一口气追平所有差距,而是用自己的节奏补齐短板、放大优势。稀土、供应链、新质生产力、市场规模,这些不是零散的点,而是相互支撑的体系。

评论列表