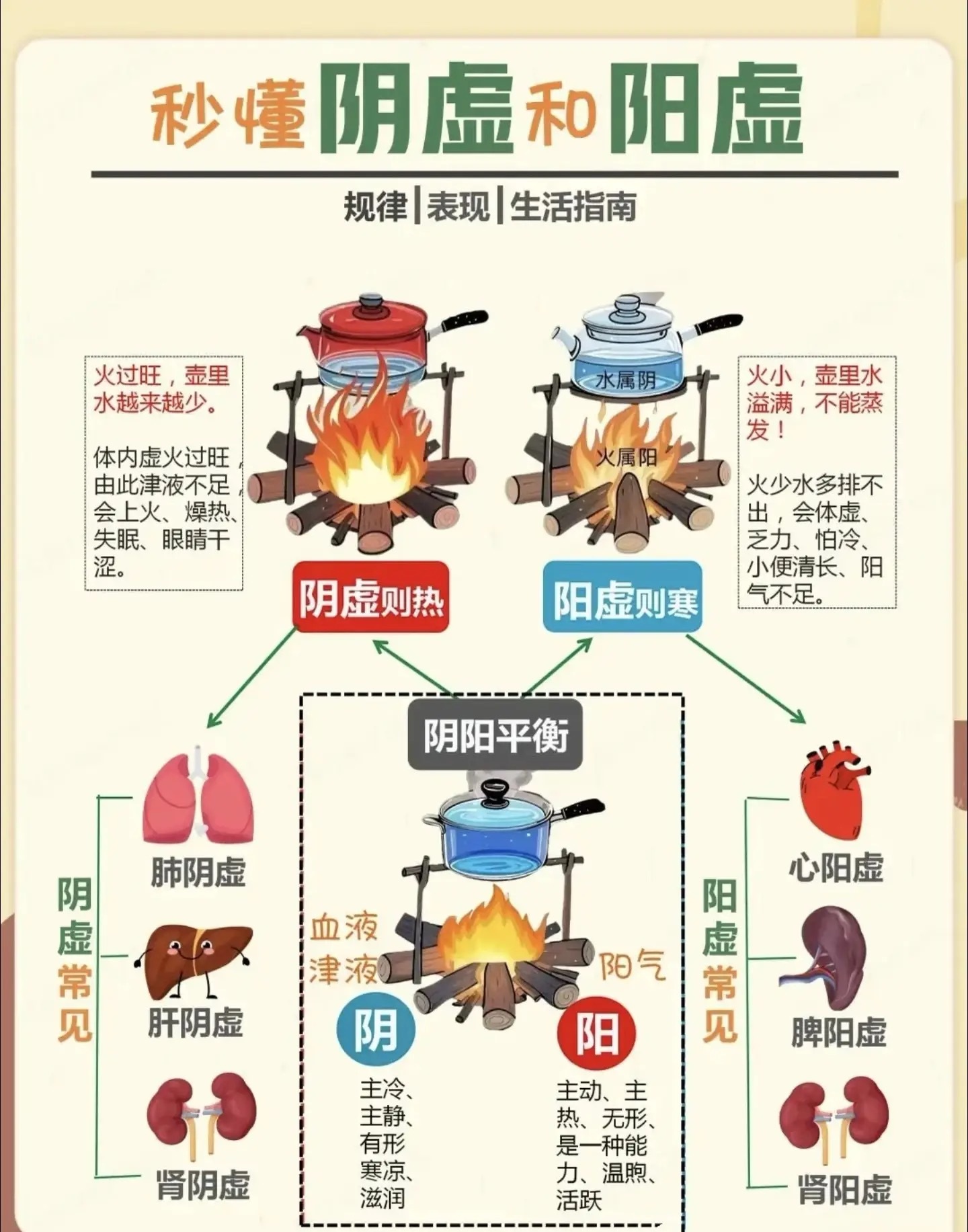

中医对“汗出”病机的经典概括,核心在于区分“阳虚外越”与正常/病理性“阳加于阴”的本质差异,具体解析如下:

1. 阳虚外越汗不止——虚证之汗,需温阳固摄

“阳虚外越”本质是阳气虚弱、失于固摄,导致本应固守体内的阳气向外浮散,同时无法约束津液,进而出现“汗不止”的症状。

核心病机:阳气虚衰(多为肾阳虚、脾阳虚)→ 卫表不固、阳气外浮 → 津液随虚阳外泄。

典型伴随症状:出汗多为冷汗(汗液发凉),伴畏寒怕冷、手脚冰凉、精神疲惫、面色苍白、小便清长、大便稀溏,活动后出汗更明显(动则耗阳,加重虚损)。

调理原则:需“温阳益气、固表止汗”,常用方剂如桂枝加附子汤、玉屏风散(配伍温阳药),避免再用清热、滋阴类药物(会进一步损伤阳气)。

2. 阳加于阴汗自生——汗出的基本生理/病理机制

“阳加于阴”是中医对“汗为何产生”的核心解释,意为阳气的温煦、推动作用施加于阴液(津液),使津液转化为汗液排出体外,既包含正常生理汗出,也涵盖病理性汗出:

生理层面:比如天气炎热、运动后、进食辛辣食物时,阳气(人体产热、动力)暂时性偏盛,作用于阴液 → 汗液排出,起到散热、调节体温的作用,此时汗出适量、无不适,为正常生理现象。

病理层面:若阳气过盛(如风热感冒、阳明经热证),或阴虚导致阳气相对偏亢(阴虚内热),则“阳加于阴”的力量过强 → 汗液异常增多(如自汗、盗汗),常伴口干、发热、烦躁等症状。此时需根据“实热”或“虚热”辨证,分别用清热、滋阴的方法调理。

这两种汗出的关键区别在于:①“阳虚外越汗”是“虚”(阳气不够)导致的冷汗、畏寒;②“阳加于阴汗”若为病理状态,多是“阳偏盛”或“阴偏虚”导致的热汗、伴热象。

云宝

[静静吃瓜][大哭][大哭][大哭][大哭][大哭][大哭][大哭][哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]