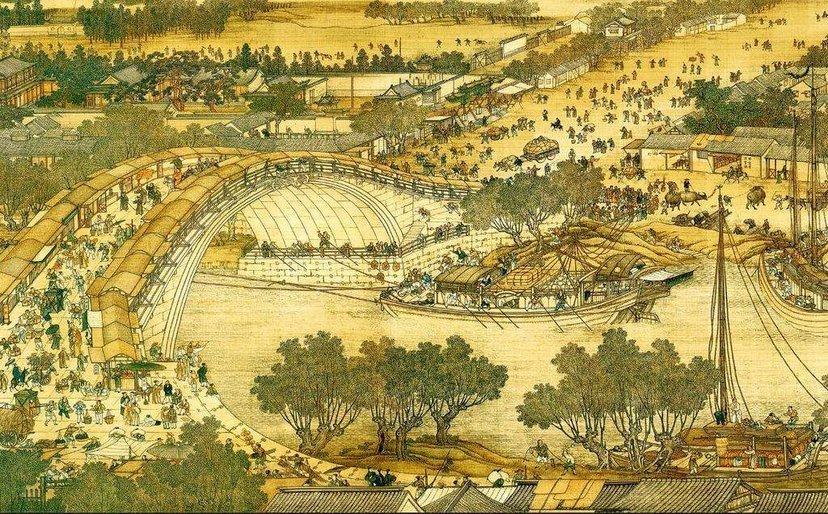

为什么古代都在“午时三刻”行刑,换个时间不行吗?还真不行 这道题的背景更清楚了。按照实际的规矩来说,确实有讲究,但也没影视剧里演的那么绝对。 先从阴阳观念说起。古人信奉天道轮回,觉得人死后会变成鬼魂。犯了死罪的人,怨气重,死后容易化为厉鬼来报仇。监斩官、刽子手这些人都怕被鬼魂缠身。选在正午前后行刑,就是要借助正午阳光最烈的时候,把死者的阴气压下去,不让他们有机会作祟。这种思想在民间流传甚广,朝廷也就顺应这种观念。 再说说古代确实对行刑时间有严格规定,只不过各朝各代的规矩不太一样。唐朝的法律规定得很明确,只能在未时到申时行刑,换算成现在的时间就是下午一点到五点。并不是正午。除了具体时辰,行刑的季节和日期限制更多。唐宋明清各朝都规定,从立春到秋分这大半年不能处决死囚,得等到秋分之后、立春之前。这就是所谓的”秋后问斩”。为什么偏要秋冬行刑?古人觉得春夏万物生长,是生机勃勃的时候,不适合杀人;秋冬草木凋零,有肃杀之气,这会儿行刑才顺应天意。 具体到月份和日子,限制就更细了。正月、五月、九月这三个月是”断屠月”,绝对不能行刑。每个月里还有十天是”禁杀日”,初一、初八、十四、十五、十八、二十三、二十四、二十八、二十九、三十,这十天也不行。二十四节气的日子不行,皇帝生日不行,国家重大节日也不行。还有个特别的规定,如果天没亮或者下雨天没晴,也得等着。有人算过,按唐朝的这些规矩,一年里真正能行刑的日子不到八十天。 到了明代,法律开始规定在午时行刑。这时候”午时三刻”的说法才有了些依据。明代的《问刑条例》里确实提到过午时执行死刑。但即便是明代,也没说非得卡在”三刻”这个点上不可。清代的一些记载里,还有大清早行刑的例子。有本清代小说叫《醒名花》,里面就写到”五更时分”把犯人押到十字街坊行刑,也就是凌晨三点到五点。 那”午时三刻”这个说法到底从哪儿来的?主要是明清小说和戏曲给传开的。《水浒传》里写宋江、戴宗被押赴法场,写卢俊义要被处斩,都提到”午时三刻”。《古今小说》里也有任孝子在刑场上等着午时三刻的情节。这些故事广为流传,看的人多了,就把”午时三刻行刑”当成了历史常识。其实这更多是小说家为了制造紧张感、营造悬念的艺术手法。你想想劫法场的桥段,时间越精确,营救越惊险,故事才越好看。 古人用计时工具也很有讲究。行刑的时候,监斩官会抬头看太阳的位置,或者看日晷上影子的长短来判断时辰。正午时分,太阳升到头顶,地面的影子最短,这就是阳气最盛的标志。有了这个天然的参照物,不用担心时间不准。漏刻和沙漏也能用来计算短时间,确保不会误了时辰。 说到底,选择某个特定时间行刑,本质上是封建统治维护权威的一种方式。通过这些繁琐的规矩,显示朝廷”顺应天意”,也让百姓觉得朝廷是在”替天行道”。对于那些罪大恶极的犯人,选在阳气最旺的时候处决,既是惩罚,也是警示。但具体到”午时三刻”这四个字,更多是文学作品的艺术加工,而不是历朝历代一成不变的铁律。 午时三刻行刑,既有阴阳观念的影响,也有各朝律法的规定,但真没影视剧里演的那么严格。这个说法能流传至今,小说戏曲功不可没。你们看古装剧的时候,有没有注意过这些细节?欢迎留言聊聊你对古代刑罚制度的看法。