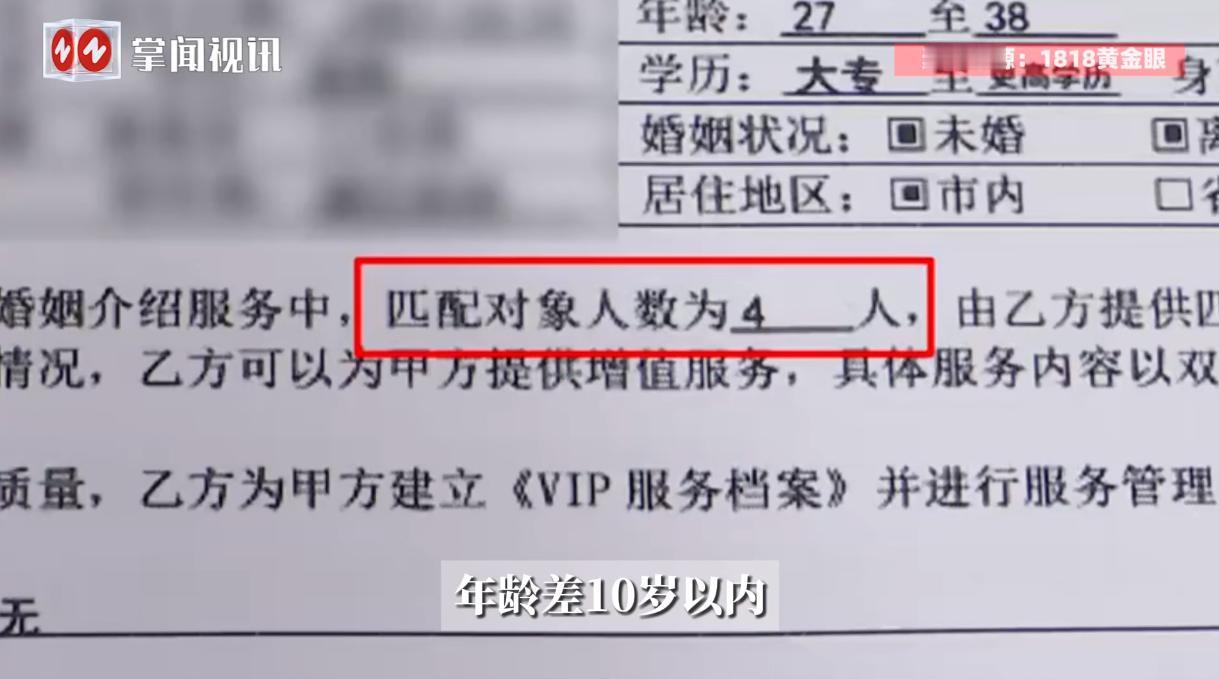

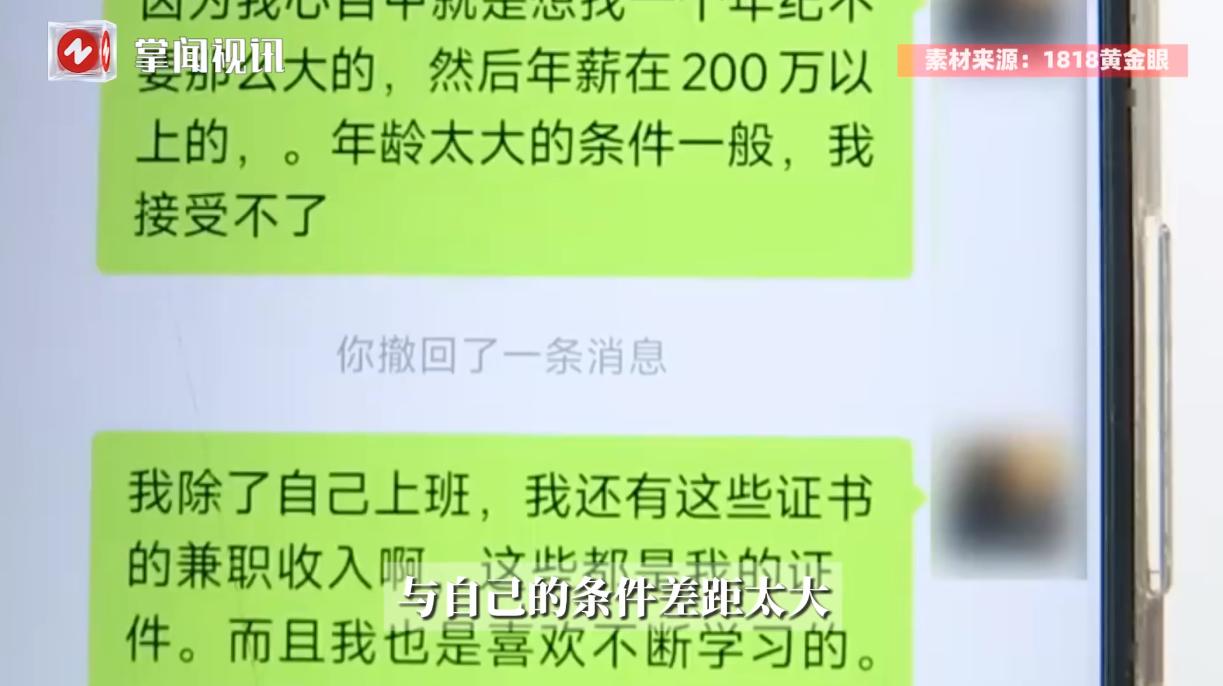

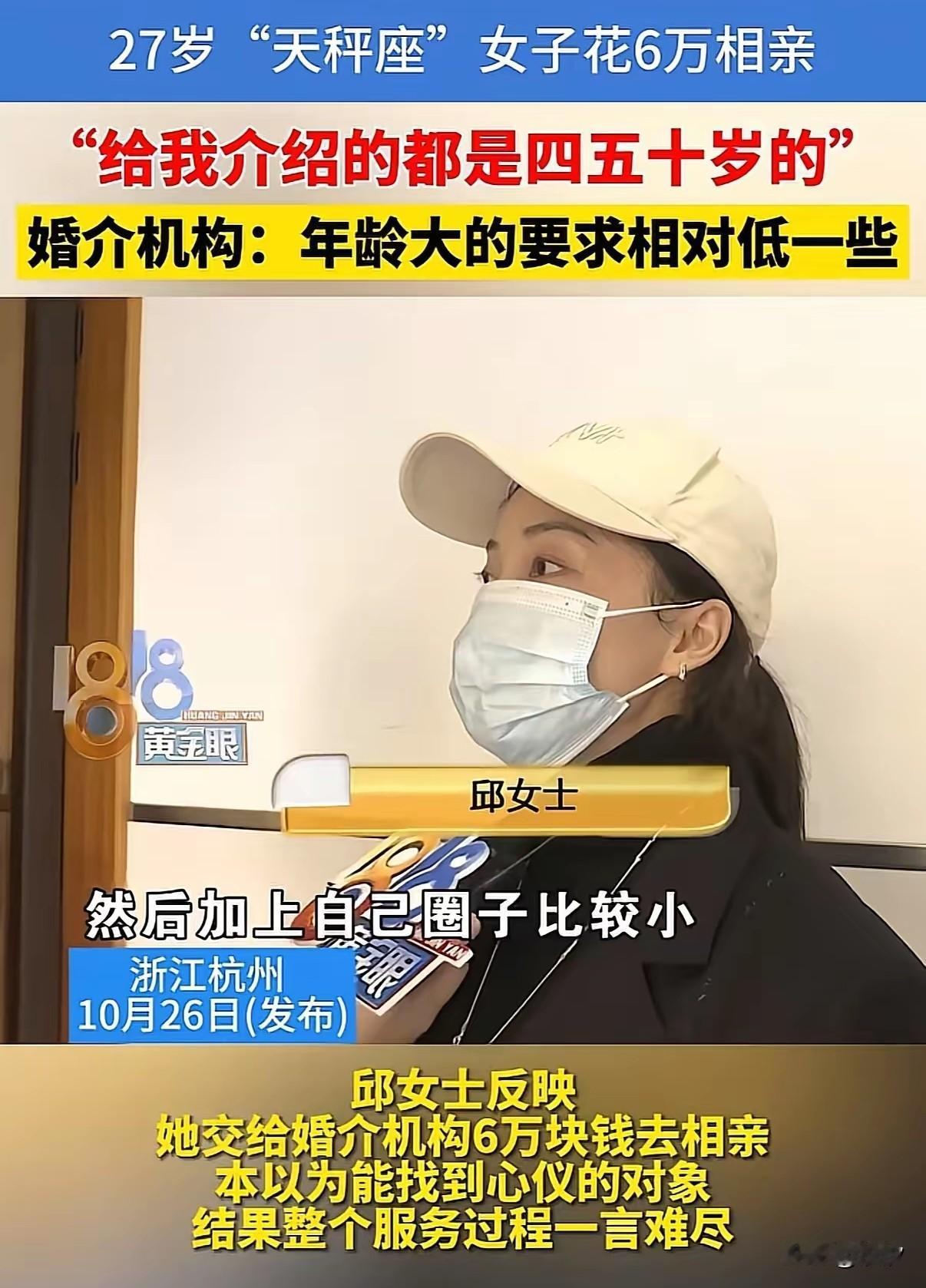

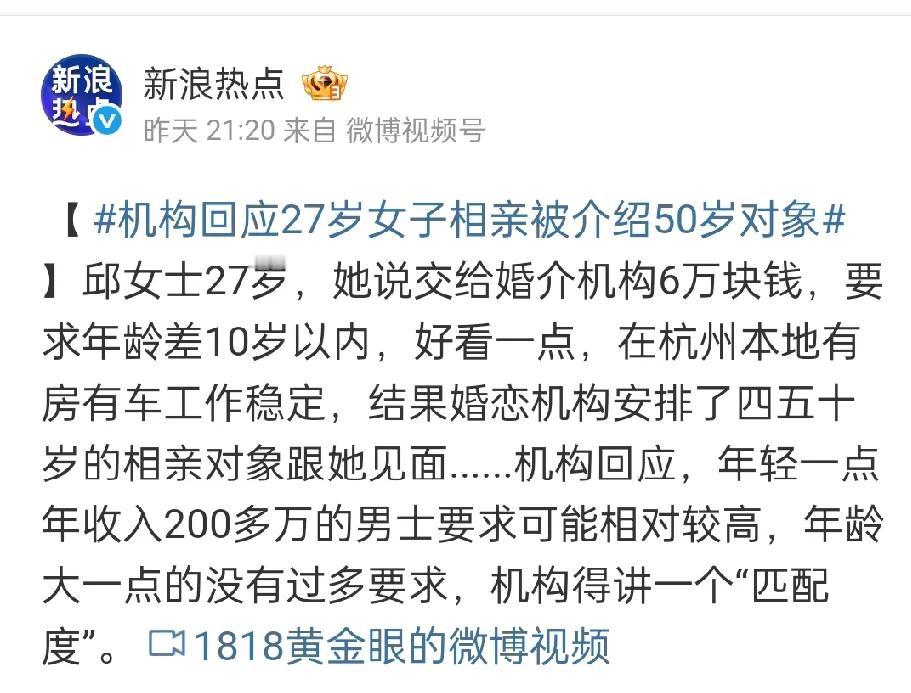

“太离谱!”近日,浙江杭州,一27岁女子为了能找到心仪对象,在婚介公司花了60000元,没想到公司却给她介绍50多岁的男性,这让她无法接受,要求婚介公司退钱,可公司却表示女子的要求是200万以上年薪,年轻一点的男子要求都很高,女子反而可能匹配不上? 杭州 27 岁的李女士(化名)攥着 6 万元婚介缴费凭证,坐在婚介公司沙发上越想越气 。 一个月前,她明确要求匹配 “年入 200 万 +、杭州有车有房、年龄差不超 10 岁” 的对象,可前两次见面,对方都是 50 岁左右的男士。 “我早说要年轻点的,怎么安排的是长辈级?” 李女士找婚介理论,对方回应却更让她窝火:“年入 200 万的年轻男士本就稀缺,要么自有社交渠道,要么择偶门槛比您还高,我们能找到符合收入的,已经尽力了。” 这话并非托词。婚介顾问透露,杭州婚恋市场中,30-40 岁、年入百万以上的男性属 “稀缺资源”:他们多有稳定社交圈,极少主动通过婚介找对象。 即便登记,也会对女方年龄、学历、家庭背景提明确要求,“有过生育经历的,在部分人眼里可能是减分项”。而李女士曾有婚姻且育有一女,婚介当初虽知晓,却未提前沟通这一情况对匹配的影响。 李女士并非没考虑现实,只是 6 万元高价让她抱有 “高预期”:“我以为花这么多钱,至少能筛掉明显不符的人,没想到连年龄都卡不住。” 她翻出服务合同,发现仅写 “提供不少于 10 次匹配服务”,未明确 “年龄差不超 10 岁” 为硬性标准,这成了双方争议的核心。 事实上,婚介行业逻辑清晰:不同价位服务对应不同资源库与匹配频率,并非付高价就能 “定制” 完美对象。 从业 5 年的婚介顾问表示:“6 万元服务更多是筛选信息、安排见面、跟进反馈,不是‘保证找到理想伴侣’。像年入 200 万的年轻男性,我们整个公司资源库也只有不到 20 个。” 事件传开后,网友评论分两派:有人骂婚介 “圈钱”,认为收高价却不按要求匹配是欺诈;也有人觉得李女士期待过高,“年入 200 万 + 还年轻的,本就是婚恋市场‘香饽饽’,哪需靠婚介找对象?” 不少婚介机构即便背着几百起纠纷官司,依旧照常营业,足见行业问题之普遍 , 客户的预付款、对婚恋的迫切期待,全成了机构计算收益的冰冷数字。 它们早丢了 “撮合” 的初心,核心任务变成琢磨如何利用婚恋焦虑快速变现:用 “高成功率” 画饼吸引付费,再靠模糊的合同条款规避法律责任,从不主动告知资源库的真实情况。 谁都清楚 6 万买不来爱情,但花这笔钱,至少该换来最基本的尊重与诚实 ,比如如实说明匹配难度、不夸大资源实力。 可太多机构连这点底线都守不住,只把客户的情感与信任,当成了盈利的垫脚石。 争议背后,是三个更现实的问题。 其一,婚恋市场供需失衡:高收入、年轻的优质男性稀缺,而有类似期待的女性不在少数,供需不对等推高匹配难度。 其二,个人期待与现实错位:李女士未意识到生育经历可能让部分高端男性犹豫,且将 “年入 200 万”“有车有房” 叠加作为硬指标,大幅缩小了可选范围。 其三,婚介行业不透明:不少公司签约时强调 “高成功率”,却不告知资源库真实情况、不细化服务标准,出现纠纷就以 “市场稀缺” 为借口。 对李女士而言,当下更该做的不是一味追责,而是理清需求:区分 “必须条件”(如年龄、人品)与 “可调整项”(如年收入是否非 200 万不可)。 同时收集合同与沟通记录,若婚介存在虚假承诺,可通过法律维权,也可扩大渠道,朋友介绍、兴趣社群、职业交流,或许比单一婚介更易遇合适的人。 社会层面亦需反思:对有生育经历女性的隐性歧视,让她们在婚恋市场更被动,婚介公司若总以 “高收入”“高颜值” 为噱头,不提供透明服务,只会让更多人失去信任。 婚姻从不是 “花钱买对象” 的交易,匹配的不只是条件,还有性格、价值观与未来规划。 对此,你有什么看法呢? 信息来源:1818黄金眼