在中国悠久的历史长河中,孔子无疑是最著名、最伟大的思想家和教育家之一。

然而,即便是被尊为"至圣先师"孔子,也曾被一个7岁的孩童难住过,最终不得不心服口服,拜他为师。

这究竟是怎么一回事呢?让我们一探究竟。

《战国策·秦册》“项橐生七岁,而为孔子师。”

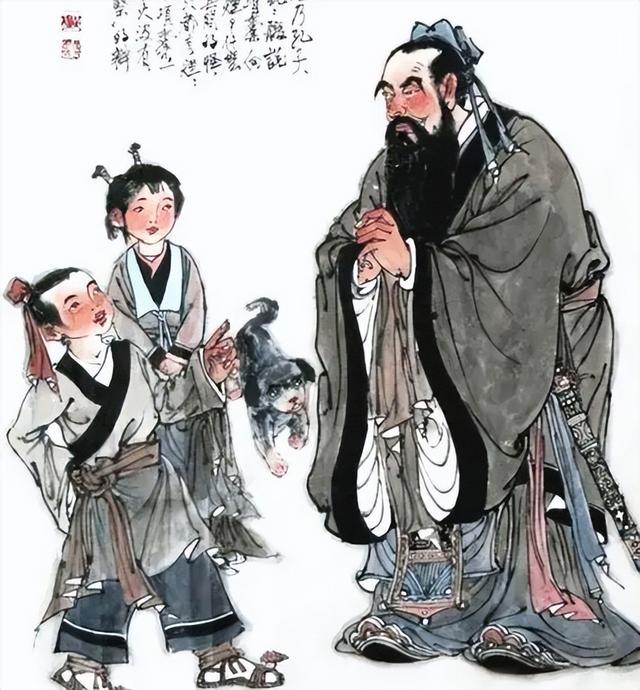

路遇孩童拦路据说,有一次孔子携弟子东游列国。

当时正值秋收时节,谷穗垂垂,果实累累,处处洋溢着丰收的喜悦。孔子和弟子们欣赏着这片美景,你一言我一语,谈笑甚欢。

忽然,前方传来马嘶长鸣之声,大伙循声望去,只见几个孩子正在路中央堆砌一座"城墙",挡住了去路。

这些孩子看到马车驶来,纷纷避开,惟独一个小男孩直挺挺站在那里,动也不动。

孔子探头询问,谁知这个小家伙不慌不忙,反问孔子:"马车遇城,该是车让路绕行,哪有城池要躲避车马?"

孔子愣住了,但更多是被这小家伙的睿智所惊艳,于是生起了考校之心。孔子问道:"既然如此,不知你可曾计算过农人一天需要举锄多少次呢?"

孩子转头望向路旁一位正在锄地的农人,笑道:"农人之事自是知晓,只是不知老先生可曾计算过你们一日里马蹄踏地的次数啊?"

孔子听后也不禁心生佩服,进一步提出了一个赌约。"我看你确是才思敏捷,不如我们各出一题相互难一难?谁回答不出就拜对方为师如何?"

孩童毫不犹豫地答应了:"好啊,那就让我们比试比试!"

拜七岁小孩为师孔子先发难题:"天上有多少颗星辰?地上又有多少粒五谷呢?"

这看似无解的问题,孩童却头脑清晰地作答:"天高不可丈量,地广不能尺度。一天一夜星辰,一年一季五谷。"

孔子不禁眼前一亮,这答复虽然简单,却恰如其分地点出了天地浩瀚和日月星移的规律。

随后,孩童也开始出题反问孔子:"那么,鹅能浮在水面而不沉,鸿雁能够鸣叫?松柏又是如何四季常青呢?"

孔子回答:"鹅能浮在水面自然是因为它们的脚掌呈扁平状;鸿雁能鸣叫是因为它们拥有修长的颈部;而松柏常青则是因为它们内心坚韧执着。"

孩童却不以为然:"那鱼鳖也能浮在水中,却并非扁平无几;蛤蟆亦能鸣叫,却并无如雁般修长的颈项;竹子也是冬去春来常青的植物,却并非是因为'内心坚定'才如此啊?"

孔子被这个孩子难住了,不禁又问他:"那你可知道,天地相距有几千万里?怎么会有这样的规律呢?"

孩童不慌不忙:"天地相距千千万万里,东西南北俱有方位。因为九九八十一是天地纲常,而八九七十二又是阴阳定数。"

孔子被这个七岁孩童行云流水的回答惊呆了,当场就要行拜师大礼。

岂料孩童一个翻身,跳入了路旁的一汪池塘,对孔子说:"先生,沐浴洗礼之后才能行拜师大礼啊!"

孔子无奈,只得按照这个孩童的要求下水。

水中的孩童又问:"鸭子也从未学过游泳,为何却能浮在水面上呢?您这个大智者怎就不会游泳呢?"孔子一时语塞。

孩童笑着说:"钟形也是圆的,内里也是空的,为何却不会浮在水中呢?"

这时,孔子终于彻底被这孩童的才思所折服,只得恭恭敬敬地在水中叩拜,拜这个七岁的神童为师了。

超凡智慧 小神童的身世

这个聪颖过人的七岁神童,他就是出生于今山东莒县境内的项橐。

相传他出生于一个农家,当时产婆无法用刀割断他的脐带,最终用茅草才将他从母体剪离而出。

这已是一个不凡的标志了。

父亲见他的头型犹如一个橐(口袋),便给他取名为"橐"。名字中也暗含着他聪慧过人的禀赋和渊博的知识储备。

从小时候起,项橐就表现出过人的天资。他对一切事物都怀有强烈的好奇心,经常刁难四邻父执。

比如有一次下雷阵雨,他便问父亲:"为什么会打雷呢?"父亲的回答是上天在打坏人和妖怪。

聪明的项橐立即反问:"那冬天为什么就不打雷了?难道坏人和妖怪冬天就不存在吗?"父亲哑口无言。

当孔子路过那处乡村,试探项橐的聪颖之后,惊觉这个小小年纪的孩子无所不知无所不晓,不由得拜服了。

但是谁也没想到,项橐最终落了个凄惨的下场。

孔子之师下场凄惨

项橐的名声很快就传遍了齐鲁两国,引起了当时齐国君主的注意。他派使者去邀请项橐到齐国任职。

刚开始,项橐的家人对于齐国的邀请还存有期望。毕竟,能够出仕为官,成为一名国家栋梁,何乐而不为呢?但很快,他们就发现了事情的严重性。

齐国君主似乎已经不把项橐当成一个小孩,而是把他视为了一件必须争夺的宝物。

项橐的父母很快意识到,如果答应齐国君主的邀请,无异于把项橐彻底卖给了齐国。于是,他们拒绝了齐国君主的邀请。

然而,拒绝只会让齐国君主更加疯狂和偏执。

他深知,如果项橐真的被其他国家所纳,那对于齐国来说将是一个巨大的损失。于是,他决定不惜一切代价,也要得到项橐。

一天夜里,齐国军队突然包围了项橐家,强行将项橐掳走。项橐的父母哭喊挣扎,却无法阻止儿子被掳走的命运。

被押解到齐国之后,项橐被关押在一个阴暗潮湿的地牢里。每天,齐国君主都会派人去问项橐是否改变主意,愿意为齐国效力。

但无论是利诱还是威胁,项橐宁死也不愿屈服。最终在项橐拒绝了无数次邀请之后,齐国君主彻底失去了耐心,将项橐大卸八块。

当项橐的父母得知这个噩耗时,悲痛万分。他们含泪收殓儿子的遗体,将其安葬在家乡的一座小山上。

从此,项橐便成为了一个永垂不朽的传奇,即便仅仅活到13岁,却已经名垂青史,被后世敬为"圣公"。

克己求智 学无止境

虽然项橐只是一个七岁的孩子,但他却具备着惊人的思维能力和对世界的洞见力。

项橐之所以能够难住儒家大师孔子,根源在于他对一切事物都怀有无比强烈的求知欲望。

他不会盲从权威,而是运用独立思考和判断力去探寻事物的本质和规律。

孔子虽然已是一代大师,门生遍布诸侯,却仍然保持谦逊有度的学习态度。

面对项橐这个七岁的孩童,他无半分居功自傲,反而在听闻神童的解答后,欣然受教,并诚恳拜师。

"三人行,必有我师"。这句儒家名言用在项橐身上无疑是最好的诠释。

孔子因为对待项橐如此诚恳谦逊,所以才能真正领会到"学无止境"的道理,成就一代圣人的伟业。

与其说项橐是孔子的导师,倒不如说他们互为师友,前赴后继地诠释了学无止境的智慧人生。

儒家思想讲求"修身齐家治国平天下",即先求自身的智慧修养,然后才能服务于国家民族,最终达到普天之下皆为一家的理想境界。

结语

任何人无论年龄大小、阅历深浅,只要保持谦逊好学的态度,都有可能获得新的启迪。

世上没有永恒的权威,知识是在不断学习中积累而形成的,求知若渴才能使人的智慧不朽。

项橐最终的结局也告诫我们,知识虽然伟大,但终究需要用正确合理的方式去传播和贯彻,否则就会遭到不平等对待,甚至危及生命。

我们理当以孔子拜师项橐的故事作为楷模,让学无止境的信念在这个社会薪火相传。

参考文献

参考文献【1】《战国策·秦策五》: “甘罗曰:‘夫项槖生七岁而为孔子师,今臣生十二岁于兹矣!君其试焉,奚以遽言叱也?’”

【2】《论语·子罕》:“达巷堂人曰:‘大哉孔子!博学而无所成名。’”

【3】《三字经》:昔仲尼,师项橐,古圣贤,尚勤学,赵中令,读鲁论,彼既仕,学且勤,披蒲编,削竹简,彼无书,且知勉。