随着经济基础的变更,全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。

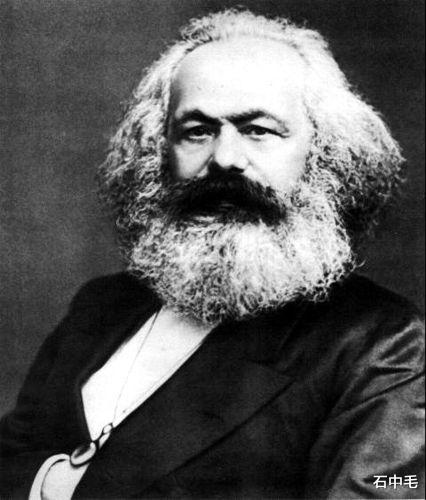

(马克思.《<政治经济学批判>序言》.《马恩选集》.第二卷.)

下层经济基础,决定上层政治建筑。经济基础如果变更了,政治建筑也必然发生变革,就看是“快”还是“慢”。

就像当年欧洲发生工业革命,社会上新出现了“资产阶级”,资产阶级有政治上的诉求,要求“民主共和”、“君主立宪”,接着,在思想文艺界,发生了文艺复兴运动;然后,爆发大革命;“政治上层建筑”也随之变化、变革了。

中国清朝末年,实行“洋务运动”,其实就是建实业、建企业。这样一来,“经济基础”就发生了变化,具有资本主义性质,不再是封建农业社会了。在政治邻域就发生了事变,即“戊戌变法”,要求对政治进行变革。“戊戌变法”被废止了,但经济基础没有倒退,所以,又出现了更激进的“辛亥革命”。

辛亥革命成功后,中国的政治面貌发生天翻地覆的变化。而且,随着民族经济的进一步发展壮大,不仅仅产生了“资产阶级”,同时还产生了“工人阶级”。于是,代表工人阶级的思想——马克思主义传播开来。之后,又发生社会主义革命,把国民政府打到台湾岛,大陆建立了共产新中国。

发生这些政治上层建筑的变革,有多种原因,起决定因素的是“经济基础的变更”。经济基础发生的变革,影响在了政治邻域。

毛时期,实行“计划经济”;计划经济,也被称为“道义经济”,就是说,全国像个大家庭,组织会关照公民生活的方方面面,有衣穿、有饭吃、有房住。不可否认,那时候的社会风气很好,没有那些资本主义享乐思想、扭曲价值观、违法犯罪。但是,经济失去了市场的活力,发展缓慢,农民交了公粮,饭都吃不饱,社会发达程度也不强,更不要说现代化了。

之后,实行“改革开放”、“社会主义市场经济”、“土地包产到户”;这些政策,是政治上的决策。但是,产生那些政策的原因,却是经济。这个事实,不是因为经济发展了,而是因为经济太落后、太穷了,人吃不饱饭、中央财政面临崩溃,与西方相比、国家整体落后。

现在的中国,经济大发展,人民生活显著改善。功劳归结于“社会主义市场经济”,但是,由于经济基础是“社会主义市场经济”,在上层政治思想邻域,必然出现两个现象:

1、“自由市场经济”必然导致出现“自由民主思想”,出现这些思潮的本源是自由市场经济。

2、马克思主义的回流。以前,马克思主义被称为“老皇历”、“过时了”,但在这几年,社会上出现了马克思主义的回流思潮。为什么呢?因为“民营企业中的工人阶级”。实行市场经济、个体户、开公司,这会产生“资产阶级”,但是,同时必然产生“工人阶级”。因为资本家不是自己干活,要雇佣工人;雇佣的工人,就是“工人阶级”。随着民营经济规模的扩大,中国产生了一个数量惊人的“工人阶级”,热衷工人运动的李立三、博古,不知作何感想;当年全中国才100万工人,现在有好几亿工人。而“工人阶级”的代表性思想,就是“马克思主义”,工人会天然地信奉马克思主义,因为那是自己阶级的思想,维护工人利益的。一个人去打工,被老板工头打骂欺凌时,心里想:“马克思说的太对了!”所以,现在的中国社会,由于“市场经济基础”、“新出现大量工人阶级”,发生了马克思主义回流现象。

这两个思潮,都有其合理部分,看似矛盾的,其实并不矛盾。既然“社会主义”能和“市场经济”结合,那么,由此产生的两个政治思潮,也能结合。把二者结合起来,兼容并包、各取所长,也就是社会主义民主政治。

如果能做到这样,就是顺应了社会经济发展趋势;倘若只是一味的压制,反而不好。因为那些思潮是从市场经济基础产生的,头痛却要医脚,是没有找到病根。