我和老伴都已经 60 岁了,目前还睡在一张床,一个被窝,虽然夜里手脚不老实,但谁都没提过分床! 现在倒是麻烦了,她非得说我睡觉打呼噜声太大,影响她休息,嚷嚷着要分房睡。好家伙,这可是几十年都没说过的话,突然来这么一出,我有点懵。 那天晚上,电视里正播着养生节目,主持人说着“老年人睡眠很重要”。她坐在沙发上,一边给我织毛裤,一边头也不抬地说:“老李,我认真想好了,下礼拜,你就睡客房去。”窗外的老槐树被风吹得沙沙响,屋里就只剩下电视的声音。我没接话,心里像堵了团棉花。 分房睡这事儿,像颗种子,在她心里扎了根。她开始积极收拾客房,擦窗户,晒被子,忙里忙外。我看着她进进出出,心里不是滋味,感觉自己像个碍事的旧家具,被悄悄挪了位置。 正式分房的前一晚,我们像往常一样靠在床头。她忽然放下手里的书,叹了口气:“你那个呼噜啊,有时候像拉风箱,有时候又像开拖拉机。”我听了,忍不住笑了出来。她也笑了,笑着笑着,眼里有点亮晶晶的东西。床头灯暖黄的光晕染在她脸上,皱纹好像都柔和了些。那一刻,我忽然觉得,分开睡也许没那么可怕。 搬过去的第一夜,客房安静得陌生。我翻来覆去,总觉得少了点什么。半夜起来上厕所,经过主卧门口,下意识停下听了听,里头静悄悄的。我这才想起,没了我这“拉风箱”的,她该能睡个好觉了吧。 奇怪的是,第二天我醒得特别早。轻手轻脚走到厨房,发现她已经在了,小米粥在锅里咕嘟着,蒸汽熏暖了窗户。她回头看了我一眼,很平常地说:“醒啦?洗脸吃饭吧。”就像过去的无数个早晨一样。 那天下午,我独自去了医院。医生检查后说,打呼噜是有点严重,给了一些建议,还让我减减肥。从医院出来,我顺路去买了她最爱吃的糖炒栗子,热乎乎的揣在怀里。 晚上,我把栗子和诊断单一起推到她面前。“医生说了,能治。我以后晚上戴个呼吸机,再减减肥。”她剥着栗子,没说话,只把剥好的一把仁儿,全推到了我这边。 现在,我们还是一人一间房。但我的床头柜上,多了一杯她睡前总会给我晾好的温水。她的针线筐,不知什么时候也搬到了我屋里的椅子上。

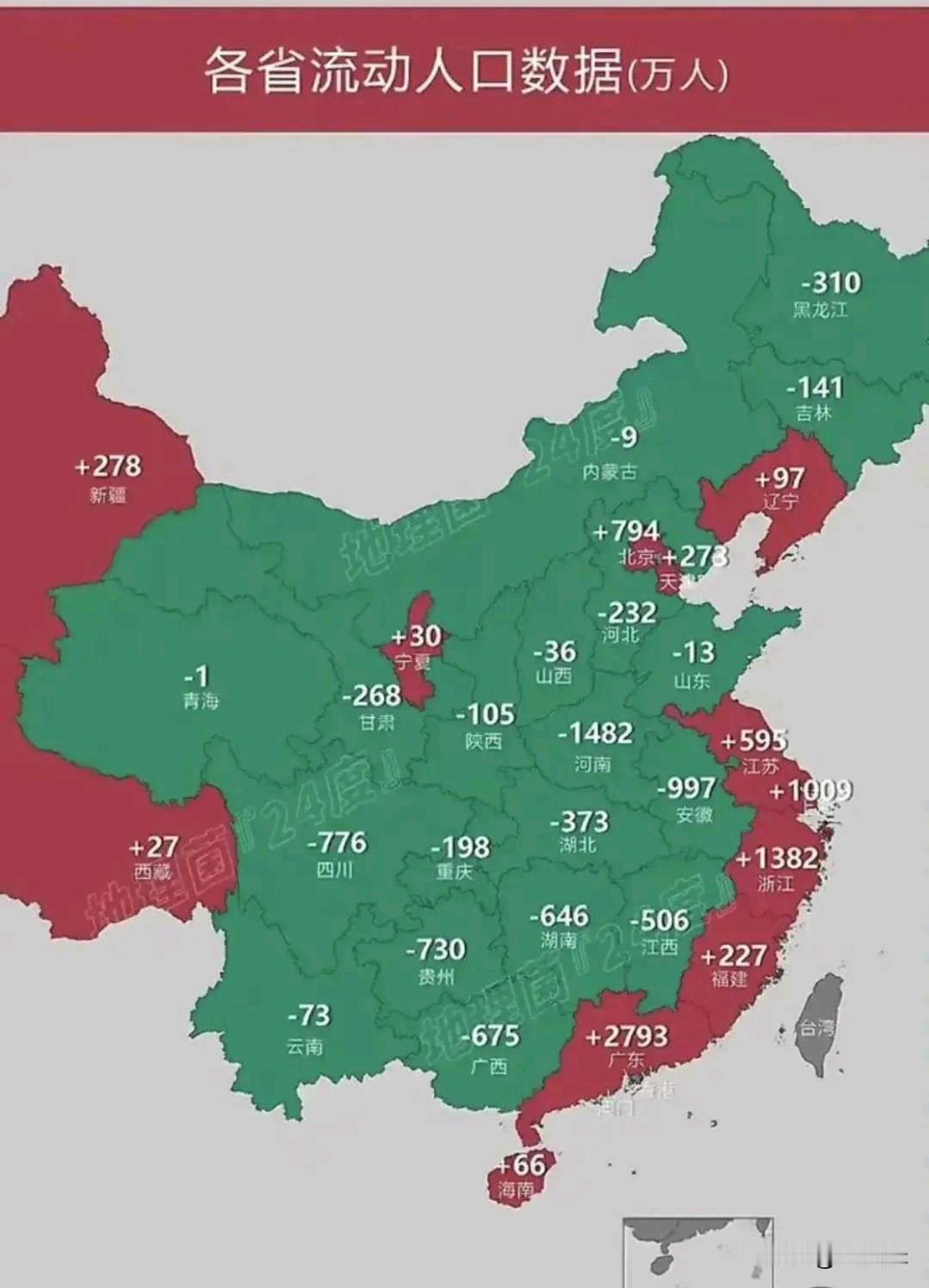

大半个西南人口全出去了

【6评论】【1点赞】