大家好,我是黑白说历史。

建安十六年(211年),长江北岸诞生了演义中极具戏剧张力的一幕:

孙夫人携幼主阿斗欲返江东,赵云单骑截江阻拦。

这场惊心动魄的“母子劫持案”最终因张飞及时赶到而化解,但若我们抽去张飞这个关键变量,仅凭赵云一人之力,这剧情走向又该如何?

今日,且看笔者,细细写来。

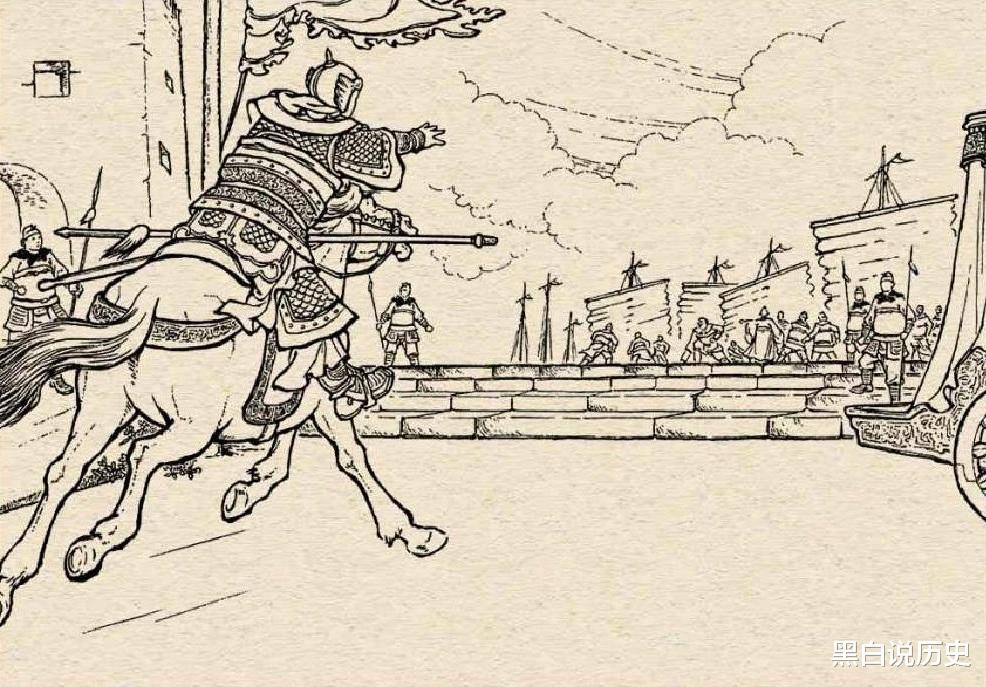

还原困局:赵云面临的三重枷锁彼时赵云孤身立于东吴战船,既要抗衡周善麾下数百精锐水军,又需顾及孙夫人的主母身份,更受制于“主母携子”的伦理困境。

这三重枷锁中,最致命的莫过于空间劣势——自幼生长北地的赵云并不谙水战,而东吴战船已扬帆起航。

原著第六十一回明确写道:“赵云沿江赶到十余里,忽见江滩斜缆一只渔船”,足见其仓促间只能以渔船追击楼船。

然则赵云素有“浑身是胆”之名,长坂坡单骑救主的经历已证明其能在绝境中创造战机。

此时若张飞不至,我们可循其行事逻辑推演出三种可能结局。

破局推演:常胜将军的三条生路

赵云登船时,周善正一心驾船顺流而去。

以赵云之武艺,本可三合内取其性命,但这周善大为可用。若战局僵持,赵云极可能效仿长坂坡夺青釭剑之举,挟持周善换取主动权。

设想赵云夺刀后横刃于周善颈间,以东吴将领性命要挟停船。此举既能震慑吴兵,又可借周善之口令舵手返航。

孙夫人虽身份尊贵,但终究是女流,面对血溅五步的威胁,船上吴军恐难坚持。此计关键在于心理震慑,恰合赵云“胆大心细”的特质。

赵云另一过人之处在于政治智慧。当孙夫人怒斥“何故无礼”时,他立刻“插剑声喏”,以臣礼应对。这种刚柔并济的处事方式,或可成为破局关键。

且赵云转而陈说利害:“夫人今日归吴,若携走幼主,他日吴侯以幼主为质,孙刘联盟必破。届时曹操南下,江东能独存乎?”

此言直指东吴将士的切身利益——他们虽奉命行事,却未必愿见联盟破裂。

再配合“子龙一身肝胆,今日宁死不放幼主”的姿态,很可能动摇军心。

即便前两策皆不奏效,赵云仍可固守待援。

原著明确记载张飞是因“巡哨”偶遇此事,若赵云能拖延半个时辰,极可能等来援军。

具体操作上,大抵如此:持青釭剑据住舱门,高呼“但靠近者立斩”,同时以阿斗哭声扰乱孙夫人心神。

这种“以空间换时间”的战术,正体现赵云“临阵机变”的军事素养。

结语

三种推演结局,实质代表了赵云的三种形象:

作为武将的悍勇、作为臣子的忠智、作为统帅的机变。

即便没有张飞这个外援,赵云仍有七成胜算全身而退。

最重要的一点是,无论如何,赵云肯定是会始终恪守君臣之礼,不对孙夫人动粗。

(本文主要参考《三国演义》)

在你看来,如果张飞未至,赵云该如何破局脱身呢?

欢迎评论区畅所欲言,友善交流!