刘备的无奈与抉择

刘备从贩鞋走卒到汉室宗亲,他尝遍了世态炎凉。在北方谋求发展时,刘备深知自己缺乏强大的政治班底。

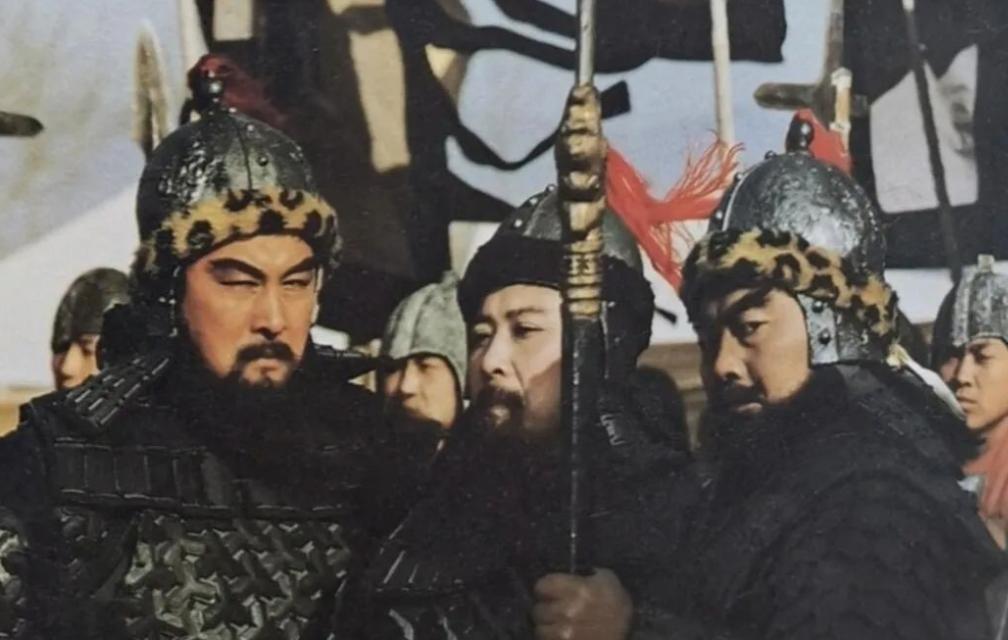

即便有关羽、张飞这样的武将,也无法弥补治国良才的空缺。在豫州时期,当地士族对这个"新人"持观望态度。

他们表面恭敬,背地疏离,使得刘备难以真正打开局面。徐州的失利更是给刘备敲响了警钟。徐州士族与刘备之间的隔阂,导致了治理效率低下。

这段经历让刘备认识到,单纯依靠武力和血缘关系无法赢得人心。他开始反思自己的用人之道,意识到必须改变策略。

在对待人才问题上,刘备逐渐形成了自己独特的见解。他认为,真正的人才不仅要有才干,更要有共同的理想。这种思考为他日后在荆州的求贤之路奠定了基础。

面对一次次失败,刘备没有放弃。他暗自琢磨着如何突破困境,如何获得更多贤才的支持。这种执着的追求,让他在后来遇到机会时,能够准确把握住命运的转机。

南下荆州

南下荆州的决定改变了刘备的命运轨迹。在这片文化底蕴深厚的土地上,他遇见了改变他一生的贵人。

司马徽不仅是一位德高望重的名士,更是荆州地区人才网络的核心人物。他善于识人,在当时的士人圈中享有盛誉。

司马徽对刘备的印象极好,认为这位汉室宗亲虽然暂时失意,却有着非凡的志向和胸怀。

"卧龙"和"凤雏"这两个富有诗意的称号,不仅道出了诸葛亮、庞统的才华,也暗示了他们的政治倾向。在新野期间,刘备逐渐摸清了荆州政治的脉络。

他发现,这里的名士们形成了一个独特的圈子,彼此之间有着千丝万缕的联系。这个发现让刘备看到了希望,他开始有意识地接触这些名士。

刘备以诚恳的态度和谦逊的姿态,慢慢赢得了他们的好感。在这个过程中,刘备展现出了过人的政治智慧,他不急于求成,而是耐心地经营着与名士们的关系。

这种稳扎稳打的做法,为他日后获得更多支持打下了坚实的基础。

荆州名士圈

荆州名士圈的影响力远超表面。这个圈子不仅仅是一个松散的文人组织,而是一个拥有巨大社会资源和话语权的群体。

他们通过评价人物、推荐人才,掌握着重要的社会资源分配权。庞德公在这个圈子中的地位尤其特殊。

他不仅是当地望族,更是一位深受敬重的教育家。他创立的私学吸引了众多年轻才俊,成为培养人才的重要基地。"卧龙"这个称号的背后,蕴含着庞德公对诸葛亮才能的高度认可。

庞家与诸葛家的姻亲关系不是简单的联姻,而是两个家族在政治、文化上的深度结合。

这种关系为诸葛亮赢得了更多支持,也让他在名士圈中拥有了更大的话语权。名士们之间的推荐机制非常成熟,他们通过互相举荐,形成了一个强大的人才供应链。

这个网络不仅关系到个人的前途,更影响着整个地区的政治走向。在这样的背景下,获得名士圈的支持对任何想在荆州立足的势力来说都至关重要。

诸葛亮的崛起

诸葛亮在荆州的崛起绝非偶然。作为一个"外来者",他凭借着超群的智慧和独特的见解,在荆州名士圈中迅速站稳脚跟。

诸葛亮对时局的分析总是独具慧眼,他不满足于简单的评论,而是深入探讨问题的本质。他经常与其他名士讨论治国之道,展现出远超同龄人的政治见识。

以管仲、乐毅自比,显示出他对自己定位的清晰认知。他不是一个单纯的谋士,而是一个怀有大志的政治家。

庞家的支持为诸葛亮提供了重要的社交平台,让他有机会结识更多志同道合的人。徐庶的加入成为一个重要转折点。

作为刘备帐下的重要谋士,徐庶深知刘备需要一个更有远见的策划者。他向刘备推荐诸葛亮,不仅是看中了诸葛亮的才能,更看重他在荆州名士圈中的影响力。

诸葛亮的成长经历展示了荆州名士圈的培养机制,也反映出当时政治人才的成长路径。

刘备的政治智慧

刘备“三顾茅庐”展现了高超的政治智慧。这种看似屈尊的举动,实际上是一场精心策划的政治行动。

刘备清楚地知道,自己不仅是在争取诸葛亮一人,更是在向整个荆州名士集团传递信号。

他的一举一动都被名士们密切关注,每一次拜访都传递着不同的信息。第一次造访表明诚意,第二次显示耐心,第三次则展现决心。

这种循序渐进的求贤方式,既给足了诸葛亮面子,也赢得了其他名士的赞赏。庞统在看到刘备如此重视人才后,也产生了投奔之意。

诸葛亮加入刘备阵营不仅带来了自己的才能,更带来了整个荆州名士圈的人脉资源。

他利用自己在名士圈中的影响力,为刘备延揽了大批人才。这些人才的加入,让刘备的势力迅速壮大,也为他日后的发展奠定了坚实的基础。

刘备对人才的重视不是表面文章,而是发自内心的认同和尊重。这种态度让更多名士愿意为他效力,形成了良性循环。