萧衍,南朝梁开国皇帝,502年-549年在位,是一位极具传奇色彩的人物。

萧衍统治南梁近半个世纪,为南朝历代帝王执政时间最长。其人才思敏捷,博通文史,被后人称赞为“历观古帝王艺能博学,罕或有焉。”

在位前期励精图治,革除弊政。然而后期痴迷佛教,大兴寺庙,被唐代诗人杜牧称为“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”

除此之外,萧衍四次出家,近四十年不近女色,从生活起居到饮食一律按照僧人标准,由于萧衍过度恋佛,致使政事荒废,社会矛盾深化。

548年,东魏降将侯景发动叛乱,次年攻破建康,萧衍被囚禁饿死于台城,享年八十六岁。

萧衍的前半生:出身名门,文武全才的一代雄主

萧衍的前半生:出身名门,文武全才的一代雄主唐朝时期,佛教较为盛行,一些恪守正统的儒家士大夫为了警示君王不要过度崇佛,常以萧衍作为引以为戒的历史经验。

唐代韩愈在《论佛骨表》中就曾评价:

“惟梁武帝在位四十八年,前后三舍身为寺家奴,竟为侯景所逼,饿死台城,国亦寻灭。事佛求福,乃更得祸。”

但历史上真实的萧衍的形象要丰富和复杂的多。

公元464年,萧衍出身于南方著名的世家大族兰陵萧氏,479年,萧道成推翻刘宋政权,建立南朝齐。

因萧道成与萧衍为同族,所以萧衍得以凭借门荫入仕,萧衍幼时以聪明著称,喜欢读书,博学多才,文学方面颇有造诣。

当时萧衍与范云、萧琛、任昉、王融、谢朓、沈约、陆倕等名士来往,被称为“竟陵八友”。

在此八人中,萧衍才学较为出众,被时人称赞:“以后宰制天下,必在此人。”

493年,齐武帝萧赜病逝,继位的萧昭业年方二十,却贪图享乐,奢靡淫乱,不理政务,齐国政权逐渐陷入混乱。

萧衍依附萧道成的侄子、西昌侯萧鸾,并支持后者发动政变,废黜萧昭业。此后萧衍的地位日益显赫,后担任雍州刺史,参与抵御北魏入侵。

萧鸾在位仅仅五年便驾崩,萧衍与新帝萧宝卷彼此猜忌,矛盾日益深重,公元500年,萧衍起兵拥戴南康王萧宝融称帝,次年攻陷建康。

502年萧衍逼迫萧宝融“禅位”,为显示改弦更张和复兴江左的决心,萧衍摒弃南齐,选择以梁为国号,史称南梁。

萧衍继位后颇有一番雄心抱负,他革除前朝弊政,减轻百姓负担,吸取南齐同室操戈、宗室残杀的教训,主张用刑宽缓、宽待宗室大臣。

萧衍即位之初勤于政务,不分春夏秋冬,往往五更起床,批改公文奏章,甚至在冬天把手都冻裂了。

政治上,萧衍加强中央集权,选拔良吏,注重个人才能品行,经常亲自召见地方官员,训导他们为国为民之道,他广开言路,广纳谏言,纠正施政中存在的错误。

在选拔人才方面,萧衍注重调和统治集团内部门阀士族与寒门之间的矛盾,自东晋以来,政治权力资源被门阀士族垄断,士族掌握社会舆论和价值导向。

萧衍为巩固统治,选拔出一些高门子弟为官,使士族集团成为稳定政权的支持力量。

同时注重寒门才学之士,唯才是举,只要通过考试就可以入朝为官,而不管背景低微,自萧衍时起,考试录用人才成为常设制度,为以后隋唐时期科举制奠定基础。

经济上,萧衍鼓励开辟荒田,减轻赋税徭役,主动把公田交给农民耕种。

文化上,萧衍重振儒学,复兴礼乐,为此,他本人带头亲自给学子讲学,主持策试,其本人儒学修养也很高,曾亲撰《春秋答问》,编撰儒学著述近千部。

在萧衍的努力下,南梁成为南北朝历代文化最昌明之国,被中原士大夫望之以为正朔所在。

总体来讲,萧衍在执政前期有力的维护了南梁安定、经济复苏发展,为江左地区打造出一个安宁良好局面。

一代雄主的“开窍”,宁舍江山也要遁入空门

一代雄主的“开窍”,宁舍江山也要遁入空门既然萧衍如此有作为,那么是如何沉迷佛教的?

关于这个问题,很多史家材料的解释是萧衍在执政后期志得意满,怠于政事,逐渐对佛教产生兴趣,以至于走火入魔。

但其实这种说法并不准确,因为萧衍研究佛教在即位之初就开始了,504年,萧衍编纂第一部佛教著作《注解大品经序》。

萧衍作为一个文青皇帝,对经史子集以及儒释道自然广泛涉猎,并不稀奇,而且萧衍最早是信仰道教的,也就是说,萧衍对佛教的执念其实是一个过程。

萧家世代信奉天师道,萧氏家族的人名中常见"道"、"之"等字,所以萧衍在年少时期深受道教思想影响。

他不仅研究道教经典,还尝试炼丹制药,以期达到长生不老、羽化成仙的境界。

萧衍称帝后将道家思想融入其中,比如在选拔官吏既重视士族,又启用寒族,一边休养生息,另一边北伐用兵,无不体现着对立统一、阴阳平衡的思想。

即位之初,萧衍与著名道士陶弘景之间往来频繁,积极向其请教道法,而陶弘景不仅是一位道教大师,亦博古通今、深谙世故,故萧衍对其十分信任。

因陶弘景隐居句容句曲山(今江苏茅山),鲜少入朝,以至于朝廷每有大事,萧衍常往咨询,当时人称之为“山中宰相”。

同时萧衍还亲自服用陶弘景炼制的"飞丹",以期达到长生之愿。

然而随着帝国事务日渐繁重,以及北伐屡次受挫,这使得萧衍开始重新审视道教的意义,他逐渐意识到,道教可能无法完全适应统治需要。

毕竟无为而治的思想需要稳定的外部环境和简单朴素的社会现实,只可惜这两点,南梁都不具备。

所以,作为南梁最高统治者的萧衍必须拿出一套行之有效的统治工具。

当时的南朝社会,佛教也很兴盛,在上流社会亦有广泛信徒,比如南齐竟陵王萧子良。萧衍在年轻时曾跟随萧子良,对佛法并不陌生,也不断对道教与佛教进行比较。

506年,萧衍开始参与佛经的翻译工作,这标志萧衍深入探究佛教教义,最终萧衍拿出的方案是将儒家纲常伦理与佛教教义相结合,即所谓的儒释并举。

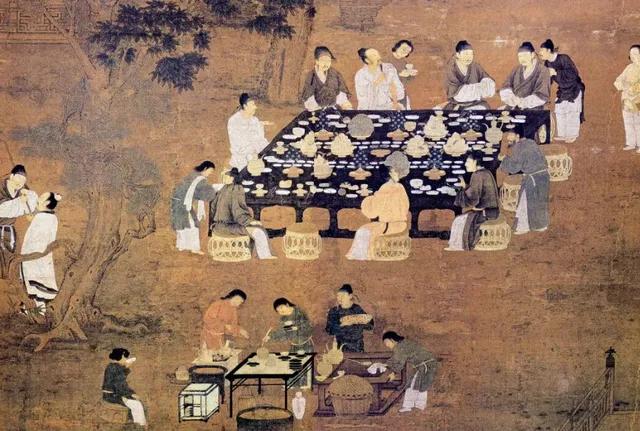

随着萧衍对佛教研究的深入,逐渐陷入其中,不能自拔,常常与佛寺高僧探讨义理,为了宣传佛教,萧衍多次举办法事,亲自宣讲经文,布施财物。

513年,萧衍作出一个重要决定,即不再食用荤腥,也不再与女性同房,四年后,萧衍宣布取消宗庙祭祀牲畜的仪式。

519年,萧衍正式受戒成为僧徒,法号“冠达”,被朝臣尊为“菩萨皇帝”。

这不仅意味萧衍完全皈依佛教,也标志中国历史上首位世俗统治者向宗教低头,这是中国历史上一个重要的文化事件。

527年,萧衍又做出一个惊世骇俗的决定,他亲自前往同泰寺舍身出家。

虽然在三日后返回,但从此以后一发不可收拾,529年,萧衍第二次至同泰寺出家,举行“四部无遮大会”,讲解《大般涅槃经》。

很显然,萧衍作为一名虔诚的佛教徒是合格的,但作为国家的最高统治者,萧衍的举动在朝堂炸开了锅,皇帝出家,朝廷怎么办?

慌忙的大臣集体捐钱一亿,请求赎回他们的“皇帝菩萨”,但萧衍并不甘心,继续在作的道路越走越远。

546年,萧衍第三次出家,这次群臣用两亿钱将其赎回,547年,萧衍第四次出家,一个月后,朝廷出资一亿钱赎回。

当然,作为皇帝,信仰从来不是自己的事,萧衍还要求全国效仿,值得一提的是,汉传佛教本来无禁忌荤腥的传统,是萧衍时期才开始全面素食。

除此之外,上至王公大臣,下至黎民百姓,纷纷信奉佛教,萧衍举办法事大会,听众成千上万。

不仅如此,萧衍大力兴建寺庙,光是建康一带就有佛寺五百余座,僧侣数量多达十余万,如果把南梁全部境域内的佛寺加在一起接近三千多所。

杜牧诗云“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”却是低估了萧衍对佛教的痴迷。

在萧衍的影响下,佛教渗透到南梁的每一个角落,佛教文化达到南朝历代巅峰。

萧衍崇佛并非纯粹的个人信仰

萧衍崇佛并非纯粹的个人信仰如果把萧衍看作一个纯粹的“痴者”,未免太低估他了。萧衍出身名门,显达于波谲云诡的宫闱斗争,最终历经血与火的洗礼,建立南梁,其能力见识绝非等闲。

萧衍之所以如此抬高佛教,与当时的社会环境和文化土壤有很大关系。

东汉末年以来,四海分裂、诸侯割据、军阀混战、民不聊生,长期的战乱给民间带来无穷灾难。

社会的动荡以及皇权式微使得长期占据意识形态主流的儒家思想受到极大挑战,西晋短暂的统一并未带来多少好的改变。

门阀士族牢牢控制社会资源和入仕通道,社会阶级日益板结化,仅仅过了五十年,北方胡人大举南侵,中原社会再次陷入大混乱。

在这样糟糕的时代背景下,底层百姓看不到发展的希望,甚至连好好生存下去都是一种奢求。

儒家的仁义礼乐还是道教的长生修仙,在普罗大众眼里都是不切合实际的存在。

而佛教的“生死轮回”、“因果报应”等思想,很好的契合了人们对现实的不满,将眼前的苦难转移到所谓的来世,给予了人们足够的精神寄托。

到了南北朝时代,佛教在大江南北得以迅猛发展,因为北方的胡汉民族矛盾和南方的士庶阶级矛盾都是百姓艰苦的真实写照。

萧衍对南朝存在的问题心若明镜,但他不可能把阶级矛盾抹平,南梁政权的运转需要士族们的支持。

在这种政治社会背景下,佛教的清心寡欲和出世思想与萧衍巩固统治、减少动荡的愿望相契合,戒贪戒嗔的思想从根本上为萧衍抹除任何有野心挑战自己的势力。

随着公元532年萧衍成功镇压道教徒的叛乱后,崇佛信佛的信念进一步固化。

除了佛教思想与南梁统治需求相契合外,萧衍希望用佛教提倡和平,禁止杀戮的理念,来为自己不进行北伐开脱。

萧衍执政的前二十多年一直不间断的北伐,但收效甚微,即便南梁经济富庶,但在北方铁骑面前却丝毫讨不到便宜。

虽然南梁被视为正朔根基,但王师北定却越来越遥不可及,面对广泛质疑,萧衍希望以一种适当的精神价值抚慰军心民心。

那么萧衍的试验效果如何呢?

史载,自萧衍沉溺佛教,不仅浪费数亿钱财,还掀起佞佛之风,大量人口出家为僧,各地大兴寺刹,人们的思想言行被佛学与清谈所充斥。

南梁社会呈现出“家家斋戒,人人忏礼,不务农桑,空谈彼岸,不习武事”的现象,由于僧侣不纳税、不服兵役徭役,寺庙占据大量土地资源,藏匿劳动力人口,导致国家经济和军事力量严重削弱。

在朝堂内部,萧衍过度纵容宗室和官吏,使得贪污腐败横行 权贵违法作恶日甚一日,门阀士族们过着醉生梦死的生活。

僧尼及官僚亦是姬姜百室、仆从数千、不耕不织,过着锦衣玉食的生活,社会风气萎靡消极。

所谓羊毛出在羊身上,僧侣权贵的腐朽挥霍是以剥削百姓为条件的,长此以往社会阶级压迫日益深重,社会危机逐渐显现。

而萧衍沉迷于佛教不能自拔,547年,萧衍第四次出家,在同泰寺住了三十七天,朝廷再次出资一亿钱,把他赎回。

此时的萧衍御宇天下四十余载,距离席卷南梁的侯景之乱仅仅一年,但他对帝国的飘摇未有一丝察觉。

548年,东魏降将侯景以清君侧为名义,利用百姓对朝廷的不满,在寿阳(安徽寿县)起兵,次年攻占建康,萧衍被囚死于台城,享年八十六岁。

据了解,萧衍被囚禁台城数日,未得油盐食物,因嘴里发苦,索要蜂蜜不得,在发出了两声”嗬!嗬!”(表示惊讶)的声音后,便在饥渴交加中驾崩。

可怜吃斋念佛、清心寡欲数十年的“菩萨皇帝”竟以如此落魄的方式结束了自己的一生,呜呼哀哉!