时间:2024年6月3日

人数:9+1 形式:参团。

关键词:再次长途跋涉、途中雅致的西餐厅、不尽人意的埃托沙体验,灯光下的犀牛身姿。

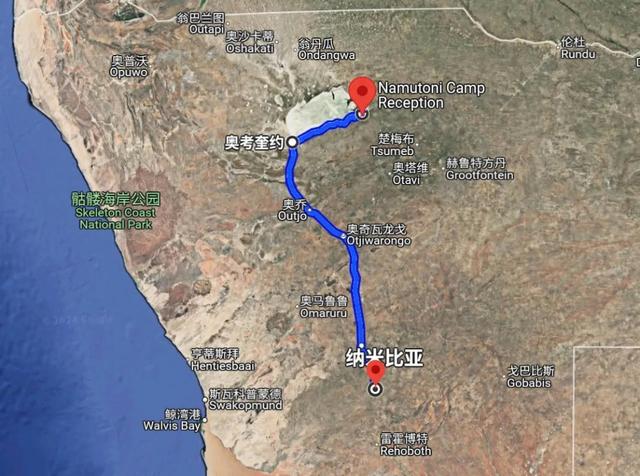

行程示意图(温得和克<首都>-埃托沙国家公园):565公里,行车约8小时,这一天也不轻松。

7:30到餐厅吃了自助早餐,餐厅很开阔,外面有喷泉和绿地;陆续来了几波客人,有本地的,但更多的是外来游客。

行李由酒店服务员给搬到大巴跟前,我们的司机是个40来岁的当地人,很壮实,几下就把李行装上了后备箱。

今天的路也很远,一路向北,8:30出发,很快就出城了;路况非常好,导游说这路是咱们中国人修的。最高限速120公里。

刚一出城,司机把我们带到了一处当地居民区,在一处半山腰,房子都是彩色铁皮屋,周围都是土,虽然十分简陋。

木栅栏背后站着两个小女孩,看着我们停下车,眼睛睁得大大的,他们的母亲就也站在不远处。

客人们从包里拿出一些糖果,递给了两个孩子,他们高兴地接了过去,边上的母亲示以善意的微笑。

这些房子临着马路,大家给完糖果,拍了几张照片,就上车了;司机掉过头来,接着往北去。

后面一直是这样的路,虽然只有双向单车道,但车少,开起来还是挺快的,导游还跟我们说:纳米比亚的路要比之前那三个国家的都要好。就眼前的路来看,确实还不错。

中途我们也休息了几次,在树下面的长凳子和石桌旁。

这样的休息站其实也够了,因为路上的车并不多,没看到多少人在这样的地方停下来。倒是显得跟周围的环境很匹配。

女士们要拍合影,导游教大家用手指做出一个纳米比亚地图的形状,食指弯曲,大拇指和另外三个指头自然伸直,还挺形象的。

12:30我们到了中间一座城市,叫奥乔(Outjo),是埃托沙国家公园的门户,离纳米比亚首都温得和克,317公里,但离埃托沙南门还有120公里。

安排在这里用午餐,进餐厅之前,大街上过来的本地人,非常友好的跟我们打招呼,一位女士还主动跟我们攀谈了起来,个子很高,显得也很成熟,但一问,她还在上学。

过来一个小伙子,手里拿着一把小刀和一个大坚果,上面刻有动物的雕像,边走边刻着,他向我们推销这坚果,说是当地的特色;我们都说不要,他问我叫什么名字,我告诉了他,一会儿的工夫,他居然在一颗新的坚果上刻好了我的名字,我还真买了(10美金)。

以下这组照片就是中午用午餐的地方。名字叫:FARMhouse Boutique Guesthouse, Restaurant。

院子打扮得挺精致的,种了很多绿植,有的地方还放了些雕刻。

我和团里的年轻小伙子点了汉堡,客人大多点了炸鸡或牛排,都配有一份沙拉和玉米汤。在这里吃饭的客人还挺多,看得出来,有的是本地人。

13:30接着上路。两边依然以平原为主,但都有铁网围着,里面是农场,偶尔能看到突起但并不高的山峰。

15:36,来到了埃托沙的南门,奥考奎约Okaukuejo。导游买票后正式进入埃托沙国家公园。

埃托沙国家公园占地约22,935平方公里,比北京市还大6000多平方公里。是非洲最重要的野生动物保护区之一。其腹心是一片面积达4800平方公里的盐沼。这里栖息着狮子、大象、犀牛、长颈鹿等丰富的野生动物。

从南门到今天入住的地方-纳穆托尼,还有133公里,都在公园内,而且是土路,沿着盐沼南缘一路向东。

两台越野车来接我们,正式开启了纳米比亚动物游猎之旅。车是敞篷的,开得还挺快,加之有风,感受不太好。

一进南门,就看到了一群斑马,它们跑动起来,地上扬起阵阵白色的沙尘。盐沼已经完全干涸。

大象也在走动着。

终于出现了一个小水池(还不能称为塘),我们在这里停了下来。水池周围还有人工修葺的痕迹,为了保持这最后的一点水源。

大象要先去喝水,其它动物不敢靠近,站在边上看着。

大象喝了好一阵,终于走开了,斑马立即走了过来,长颈鹿也跟着过来了。

看完这一幕,我们接着往埃托沙国家公园的腹地前进。

一路上瞪羚、斑马是最多的。

纳米比亚最近这几年严重干旱,2013、2019年以及今年都因干旱而宣布进入国家灾难状态;盐沼里看不到水的影子,成了完全裸露的河床,稀稀疏疏长有一些野草,根本看不任何沼泽的痕迹。

不难想象,生活在这里的动物们面临着多么大的挑战,一路上动物并不集中,时不时才出现。

这是纳米比亚的国兽, 非洲大羚羊(Oryx gazella),有走着的,也有卧着让我们拍照的;也被称为剑羚,以其长而直的角和美丽的体态而闻名。它们极其能适应干旱环境,常见于纳米比亚的荒漠和半荒漠地区。

它们能够长达 几周甚至一个月 不喝水而存活。它们通过从食物中获取所需的大部分水分,并且能够通过降低活动量和在夜间取食来减少水分流失。

今天看到的斑马和在奥卡万戈三角洲里看到不同,是山斑马,这种斑马是只在南非和纳米比亚的山区和干旱环境,它们有明显的白色腹部,身上的条纹更细密。在奥卡万戈三角洲看到的是平原斑马,体型要更大,腹部通常是有条纹覆盖的。

角马也是我们在前面三个国家不曾看到的,遇到很大一群正经过我们前方的路。

生活在这里的是蓝角马:也被称为普通角马或斑纹角马,是纳米比亚最常见的角马种类,有深色的条纹和厚实的身体,适应于开阔的草原生态系统。

之所以被称为蓝角马,是因为其皮毛在阳光下会呈现出一种微微的蓝灰色光泽,尤其是在清晨或傍晚的斜光下更为明显。尽管毛色并非真正的蓝色,这种独特的光泽为它们赢得了“蓝角马”的称呼。

另一种常见的角马是黑角马,黑角马的体型较小,特征是向前弯曲的角和深黑色的毛发。但在纳米比亚极为少见。

夕阳下干涸的盐沼旁,我们一路飞驰,少有停车。金色的阳光斜斜地透过北侧的矮树,映出一道道暖暖的光束。

直到发现了两头犀牛,才果断停车,让我们好好拍照;犀牛也是我们此次非州之行第一次看到。

这种犀是黑犀牛,但皮肤实际上呈现为深灰色或棕灰色,在埃托沙的环境中很常见。它们喜欢灌木丛和较为密集的植被环境,以便觅食和隐蔽。黑犀牛以性情较为敏感和好斗而闻名。

还有一种白犀牛,也是灰色的,但埃托沙国家公里并没有分布。通常更喜欢开阔的草原,靠近水源的地方觅食。它们体型较大,性情较为温和,以草为主要食物。

黑、白犀牛的分类跟它们的肤色无关,最大区别在于它们的嘴部形状,黑犀牛嘴部有一个钩状的上唇,适合用来抓取树叶和灌木丛中的植物。白犀牛:嘴部宽而平,像一个割草机一样,适合啃食地面的草。

最后又出现了一处水源,窄窄的一处水洼,两头大象在尽情地喝水。

这是今天最后一次停车,接下来直奔酒店,18:37到达酒店,名字叫:Namutoni Resort。

天还亮着,但大家都有些疲惫,2个多小时的沙地越野车开得太快,风也一直刮着。

自从进了埃托沙,一路过来,十分荒凉,到处干枯一片,但这家酒店还很有生机,规模挺大,我们住的房间是一层的小木屋结构,比想象中要好得多。

这是我们住的房间,两家一栋,房间面积很大,配有小冰箱;卫生间的马桶边还设有扶手,热水沐浴也是全天的。

到前台吃晚饭的时候,天已黑尽,人特别多,等候上菜的时间特别长,多数人点了面条,还要了一份汤。

导游告诉我们,酒店附近有一个水塘,是看动物的地方,如果我们有兴趣可以去看。

吃完饭,我和团里几位客人打着手电,走路约10分钟,水塘南边的岩石上,静静地等候着许多游客;有的已经架起了相机。

我们也找地方坐了下来,但是动物迟迟不出现,加之白天也累了,我们只好回了酒店。

回到房间洗完澡,我有点不甘心,心想那么多人在那里,一定是有所期待的,于是我又摸着黑去了。

岸边只有一对年轻情侣了。

等了好一会儿,一对犀牛母子出现了,非常机警,缓缓走到水边;大犀牛先喝了起来,然后又抬头看了看周围,还发出呼呼的声响,似乎在说:你们先等等,不要来打扰我们。

小犀牛也低下去尽情地喝着。

不一会儿,从远处来了别的犀牛,但被大犀妈妈给吓回去了,双方还对峙了好一阵子,看来动物界也是有先来后到的。

小犀牛似乎在说:妈妈,喝好了吗?如果好了,我们回家吧!

大犀牛往岸上走了几步,舍不得,又回来喝了几口,最后才终于转身离去,另外几只犀牛才分批陆续过来。

这期间有几只鬣狗,一种毛茸茸、个体很大,但没看清的动物,也从水池边捏手扭脚的走过;毫无疑问,这片水一定是它们在埃托沙最好的乐园之一。

第二天早上我又来了这里,发现这里面的水也是有人工补给的,有一条水道通向水边,能看到间歇性的水流往里流入,南岸小山上建有高高的水塔。

显然这些精灵们的生存环境正临着极大威胁,眼前的这点水,显得弥足珍贵。

明天将穿越到埃托沙国家公园的的最东边,再一路北上后往西,去往纳米比亚西北部库内内区的首府-奥普沃,那里是辛巴族人的聚集地。

问山狐原创

感谢您的阅读和支持!