中国首个汽车厂选址,为何选在长春?当初几大城市的提案,为何全都遭到苏联专家的坚决反对?

到底是何原因,促使他们连连否定?这背后的决定,究竟是基于哪些无情的现实考虑?

1949年,解放战争结束,经济基础几乎为零,工业化的任务迫在眉睫。

中国需要恢复国民经济,更急需打造一个,自给自足的现代化工业体系,汽车作为当时工业体系的重要组成部分,成了政府眼中的“重中之重”。

这一背景下,中国政府向苏联请求援助,此时的苏联,刚刚从二战的废墟中崛起,拥有丰富的重工业和机械制造经验,尤其是在汽车制造业方面。

为了帮助中国实现工业化,苏联派遣了大量的技术专家,提供了包括钢铁、机械制造、化肥、能源等一系列的援助,甚至为中国的主要工业项目,提供了设计方案。

汽车制造厂的建设,成为其中最重要的项目之一。

因为汽车工业,关乎汽车的生产,还意味着原材料的调配、生产线的建立、工人技术的培养等,一系列系统工程的运作。

这是一次巨大的投资和挑战,对中国来说,拥有自己的汽车制造厂,是工业化进程的象征,更是实现独立自主的关键步骤。

1953年起,中国开始,着手讨论汽车厂的选址问题。

北京、太原、石家庄、西安等城市,都被列入了选址考虑的范畴。

苏联专家对每一个城市的提议,都提出了强烈反对,令人惊讶的是,这些城市在中国的战略意义,和经济地位上占据重要位置,却未得到苏联专家的青睐。这究竟是为何?

中国考虑建厂地点时,北京自然是首选之一,作为中国的首都,北京是政治中心,交通网络和基础设施也相对完善。

这里无论是钢铁资源,还是劳动力市场,似乎都具备一定的优势。

苏联专家没有被这些因素打动,专家们认为,北京是首都,其地理位置,不适合建设大型工业项目,尤其是汽车制造这种,高度依赖钢铁与重工业的项目。

北京的钢铁资源短缺,不能满足汽车厂,所需的大规模原材料需求,可空气污染问题,也严重影响了工厂的长期运营。

石家庄和太原的提案,在地理上接近北京,在工业基础和资源配置上,也存在巨大问题。

作为河北省的工业城市,历史上有过一定的钢铁生产,资源分布不均,水源不足,且交通也不如北京便捷,无法满足大规模汽车制造厂的需求。

太原作为一个传统的重工业基地,本应是一个不错的选择,苏联专家指出,太原的气候,和地理条件,不适合大规模的生产设施建设,冬季严寒,会影响工厂的运作效率。

西安也曾被认为是一个,潜力巨大且资源丰富的城市。

作为古代的都城,历史悠久,地理位置上更是交通枢纽,连接南北。

更重要的是,西安的电力和煤炭资源丰富,足以支撑大规模工业项目,苏联专家依然认为,西安不适合建设,这样一座要求极高的重工业工厂。

西安的铁路运输能力,无法支撑日益增长的运输需求,电力系统的建设,也无法在短时间内,满足汽车生产厂的高负荷运行需求。

这些提案一一被否定之后,中国的选址团队陷入了沉思。

无论从哪个角度来看,似乎没有一个城市,能够符合苏联专家提出的严格标准。

反复的否决,令大家都感到困惑,似乎一切的努力都陷入了僵局。

正当大家感到无计可施时,苏联专家提出了一个全新的选择——长春。

这个位于东北的城市,几乎没有人会想到,它能成为首个中国汽车厂的候选地,长春究竟有什么优势,使得它在众多候选城市中脱颖而出?

当长春被提出时,很多人依然抱有疑虑,长春位于中国的东北部,相对偏远,远离中国的经济重心,和大多数工业资源。

没有人能理解,为什么苏联专家,会选择一个看似,不具备条件的城市,作为中国首个汽车厂的选址。

苏联专家提出的理由,也不是没有道理。

长春位于东北的重工业区,周围有着相对丰富的钢铁资源。

当时的长春不是中国工业中心,其距离鞍山——当时中国重要的钢铁生产基地,仅有几百公里。

这使得从鞍山向长春。输送钢铁原料的成本大大降低,能有效保证汽车厂。在运营过程中所需的钢材供应。

长春还拥有相对充足的木材资源,尤其是在长白山的支持下,能为工厂的建设。和日常运营提供足够的木材支持。

这一点,对于汽车厂这种。大规模的制造工厂至关重要。

长春的交通优势也不可忽视,与其他城市相比,长春的铁路网络更加成熟,能够确保原料和成品的快速流通。

长春位于沈阳与哈尔滨之间,拥有较为完善的铁路网,该地区与周边城市的连接,非常便捷。

这对于一个,依赖大规模运输的汽车厂而言,意味着更低的运输成本,和更高的物流效率。

长春离苏联的边界相对较近,政治上也能保证一定的安全性。

长春的电力供应也比较稳定,当时东北地区的电力供应水平,无法与现代化大都市相比,与其他备选城市相比,长春的电力问题相对较轻。

特别是与西安相比,长春的电力基础设施,更适合重工业发展。

长春的气候条件,较为适宜建设工厂,东北地区的冬天极为严寒,但长春的气候相对温和,比起西北地区,更加适合工业设施的长期运行。

对于汽车制造厂来说,严寒的气候,可能会影响生产效率,和设备运作,相对稳定的气候条件,使得长春成为了,一个理想的选择。

面对苏联专家提出的这些充分理由,政府终于开始,认真考虑长春,作为建厂地点的可能性。

经过数月的调查与勘察,长春的优势愈发凸显。

一度有不少质疑声音,认为将汽车厂建在偏远的东北,可能不符合中国的战略需求,最终,长春的各项条件,被认为符合汽车厂建设的需要。

1953年,经过长时间的讨论与争议,长春被正式选定为,中国首个汽车厂——一汽的建设地点。

这个决定标志着,中国汽车工业的起步,也为后来的中国汽车产业奠定了基础。

长春的选址,最终得到了确认,真正的建设工作,却远比预想的艰难。

那时国家的工业化进程刚刚起步,苏联提供了技术援助,从零开始建立一个全新的汽车制造厂,仍是一项巨大的挑战。

1954年,长春的汽车厂建设开始了。

对于当时的中国来说,这更是一次全社会的动员,建设汽车厂所需的资金、技术、劳动力,几乎都来自于国家的全力支持。

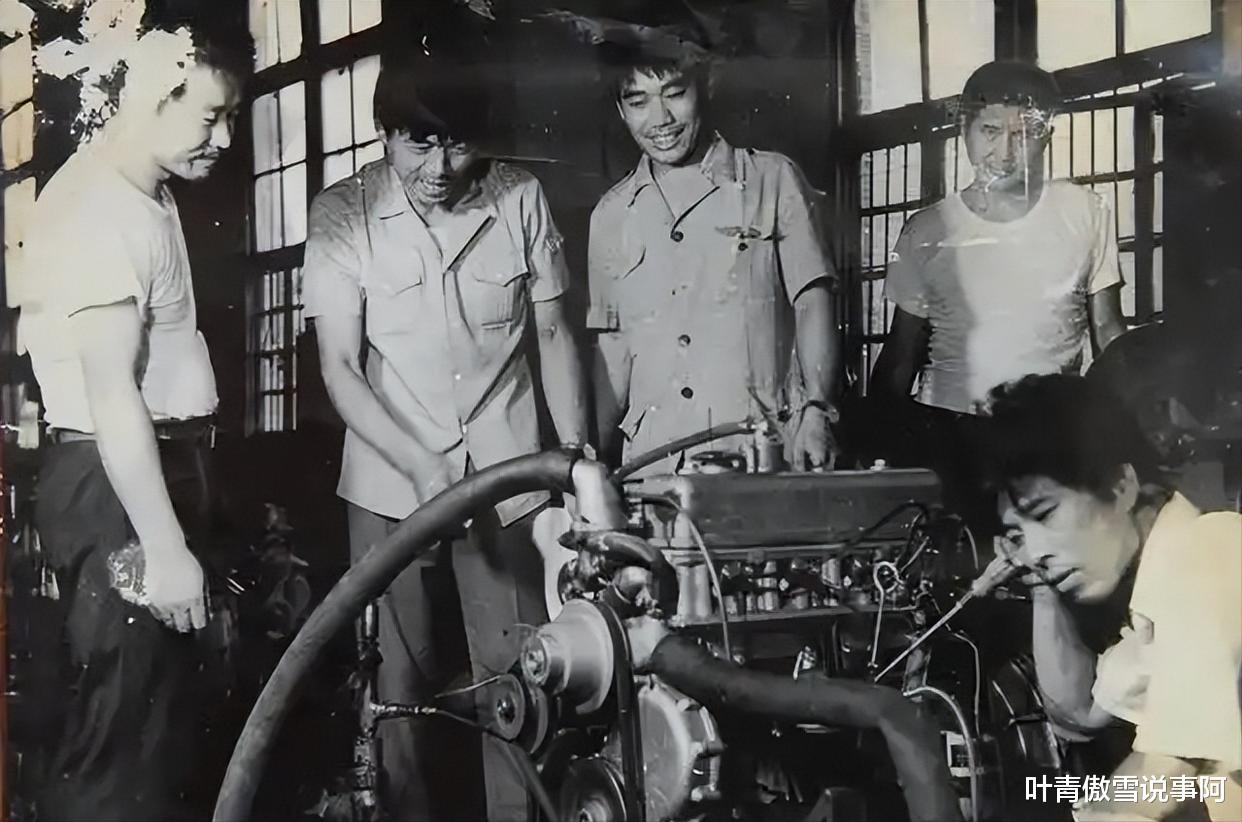

为了保证建厂的顺利进行,政府不惜投入大量人力物力,苏联派遣了,大批技术专家来指导建设。

建设过程中困难重重,先是物资的匮乏。

钢铁、机械设备、电子元件等生产所需的基础材料,大多需要从外部进口。

在当时的条件下,获取这些资源的难度极大,长春的交通条件,也给原材料的运输,带来了不小的挑战。

再加上东北的气候条件极为恶劣,寒冬中的施工队伍,经常面临设备冻结、工期延误的问题。

面临着种种困难,长春的建设队伍,依然坚持不懈。

数千名工人和工程技术人员,几乎没有休息日,一直奋战在寒冷的建设现场。

尤其是在冬季,工人们冒着零下二十度的寒冷,继续推进建设。

为了保障工期,许多人每天工作超过十小时,甚至有工人,因为过度劳累而倒在了工地上。

1956年,经过三年的艰苦建设,中国首个汽车厂终于建成。

厂区内的生产线开始运转,设备逐步投入使用,1956年年底,一辆由长春汽车厂,生产的吉斯150型载货汽车正式下线。

这是中国汽车工业的里程碑,也是中国工业化进程中的一次重大突破。

首批下线的汽车,存在许多技术上的不足,依然代表了中国汽车工业的起点。

这辆车的下线,是中国自主生产的第一辆汽车,更象征着中国在工业化道路上,迈出了坚实的步伐。

长春汽车厂的建立,以及首辆汽车的下线,成为了中国现代工业化的重要象征。

这个项目,为中国带来了汽车生产的技术,还推动了中国制造业的整体进步。

这一历史性时刻,标志了中国逐步从一个农业国家,走向工业化的新时代。